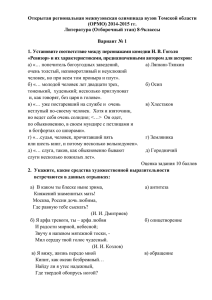

DOCX - Мастерская писателей

advertisement