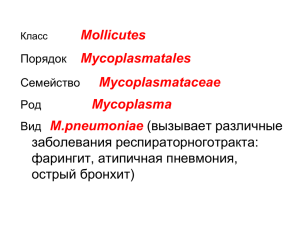

МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Микоплазмоз респираторный (микоплазмапневмонии инфекция) - антропонозная инфекционная болезнь, вызываемая Mycoplasma pneumoniae, с аэрозольным механизмом передачи возбудителя и протекающая преимущественно с поражением различных отделов респираторного тракта. ЭТИОЛОГИЯ Микоплазмы - мелкие прокариотические бактерии, лишенные ригидной клеточной стенки, относящиеся к классу Mollicutes («мягкокожие»). Семейство Mycoplasmataceae Род Mycoplasma Вид Mycoplasma Pneumoniae ЭТИОЛОГИЯ Отсутствует клеточная стенка Выраженный полиморфизм и нечувствительность к бета-лактамным антибиотикам Наименьшие среди прокариот, очень простая организация клетки, малое количество органелл Зависимсть от метаболизма клетки-хозяина (использует стеролы непосредственно из клеточных мембран). Факторы патогенности: гемолизин (перекись водорода), способность к гемадсорбции Очень требовательны к питательным средам, могут культивироваться в культуре тканей. Неустойчивы в окружающей среде: в аэрозоле сохраняются до 30 мин, чувствительны к УФ, дезсредствам и др. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Источник инфекции - человек с манифестной или бессимптомной формой инфекции M. pneumoniae (она может выделяться из глоточной слизи в течение 8 нед и более от начала заболевания даже при наличии антимикоплазматических антител и на фоне эффективной антимикробной терапии). Механизм передачи – аспирационный, путь – воздушно-капельный. Распространена среди детей старше 5 лет, подростков и лиц молодого возраста. Для передачи возбудителя требуется довольно тесный и длительный контакт, поэтому респираторный микоплазмоз особенно распространен в закрытых коллективах (воинских, студенческих и др.); во вновь сформированных воинских коллективах до 20-40% пневмоний вызвано M. pneumoniae. Типичны вторичные случаи M. pneumoniae-инфекции в семейных очагах (первично заболевает ребенок школьного возраста). Продолжительность постинфекционного иммунитета зависит от интенсивности и формы инфекционного процесса. После перенесенной микоплазменной пневмонии формируется выраженный клеточный и гуморальный иммунитет длительностью 5-10 лет. ПАТОГЕНЕЗ M. pneumoniae обладает тропностью к эпителиальным клеткам респираторного тракта. Возбудитель попадает на поверхность слизистых оболочек дыхательных путей, проникает через мукоцилиарный барьер и прочно прикрепляется к мембране эпителиальных клеток с помощью терминальных структур. Происходит встраивание участков мембраны возбудителя в мембрану клеток; тесный межмембранный контакт не исключает проникновения содержимого микоплазм в клетку. Использование микоплазмами клеточных метаболитов и стеролов мембраны клетки, а также, в свою очередь, действие метаболитов микоплазм - перекиси водорода (гемолитический фактор M. pneumoniae) и супероксидных радикалов приводит к повреждению и/или гибели клеток, возникает дисфункция ресничек мерцательного эпителия вплоть до цилиостаза, нарушается мукоцилиарный клиренс. Обычно процесс ограничивается слизистой оболочкой верхних дыхательных путей и бронхов. В случае распространения процесса на терминальные отделы респираторного тракта развивается пневмония, нередко интерстициальная (утолщение межальвеолярных перегородок, инфильтрация легочного интерстиция лимфоцитами, гистиоцитами, плазматическими клетками, моноцитами, нейтрофилами, поражение альвеолярного эпителия). ПАТОГЕНЕЗ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) У детей раннего возраста возможно развитие гиалиновых мембран. Происходит увеличение перибронхиальных ЛУ. В случае тяжелого течения респираторного микоплазмоза в последующем возможно развитие фиброза легких. В патогенезе микоплазмоза большое значение придают иммунопатологическим реакциям, возможно, обусловливающим многие внелегочные проявления микоплазмоза. Для респираторного микоплазмоза характерно образование холодовых агглютининов. Предполагается, что M. pneumoniae поражает антиген эритроцитов I, делая его иммуногеном (по другой версии, не исключено их эпитопное родство), в результате чего вырабатываются комплементсвязывающие холодовые IgM-антитела к антигену эритроцитов I. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Инкубационный период длится 1-4 нед, в среднем 3 нед. Респираторный микоплазмоз протекает в двух клинических формах: ОРЗ, вызванное M. pneumoniae; пневмония, вызванная M. pneumoniae. M. pneumoniaeинфекция может быть бессимптомной. ОРЗ Для острого респираторного заболевания, вызванного M. pneumoniae, характерны легкое или среднетяжелое течение, сочетание катаральнореспираторного синдрома, преимущественно в виде катарального фарингита или ринофарингита (реже с распространением процесса на трахею и бронхи) с маловыраженным синдромом интоксикации. Начало болезни обычно постепенное, реже острое. Температура тела повышается до 37,1-38 °С, иногда выше. Повышение температуры может сопровождаться умеренным ознобом, чувством «ломоты» в теле, недомоганием, головной болью преимущественно в лобно-височной области. Иногда отмечается повышенная потливость. Лихорадка сохраняется в течение 1-8 дней, возможно сохранение субфебрилитета до 1,5-2 нед. Больных беспокоят сухость, першение в горле. С первого дня болезни появляется непостоянный, нередко приступообразный непродуктивный кашель, который постепенно усиливается и в ряде случаев становится продуктивным с отделением небольшого количества вязкой, слизистой мокроты. Кашель сохраняется 5-15 дней, но может беспокоить и дольше. Примерно у половины больных фарингит сочетается с ринитом (заложенность носа и умеренная ринорея). При легком течении процесс обычно ограничивается поражением ВДП (фарингит, ринит), при среднетяжелом и тяжелом течении присоединяется поражение нижних отделов респираторного тракта (ринобронхит, фарингобронхит, ринофарингобронхит). При тяжелом течении болезни преобладает картина бронхита или трахеита. ПНЕВМОНИЯ, ВЫЗВАННАЯ M. PNEUMONIAE Пневмония, вызванная M. pneumoniae, относится к группе так называемых атипичных пневмоний, наряду с пневмониями, вызванными Chlamydophila pneumoniae и Legionella pneumophila. На долю этих возбудителей приходится от 8 до 30% случаев внебольничной пневмонии в целом. У детей старших возрастных групп и лиц молодого возраста до 40% пневмоний обусловлено M. pneumoniae. Продолжение Пневмония, вызванная M. pneumoniae, обычно характеризуется нетяжелым течением. Начало болезни чаще постепенное, реже - острое. При остром начале симптомы интоксикации появляются в 1-й день болезни и достигают максимума к 3-му. При постепенном начале болезни имеется продромальный период длительностью до 6-10 дней: появляется сухой кашель, возможны симптомы фарингита, ларингита (осиплость голоса), нечасто - ринита; недомогание, познабливание, умеренная головная боль. Температура тела нормальная или субфебрильная, затем повышается до 38-40 °С, усиливается интоксикация, достигая максимума на 7-12-й день от начала болезни (умеренная головная боль, миалгии, повышенная потливость, наблюдающаяся и после нормализации температуры). Кашель (частый, приступообразный, изнурительный, может приводить к рвоте, болям за грудиной и в эпигастральной области) - ранний, постоянный и продолжительный симптом микоплазменной пневмонии. Вначале сухой, к концу 2-й недели болезни он обычно становится продуктивным, с выделением небольшого количества вязкой слизистой или слизисто-гнойной мокроты. Кашель сохраняется 1,5-3 нед и более. Нередко с 5-7-го дня от начала болезни отмечается боль в грудной клетке при дыхании на стороне пораженного легкого. Лихорадка сохраняется на высоком уровне в течение 1-5 дней, затем снижается, и в течение разного времени (в отдельных случаях до месяца) может сохраняться субфебрилитет. Слабость может беспокоить больного в течение нескольких месяцев. При микоплазменной пневмонии возможно затяжное и рецидивирующее течение. ПНЕВМОНИЯ, ВЫЗВАННАЯ M. PNEUMONIAE Физикальные изменения в легких часто выражены слабо, могут отсутствовать. У части больных выявляют укорочение перкуторного звука. При аускультации может выслушиваться ослабленное или жесткое дыхание, сухие и влажные (преимущественно мелко- и среднепузырчатые) хрипы. При плеврите - шум трения плевры. Нередко наблюдают внелегочные проявления; для некоторых из них этиологическая роль M. pneumoniae однозначна, для других - предполагается. Одно из наиболее частых внелегочных проявлений респираторного микоплазмоза гастроинтестинальные симптомы (тошнота, рвота, диарея), описаны гепатит и панкреатит. Возможна экзантема - пятнисто-папулезная, уртикарная, узловатая эритема, многоформная экссудативная эритема и др. Нередкое проявление M. pneumoniae- инфекции - артралгии, артриты. Описано поражение миокарда, перикарда. Характерен геморрагический буллезный мирингит. Субклинический гемолиз со слабым ретикулоцитозом и положительной реакцией Кумбса наблюдают часто, явный гемолиз с анемией - редко. Гемолитическая анемия возникает на 2-3й неделе болезни, что совпадает с максимальным титром холодовых антител, часто развивается желтуха, возможна гемоглобинурия. Процесс обычно самолимитирующийся, продолжается несколько недель. Известен широкий спектр неврологических проявлений M. pneumoniae- инфекции: серозный менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, полирадикулопатия (включая синдром ГийенаБарре); реже - поражение черепных нервов, острый психоз, мозжечковая атаксия, поперечный миелит. Патогенез этих проявлений не ясен, в СМЖ в ряде случаев выявляется ДНК M. pneumoniae методом ПЦР. Поражение нервной системы может быть причиной летального исхода. Осложнения: Абсцесс легкого, массивный плевральный выпот, острый РДС. В исходе заболевания возможно развитие диффузного интерстициального фиброза. Риск осложнений наиболее высок у пациентов с иммунодефицитом, курильщиков, злоупотребляющих алкоголем и детей с серповидноклеточной анемией и другими гемоглобинопатиями. Бактериальная суперинфекция развивается редко. ДИАГНОСТИКА Ориентировочные клинические признаки пневмонии микоплазменной этиологии: • подострое начало респираторного синдрома (трахеобронхит, назофарингит, ларингит); • субфебрильная температура тела; • малопродуктивный, мучительный кашель; • негнойный характер мокроты; • скудные аускультативные данные; • возможные внелегочные проявления: кожные, суставные (артралгии), гематологические, гастроэнтерологические (диарея), неврологические и другие. • дерматологические осложнения (мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, язвенный стоматит, буллезные экзантемы) В большинстве случаев клинические данные не позволяют с определенностью высказаться об этиологии внебольничной пневмонии. С этой точки зрения разделение внебольничной пневмонии на «типичную» и «атипичную» не имеет существенного значения. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОГК Рентгенологическое исследование органов грудной клетки при подозрении на пневмонию проводят в прямой и боковой проекции. При M. pneumoniaeпневмонии возможны как типичные пневмонические инфильтрации, так и интерстициальные изменения. Рентгенологическая картина может быть весьма вариабельной. Нередко наблюдается двустороннее поражение легких с усилением легочного рисунка и перибронхиальной инфильтрацией. Характерны расширение теней крупных сосудистых стволов и обогащение легочного рисунка мелкими линейными и петлистыми деталями. Усиление легочного рисунка может быть ограниченным или распространенным. Инфильтративные изменения разнообразны: пятнистые, неоднородные и негомогенные, без четких границ. Локализуются обычно в одной из нижних долей, вовлекая в процесс один или более сегментов; возможна очагово-сливная инфильтрация в проекции нескольких сегментов или доли легкого. При инфильтрации, захватывающей долю легкого, затруднена дифференциация с пневмококковой пневмонией. Возможны двустороннее поражение, инфильтрация в верхней доле, ателектазы, вовлечение в процесс плевры как в виде сухого плеврита, так и с появлением небольшого выпота, интерлобит. ТЕНЬ, ВЕЕРООБРАЗНО РАСХОДЯЩАЯСЯ ОТ КОРНЯ ЛЕГКОГО («ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ») Обширная зона “матового стекла”, вовлечение в воспалительный процесс плевры Микоплазменная пневмония имеет склонность к затяжному обратному развитию воспалительных инфильтратов. Примерно у 20% пациентов рентгенологические изменения сохраняются около месяца. При специфической лабораторной диагностике M. pneumoniae-инфекции предпочтительно использовать несколько методов. При трактовке результатов необходимо учитывать, что M. pneumoniae способна к персистенции, и ее выделение не является однозначным подтверждением острой инфекции. Следует также помнить, что антигенное родство M. pneumoniae с тканями человека может не только провоцировать аутоиммунные реакции, но и вызывать ложноположительные результаты в различных серологических исследованиях. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА Антигены микоплазмы можно выявить с помощью РИФ в мазках из носоглотки, мокроты и другом клиническом материале. Также антиген M. pneumoniae можно обнаружить в сыворотке крови методом ИФА и в реакции агрегатгемагглютинации. Определение специфических антител с использованием РСК, РНИФ, ИФА, РНГА. Одна из рекомендуемых схем диагностики M. pneumoniae-инфекции определение ДНК возбудителя методом ПЦР в материале из носоглотки в комбинации с определением антител методом ИФА. НО! Специфическая лабораторная диагностика M. pneumoniae-инфекции не входит в обязательный перечень при диагностике внебольничной пневмонии, но ее желательно проводить при подозрении на атипичную пневмонию и соответствующих диагностических возможностях. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА Пневмонию, ассоциированную с M. pneumoniae, необходимо дифференцировать не только с другими наиболее часто встречающимися внебольничными пневмониями (вызванными S. pneumoniae, C. pneumoniae, H. influenzae), но и с легионеллезом, орнитозом, Ку-лихорадкой, туляремией, коклюшем, аденовирусной инфекцией, гриппом, парагриппом, респираторносинцитиальной вирусной инфекцией, коронавирусной инфекцией и др. Инфильтрат в верхней доле легкого в ассоциации с мокротой с прожилками крови заставляет исключать туберкулез. ЛЕЧЕНИЕ Немедикаментозная терапия. В остром периоде болезни режим полупостельный, специальной диеты не требуется. Медикаментозная терапия: ОРЗ, вызванное M. pneumoniae, не требует этиотропной терапии. Препараты выбора у амбулаторных больных при подозрении на первичную атипичную пневмонию (M. pneumoniae, C. pneumoniae) - макролиды. Предпочтение отдают макролидам с улучшенными фармакокинетическими свойствами (азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, джозамицин). Альтернативные препараты - респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин); возможно применение доксициклина. Продолжительность терапии составляет 7-14 дней. Препараты принимают внутрь. СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ кларитромицин 0,5 г 2 р/сут; рокситромицин 0,15 г 2 р/сут; спирамицин 3 млн МЕ 2 р/сут; джозамицин 1 г 2 р/сут или 0,5 г 3 р/сут; левофлоксацин 0,5 г 1 р/сут; моксифлоксацин 0,4 г 1 р/сут; доксициклин 0,1 г 1-2 р/сут (в первые сутки 0,2 г). ЛЕЧЕНИЕ Патогенетическую терапию острого респираторного заболевания и пневмонии, вызванных M. pneumoniae, проводят по принципам патогенетической терапии ОРЗ и пневмоний иной этиологии. В период реконвалесценции показаны физиотерапия и ЛФК (дыхательная гимнастика). Реконвалесцентам пневмонии, обусловленной M. pneumoniae, может быть показано санаторно-курортное лечение в связи со склонностью заболевания к затяжному течению и нередко длительным астеновегетативным синдромам. Прогноз в большинстве случаев благоприятный. Летальный исход наблюдается редко. Описан исход M. pneumoniae-пневмонии в диффузный интерстициальный фиброз легких. Диспансерное наблюдение за переболевшими не устанавливается. Спасибо за внимание!