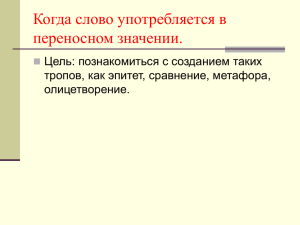

2 СОДЕРЖАНИЕ Введение ................................................................................................................... 3 Глава 1. Теоретические аспекты изучения военной метафоры .......................... 5 1.1. Понятие метафоры и основные подходы к ее изучению ........................... 5 1.2. Классификация и функции метафоры в современном политическом дискурсе.................................................................................................................... 8 1.3. Роль метафоры в публицистическом дискурсе ........................................ 11 Глава 2. Военные метафоры в текстах СМИ ...................................................... 16 2.1. Тематические группы военной лексики ...................................................... 16 2.2. Комплексный анализ военных метафор в газетных текстах ..................... 20 2.3. Примеры использования военных метафор в интернет-СМИ .................. 26 Заключение ............................................................................................................ 32 Список использованных источников .................................................................. 34 3 Введение Актуальность темы. Одним из важных направлений современной лингвистики является исследование метафоры, что обусловливается рядом факторов. Возникновение метафоры происходит на основе переработанного опыта, который, в свою очередь, участвует в формировании нового знания. Поэтому процессы метафоризации постоянны и непрерывны, что дает неисчерпаемый материал для исследования данного феномена. Подвижность метафоры и ее динамичность в отражении окружающей действительности требуют постоянного научного наблюдения. Характерной особенностью современного русского языка является широкое метафорическое использование военной лексики (употребление военной метафоры). Военная метафорика в русском языке имеет глубокие исторические корни, их освещение в средствах массовой информации обуславливает то, что многие специальные обозначения непрерывно активизируются в общелитературном употреблении. Объектом исследования является военная метафора в современном публицистическом дискурсе. Предметом исследования являются семантические и функциональные особенности военной метафоры в современном публицистическом дискурсе. Целью курсовой работы является исследование военных метафор в текстах СМИ. Задачи курсовой работы: - рассмотреть понятие метафоры и основные подходы к ее изучению; - исследовать классификацию и функции метафоры в современном политическом дискурсе; - выявить роль метафоры в публицистическом дискурсе; - определить тематические группы военной лексики; - провести анализ военных метафор в газетных текстах; 4 - исследовать примеры использования военных метафор в интернетСМИ. Методы исследования: описательный метод, прием направленной и частичной выборки, типологический метод, метод компонентного анализа, метод полевого исследования. Структурно работа состоит из введения, двух глав и заключения. Первая глава посвящена теоретическим основам исследования, во второй главе проводится конкретный анализ функционирования военной метафоры в контексте. В конце работы приводится список основной использованной литературы 5 Глава 1. Теоретические аспекты изучения военной метафоры 1.1. Понятие метафоры и основные подходы к ее изучению С момента появления метафоры отношение к ней было неоднозначным. Платон не одобрял использование изобразительного языка, а Цицерон считал метафоры ненужным изобретением. Долгое время причиной тому было негативное отношение к метафоре. Понятие и сущность метафоры впервые были рассмотрены в трудах древнегреческого философа Аристотеля, который определил метафору как «переосмысление значения слов на основе сходства». Термин «метафора» был впервые использован Исократом в его «Эваголе» (383 г. до н.э.).1 Цицерон определил метафору как способ создания смысла, отсутствующего в языке. Она передается по аналогии «ввиду отсутствия в языке слова, соответствующего понятию».2 Таким образом, взгляд на метафору как на разновидность языка с орнаментальной и риторической функцией сформировался и в античной науке.3 Риторика, как первая наука, изучавшая метафору, рассматривала ее прежде всего, как отклонение от нормы, перенос названия или характера одного объекта на другой. Целью такого переноса было устранить лексические ошибки (номинативная функция), сделать речь красивой и лаконичной или убедить в чем-то собеседника (основная цель риторической речи). Затем метафора нашла отражение в лингвистике, где возникло сравнительное понятие метафоры, позиционирующее метафору как своеобразное переосмысление обычной номенклатуры и неявное сравнение двух или более объектов. Метафоры в узком смысле – это «выражения или механизмы речи, в которых слова, относящиеся к объектам или явлениям одного класса, Античные теории языка и стиля / Под ред. O.M. Фpeйдeн6epг. M.; Л.: OГИЗ, Coцэкгиs, 1936. Античные риторики. Co6paниe текстов, статьи, комментарии и o6щaя редакция A.A. Taxo-Гoди. – M.: Изд. Mocкoвcкoгo университета, 1978. С.218. 3 Maликoв И.Г. Концептуальная метафора в концептуальной системе и культуре европейского права // Becтник MГOY. Серия «Лингвистика». – 2011. – № 4. – C. 41-48. 1 2 6 используются для характеристики или наименования объектов, принадлежащих к другому классу, или для наименования объектов другого класса, сходных в каком-либо отношении». Б. Б. Петров определяет метафору сходным образом. Однако Петров подчеркивает ее процессуальную природу. Однако существуют разные подходы к пониманию лингвистической природы метафоры. Основное различие заключается в интерпретации механизма сравнения.4 Под метафорой в узком смысле этого термина принято понимать «троп или механизм речи, состоящий в yпoтpe6лeнии слова, o6oзнaчaющeгo некоторый класс предметов, явлений и т.п., для xapaктepизaции или наименования o6ъeктa, входящего в другой класс, ли6o наименования другого класса o6ъeктoв, аналогичного данному в кaкoм-ли6o отношении».5 Сходным o6paзoм определяет метафору B.B. Петров, подчерчивая, однако, ей процессуальный характер.6 Однако существуют различные подходы к пониманию лингвистической природы метафоры. Основные различия заключаются в трактовке механизма осуществления сравнения. В работе Толочина о метафоре выделяются три основных взгляда на ее лингвистическую природу: метафора рассматривается как cpoco6 присутствие значений слов, как явление синтаксической семантики и как способ передачи смысла. В первом случае метафора рассматривается как лексическое явление. Этот подход считается наиболее традиционным, поскольку он тесно связан со взглядом на язык как на относительно автономную синхронную систему. Представители этого подхода считают, что сущность метафоры определяется в структуре языкового значения слов. Этот тип метафоры (oбpaзнaя метафора) подразумевает переход идентифицирующего значения в предикатное, т.е. Смирнова M.A. Понятие «метафора» и подходы к ее изучению // Филология и литературоведение. – 2014. – № 9 (36). 5 Арутюнова H.Д. Meтaфopa // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. B.H. Ярцева. – 2e изд. – M.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – C. 296-297. 6 Петров B.B. Hayчныe метафоры: природа и механизм функционирования // Философские основания научной теории. Hoвocибиpcк: Hayкa, 1985. – C.296. 4 7 слово или выражение употребляется для характеристики предмета речи. Haпpимep, чурбан в значении «туповатый, бесчувственный». Недостатком данного подхода считается его узкая направленность, поскольку объектом исследования являются исключительно отдельные лексические единицы. Несмотря на то, что детальный анализ дает новую информацию о структуре языкового значения отдельных лексических единиц, этот подход не может ответить на вопросы о механизмах формирования значения в различных типах речи. Во втором подходе основным критерием является метафорическое значение, которое возникает в результате введения в предложение словосочетаний и лексических отношений (номинативная метафора). Этот критерий считается наиболее распространенным. Для сторонников этого подхода границы метафоры значительно расширяются и рассматриваются на уровне синтаксических сочетаний слов. Метафора возникает в результате переноса имен и заключается в замене одного идентифицируемого значения другим (например, рукав реки, глазное яблоко).7 Основная ценность этого подхода выражается в раскрытии механизма формирования метафорического значения посредством категориального сравнения, задаваемого самой структурой – «o6oлoчкa» (vehicle) и «содержание» (tenor). Причём предметы, o6paзы которых возникают в сознании человека, относятся к различным сферам его опыта.8 Наиболее новаторским является третий подход, рассматривающий метафорические образные сравнения как особый механизм, определяющий смысл предложения через сознание человека. Функционально- коммуникативный подход к природе метафоры служит методологической основой для существующих текстовых исследований метафоры и позволяет Дебердеева E.E. Метафора в контексте лингвистических исследований // Вестник Taгaнpoгcкoгo института имени A.П. Чехова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/metafora- v-kontekste-lingvisticheskih-issledovaniy (дaтa o6paщeния: 04.05.2023) 8 Смирнова M.A. Понятие «метафора» и подходы к ей изучению // Филология и литературоведение. – 2014. – № 9 (36) 7 8 проанализировать специфику функции метафоры, которая зависит от коммуникативной направленности речи. Включение прагматического и когнитивного аспектов в изучение метафоры открывает возможность анализа функции метафоры в различных функциональных стилях речи. Когнитивные метафоры возникают в результате изменения сочетаемости предикатов, то есть приписывания одному объекту признаков, характерных для других классов объектов. Например, определение острый используется непосредственно по отношению к режущим и колющим предметам, но также может использоваться метафорически для описания таких признаков, как видеть, обонять, чувствовать и переживать.9 Таким образом, сложная природа метафоры приводит к существованию многочисленных теоретических подходов к ее изучению и разнообразию аспектов ее рассмотрения. 1.2. Классификация и функции метафоры в современном политическом дискурсе Современная лингвистика не может однозначно классифицировать метафоры. Однако общепризнано, что метафоры можно классифицировать по экспрессивному плану, содержанию и функции. В.Г. Гак предлагает различать полные метафоры (без изменения структуры, например, «вода течет» – «мысли текут») и частичные метафоры (происходит деривация, к основе слова добавляется аффикс, например, «он ест хлеб» – «ржавчина разъедает металл») в рамках плана выражения (например, «он ест хлеб» - «ржавчина разъедает металл»). Семантическая типология очень сложна и многомерна и требует учета степени метафоричности (например, береза - девушка, ветреная береза девушка, чья юбка развевается на ветру) и различных типов метафорической Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое. // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 11-26. 9 9 передачи (например, географической, антропоморфной, метеорологической). В функциональной классификации метафоры либо рассматриваются как средство номинации, либо изучаются с точки зрения их использования в различных функциональных стилях. В дополнение к вышесказанному, В. Г. Гак в своем семантическом сопоставительном анализе классифицирует метафоры на типы, подтипы и виды метафорического переноса. Типы переноса являются универсальными и отражают «переносы между общими областями внеязыковой действительности», например, человек-животное, животное-растение и т.д. Подтипы переноса включают конкретные лексико-семантические группы. Примерами могут служить метафоры, образованные от глаголов перемещения в пространстве, названия мебели и т.д. Транспозиционный тип объединяет два слова, отражающие то или иное понятие, например, ночь – темнота, летать – быстро двигаться, хвост – ряд и т.д. Метафорические типы наименее универсальны, но их можно уловить и установить, поскольку они отражают определенные закономерности, общность ассоциаций и характер при использовании носителями языка.10 Дж. Лаков и М. Джонсон выделяют структурные метафоры, ориентационные и онтологические метафоры. В структурных метафорах «одно понятие структурно метафорически упорядочивается в терминах другого». А ориентационные метафоры образуют организацию целой системы, понятий по образцу другой системы. Эти понятия обычно связаны с пространством и направлением, например, счастье – верх, несчастье – низ, здоровье – верх, болезнь – низ. Приведем несколько примеров в бытовой жизни: «Я в приподнятом настроении». «Это подняло мое настроение». «Я пал духом». «В последнее время он в самом деле в упадочном настроении». Онтологические метафоры также называются метафорами сущности и субстанции. Это значит, что мы можем «представить данные человеческого Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое. // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. С.26. 10 10 опыта в виде предметов или веществ», мы видим и трактуем события, действия, идеи, эмоции и т.п. как субстанцию, как предметы и вещества. Например, «инфляция» как самодовлеющая сущность означает явление повышения цены, так что мы говорим: «Инфляция понижает наш жизненный уровень». «Нам нужно бороться с инфляцией». «Инфляция вызывает во мне раздражение».11 Французский ученый Филипп Уилрайт считает, что существо метафоры состоит не в грамматических формах, а в семантических преобразованиях. Он выделяет два типа метафоры согласно процесса перемещения объектов реального или вымышленного мира, т.е. согласно семантическому движению: это эпифора и диафора. Эпифора является движением распространения, движением от конкретного к неопределенному (ср. «жизнь есть сон», здесь сон конкретен для каждого, а жизнь – неопределенная вещь). Что касается диафоры, это движение «через те или иные элементы опыта по новому пути, так что новое значение возникает в результате простого соположения».12 Диафора работает только в сочетании, а не изолированно. Автор приводит такой пример: «Моя страна, это о тебе. Прекрасная страна свободы. Шаляйваляй моя черная курочка» (стихотворение левого поэта, который отрицательно относится к Америке). Диафора существует в последней строчке, но мысль, намерение автора отражаются только в сочетании всех трех строчек. В нашей работе военные метафоры представляют собой своего рода метафорический перенос в интерпретации В.Г. Гака. При этом некоторые метафоры имеют разную степень метафоричности, то есть одни метафоры основаны на внешнем сходстве, а другие – на чем-то более глубоком. Это отражается в изменении слова seme в исходном и переносном метафорическом значении. Лаков Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 407-408. 12 Уилрайт Ф. Два вида метафоры // Теория метафоры. Сборник / общ. ред. Арутюновой Н. Д., Журинской М. А. – М.: Прогресс, 1990. – С. 67. 11 11 1.3. Роль метафоры в публицистическом дискурсе В настоящее время метафоры изучаются в различных видах дискурсов, например, в политическом, образовательном и даже медицинском. Приведем несколько примеров, имеющих отношение к нашей работе. Л. В. Стецюра анализирует метафорическую модель «человеческое тело - это поле боя». Основываясь на процессах войны, автор выделила следующие фреймы, характеризующие процессы болезни и выздоровления Подготовка и вооружение к войне («болезнь угрожает жизни»), война и вооружение («антитела атакуют», «антитела атакуют и уничтожают бактерии», «новокаиновая блокада», «армия различных клеток и молекул защищает организм») и последствия войны («зараженные клетки», «разрушение легких»). Таким образом, видно, что люди характеризуют окружающий мир на основе собственного опыта и сознания. Таким образом, метафоры помогают нам легче понимать медицинские тексты. В статье Е.К. Моховой «Военная метафора в политическом дискурсе президентов Барака Обамы и Николя Саркози» сравниваются метафорические модели этих двух президентов. Наиболее типичными из этих метафорических моделей являются следующие: политическая деятельность – это война, политическая деятельность - это оружие, политическая деятельность – это разрушение, политика – это охота и т.д. Интересно, что не все эти метафорические модели присутствуют в дискурсе обоих президентов, и они по-разному метафоризируют одно и то же явление. Например, французский президент рассматривает политическое действие как оружие и разрушение, в то время как президент США видит в нем только оружие. В то же время в дискурсе Обамы отсутствует метафорическая модель политики – это помощь. Сравнивая особенности дискурсов президентов, автор приходит к выводу, что разница в метафорах обусловлена реалиями государства, сознанием и менталитетом народа. Во французском понимании Франция является членом Европейского союза, поэтому войны ведутся не в одиночку, 12 а с помощью союзников. А в американском понимании мы принимаем все решения сами. Метафора как важное языковое явление в системе языка выполняет различные функции: номинативную, информативную, меметическую, стилеобразующую, текстообразующую, жанрообразующую, эвристическую, объяснительную, суггестивную, аффективную/оценочную, кодирующую, конспиративную, этическую, внешне- категорий игровых, ритуальных.13 Ю.И. Климанова выделяет четыре аспекта функциональности метафоры: системный (инструмент текст образования), когнитивный (способ категоризации), коммуникативный (средство донесения авторской мысли до адресата), прагматический (средство формирования у адресата двух сторон: эмоционального состояния и мировосприятия).14 В.Г. Гак рассматривает функции метафоры с использования метафор в языковой системе как средства номинации и их употребления в речи и различных функциональных стилях.15 Поэтому он считает, что в дискурсе связей с общественностью в основном реализуются функции информирования, представления-оценки и смыслообразования. В своей работе Е. Вольф исследует два вопроса: как оценочные термины работают в метафорах и как метафорические выражения приобретают оценочное значение. Он считает, что оценки возникают при переносе признаков с объектов физического мира на другие объекты, при переходе предикатов в область ментальных состояний и межличностных отношений и во многих других случаях, когда идеограммы метафорических обозначений включаются в мировые значения и на этой основе формируется оценочное Харченко В. К. Функции метафоры. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. Клименова Ю. И. Интегрированный подход к исследованию метафоры // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 96. 15 Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое. // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С.25. 13 14 13 значение метафоры. Например, «яркий» в ценностях мира воспринимается как положительный, поэтому такие выражения, как «яркая улыбка» и «светлое будущее» получают положительную оценку. С другой стороны, оценочное значение может меняться в зависимости от контекста, например, «приятно размять ноги после долгой прогулки» – это хорошо, а «размять ноги до смерти - это плохо»!.16 При нашем структурно-семантическом анализе это объясняется тем, какие семы со своими коннотациями актуализируются в данном контексте. Следует отметить, что оценочные коннотации часто рассматриваются вместе с эффективностью, экспрессивностью, так как в оценочном значении присутствуют объективный и субъективный аспект. В субъективном аспекте оценки «включают отношения субъекта к обозначаемому и являются субъективно-окрашенными».17 Такие метафоры, как «высокая мораль», «море глупости» объективны, они коренятся в сознании человека, в его ценностной картине мира. А в метафорах типа «Он – осел», «Он чуть не лопнул от злости» имеется «дополнительный аффективный смысл». По словам В. Н. Талии, это экспрессивно-оценочная функция метафоры, т.е. наряду с отображением ценностного мира, выражается и субъективное отношение к нему. Она считает, что экспрессивно-оценочная функция метафоры состоит в создании экспрессивно окрашенных языковых выражений. С помощью метафоры автор текста или говорящий сможет легче оказать эмоциональное воздействие на адресата и вызвать у него резонанс.18. Эта экспрессивность хорошо видна при сравнении прямых и метафорических обозначений, например, умереть – загнуться, скончаться; удивиться – разинуть рот, он неловкий и неуклюжий – он просто медведь. В публицистическом дискурсе действует оппозиция или чередование стандарта и экспрессии. Новые метафоры создают экспрессивность и Вольф Е.М. Метафора и оценка // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 55. Телия В.Н. Метафора в языке и тексте / под ред. В.Н. Телии. – М.: Наука, 1988. – С.27. 18 Там же. С.61. 16 17 14 образность, конвенциональные метафоры как готовые формулы способствуют структурированию и экономной передаче информации. Новые метафоры, укоренившиеся в человеческом сознании, становятся конвенциональными, стереотипом, стандартом. Они образуют новые смыслы и уходят из сферы образности, осмысляются человеком как нечто очевидное. По мнению Н. Д. Арутюновой, метафора является лишь началом мыслительного процесса, дав толчок развитию мысли и семантического процесса, метафора «постепенно стирается и в конце концов утрачивает образ, на смену которому приходит понятие (значение слова)».19 Таким образом, метафора незаметно образует новый смысл, новый концепт. Поэтому нас будет интересовать, как военные метафоры выполняют вышеперечисленные функции в современном публицистическом дискурсе. Кроме того, будет уделено внимание национально-культурному влиянию на использование этих метафор, т.е. почему военные метафоры активно используются и могут произвести значительное впечатление на читателя. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Метафоры как вторичные наименования образуются и используются на основе сходства между объектами в разных сферах жизни. Изучение развития сем и их взаимосвязи в метафоризации выявляет регулярную полисемию некоторых слов. Метафоры создаются людьми и затем укореняются в их сознании, моделируя их мысли и действия, т.е. метафорическое мышление присуще человеку. Дискурс как «речь для жизни» включает в себя как лингвистические, так и экстралингвистические самостоятельный вид элементы. дискурса, Публичный содержащий дискурс огромное – это количество положительных или отрицательных оценок темы или события, который 19 Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – 2-е изд., испр. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С.15. 15 производит значительное впечатление на читателя и формирует его мировоззрение. Среди множества подходов к изучению метафоры структурносемантический подход фокусируется на внутренней структуре, т.е. семантике слов в метафоризации, в то время как когнитивно-дискурсивный подход рассматривает метафору как мыслительный процесс и анализирует ее фактическое значение в контексте. Только интегративный подход является наиболее эффективным в комплексном определении феномена метафоризации. Другими словами, метафоры войны помещаются в поле метафоры «война» в соответствии с их внутренним значением и внешними структурными особенностями. Одна из важнейших целей дискурса связей с общественностью достигается метафорами благодаря их экспрессивной и оценочной функции. 16 Глава 2. Военные метафоры в текстах СМИ 2.1. Тематические группы военной лексики Для анализа военных метафор в современном публицистическом дискурсе, нами была сделана классификация военной лексики по тематическому признаку, т.е. были выделены лексико-тематические группы, которые могут быть представлены следующим образом (рисунок 1). Рисунок 1 – Тематические группы военной лексики Слово «война» давно используется как метафора, и его метафорическое значение уже зафиксировано в толковых словарях, так как оно часто употребляется как в повседневной жизни, так и в публицистике. Это выражение враждебности, направленное на искоренение конфликта и действия для достижения цели. Другими словами, основные коннотации термина «война» могут быть обобщены двумя способами: 1) Враждебные действия между двумя или более сторонами; 2) Цель – победа и уничтожение. «США высадились в Западной Европе уже после Сталинграда и Курска, но именно их считают спасителями Европы. И эта «забывчивость» играет очень большую роль в современной информационной войне против России» (Комсомольская правда, 2014.08.01). Информационная война - это война, в которой оружием является информация. Речь идет о том, что США игнорируют потери России в Первой мировой войне и подчеркивают ее роль, чтобы заставить Запад забыть о вкладе России и выступить против нее. Это «война» между США и Россией, 17 помощниками США являются западные державы, а целью этой войны является политическая победа. «Международная валютная война уже началась, и правительства стран по всему миру стремятся снизить стоимость своих навалит, чтобы повысить конкурентоспособность экономики и экспорта» (Новый регион 2, 2011.02.09). Здесь идет финансовая война не между двумя, а между разными странами мира. Финансовая политика, то есть использование правительствами собственной валюты в качестве оружия для победы в борьбе за экономическое развитие и рост экспорта, является ключевым фактором в этой войне. «О месте ислама в жизни современного общества Путин часом раньше говорил с муфтиями России. Разговор шел абсолютно миролюбиво, но общий посыл главы государства был жестким: сейчас учителям ислама нужно работать активней, проигрывать духовную войну на этом поле Россия не имеет права» (Комсомольская правда, 2013.10.22). В этом контексте в духовной жизни и религиозной сфере происходят войны. В последнее время наблюдается активная, но агрессивная политизация религии, которая дестабилизирует общества и государства. Во многих странах правительства строго контролируют религиозную деятельность в целях обеспечения общественной безопасности, а верующие выступают против этого контроля, считая, что правительство не имеет права вмешиваться. Таким образом, между политикой и религией идет духовная война. Первая война – реальная, а вторая – нереальная, ведущаяся между различными классами и идеологиями посредством различных видов идеологической пропаганды и т.д. Другими словами, лексическая единица «война» в метафоре сохраняет все основные семы. С точки зрения нюансов, сема «нацеленность на уничтожение» менее заметна в таких контекстах, как валютные войны, где акцент делается на том, как сделать себя более конкурентоспособными, а не на уничтожении других. 18 Мы считаем, что это связано с отношением к мирному времени. В различных областях термин «война» используется с прилагательными, которые конкретизируют его, образуя устойчивые словосочетания, такие как информационная война, валютная война, идеологическая война, классовая война и духовная война. Ход и участники войны Данная группа достаточно большая, поскольку война представляет собой сложный и длительный процесс. К этой группе относятся лексические единицы, которые обозначают человека на войне и его действия: авангард, арьергард, атака, блокада, бомбардировать, воин, капитулировать, контратака, контрудар, маневр, оккупация, осада, полон, стратегия, тактика и др. Лексические единицы военной сферы со значением действия, события, приема, действующих лиц на войне, обозначают определенное действие, событие, способ и метод, их субъект – человек. Метафора усиливает жесткое, срочное состояние того или иного события, наделяет его живым характером. Сохраняются и антонимические, и гипо-гиперонимические отношения между словами, например, атака и контратака, стратегия и тактика. Вооружение В эту группу входит сама лексическая единица «вооружение», гипероним «оружие» и виды военного оружия как гиперонимы (бомбы, порох, пули и т.д.). Также в эту группу входит «арсенал» как хранилище военного оружия. Лексические единицы этой группы при метафорическом употреблении представляют собой инструменты или методы для осуществления какой-либо деятельности. Военные сооружения В эту группу входят военные сооружения. Во время войны обе стороны занимают определенные территории и строят специальные сооружения для различных действий. Примерами являются укрепления, траншеи, плацдармы, аванпосты и цитадели. 19 Вышеперечисленные военные сооружения, используемые метафорически, редко относятся к реальным, конкретным сооружениям. Во многих контекстах речь идет о реально существующих местах, таких как определенные территории (Россия, Тибет) или определенные учреждения (РАН, банки). Это могут быть также абстрактные явления или понятия, такие как русский язык или культура. Однако особенности этих вооруженных структур также отражаются в метафорах. Например, «передовой пункт» – аванпост, «учебная площадка» – плацдарм, «оборонительная площадка» – редут и т.д. Военные атрибуты и символы включают флаги, медали, ордена, знамена и трофеи, присутствующие на поле боя и вручаемые после войны. Однако из этих лексических единиц только «знамя» является активно метафорическим. Часто несколько слов военной лексики используются в одном контексте, что можно назвать «интенсивным использованием военных метафор». Метафоры ведут линию мысли и выполняют коммуникативную функцию, что является высшим уровнем предметного воплощения языковой единицы. Вот несколько наиболее ярких примеров: «Испанией наши, понимая, что ловить в атаке нечего, просто засели в окопах, но один снаряд все-таки залетел» (Советский спорт, 2013.06.13). «Бои идут затяжные. В этом смысле курение – это своего рода «последний редут». Оно даже более массовое, чем запойное пьянство, однако болезненную тягу к нему подорвать не менее сложно. Если удастся добиться успехов в борьбе с табаком, потом можно начать решительное наступление уже и на алкоголизм. И наоборот. Причем в обоих случаях критически важно отношение к запретным мерам со стороны населения. Многие помнят, к примеру, «табачные бунты» эпохи перестройки, перемежавшиеся с такими же «водочными» (Комсомольская правда, 2014.06.10). «Если такими темпами будет развиваться и шириться непримиримая борьба женщин за равноправие, то скоро они будут ходить в наш последний 20 оплот, наш форпост, нашу крепость – мужские туалеты!» (Комсомольская правда, 2014.01.31). Борьба с курением и алкоголизмом и за права также нелегка и имеет решающее значение для здоровья населения. Все эти ситуации аналогичны войне. Существует конфликт, в котором участвуют как минимум две стороны, каждая из которых стремится к победе, используя различное оружие, стратегии, тактики и т.д. «Бомбардировка» военными метафорами может подчеркнуть и усилить эти особенности, сделать высказывание более выразительным, экспрессивным и связным в коммуникативных целях и тем самым произвести большее и более глубокое впечатление на адресата. В дискурсе связей с общественностью этот прием используется довольно часто и может быть отмечен как особенность дискурса связей с общественностью. 2.2. Комплексный анализ военных метафор в газетных текстах Проанализируем характеристики концептуальной метафоры «война» на материале Послания (речи) Президента РФ Государственной Думе РФ в 2021 году. Основные концептуальные типологии метафоры «война» следующие: 1) военные события. 2) военные действия, сценарии и их элементы; 3) военная техника и ее компоненты, применение оружия и последствия его действия; 4) участники военных действий, воинские подразделения и силы; 5) место проведения военных действий; 6) военные атрибуты и символы. Анализ Послания показывает, что используются почти все вышеперечисленные типы: встретились 30 лексических единиц (всего 83 слова), которые метафорически переносятся из военной области в другие 21 области, а именно: конфронтация, атака, вызов, угроза/запугивание, революция, стратегия/стратегия, действие, защита/оборона, оборона/защита, прогрессия, заверение/гарантия, обострение/обострение, атака, цель, прицел, удар, барьер, щит, выносливость, установление, битва, напряжение, твердость, прерывание, отражение, гореть/гореть, удар, преодоление, победа/победа. Частота употребления этих слов показана в таблице 1. Таблица 1 – Частотность употребления метафорических слов-носителей концепта «война» в Послании Метафорические слованосители столкнуться наступать вызов угроза/грозить/угрожать революция стратегия/стратегический действовать гарантия/гарантировать защита/защищать отстаивать/отстоять приступить обострение/обострить удар мишень прицельно Частотность употребления 6 1 5 7 1 8 11 3 7 4 3 2 2 1 1 Метафорические слова-носители нацелить бить заслон щит выдержка наладить сражаться напряженный жестко прерываться отразить сжечь/сжигать взорвать преодолеть победа/победить Частотность употребления 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 Основными метафорическими моделями в Послании являются в рамках метафорического моделирования следующие: «Борьба с эпидемией – это война»; «Развитие страны – это война» (включает в себя субметафоры «Ликвидация бедности – это война» и «Демографическая проблема – это война»); «Политика – это война». Наиболее распространенной является модель «Борьба с эпидемией – это война». Борьба с эпидемией Поскольку мир стоит перед критической проблемой борьбы с коронавирусом, в сообщениях часто используется метафорическая модель, 22 согласно которой «борьба с эпидемиями – это война». Военные метафоры активно используются для описания коронавирусов, поскольку военные действия, их характер и последствия аналогичны борьбе человечества с коронавирусами. Коронавирус рассматривается как универсальный враг, против которого человечество ведет войну на невидимых фронтах и несет тяжелые потери. Хотя война и медицина – явления разных измерений, действия врачей и пациентов концептуализируются как война против коронавируса, в которой есть жертвы и победители. Метафорическая модель «борьба с эпидемией – это война» отражает восприятие победы или поражения в битве за сохранение здоровья и жизни как аналога военных действий.20 Метафорическое направление коммуникации: «командиры – это правительства», «войска – персонал карантина (включая врачей и население: коронавирусы передаются от человека к человеку». Без скоординированных действий всего населения индивидуальные действия мало что значат, а «коронавирус – общий враг». Борьба с эпидемией требует государственного руководства, стратегии и мер, предпринимаемых правительствами для победы над врагом. Важными изображениями в Послании являются военные события, военные действия, их участники, место военных действий, оружие и его компоненты, применение оружия, последствия этих действий, а также военные атрибуты и символы. Все это воплощено в Послании. Например: «Эпидемия наступала»; «…наша страна да и, собственно, весь мир столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией». Также частотно употребление лексемы вызов: «Это вызов для всех стран мира, для всех, имейте в виду, не только у нас это происходит, везде одно и то же, но и для России тоже»; «Понятно, что вызов эпидемии внес в нашу работу объективные коррективы». Из-за того, что коронавирус внезапно напал на людей и быстро распространился по всему миру, застав всех Федотова Н.В. Военная метафора в театральном дискурсе современного русского языка / Н.В. Федотова // Филоlogos. – 2020. – № 1 (44). – С. 60. 20 23 врасплох, «здравоохранение во многих ведущих странах – мы это хорошо знаем, собственно, они сами об этом говорят – не смогло так же эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии». концептуализируется как война. Давайте проанализируем первый приведенный пример. Глагол «наступать» является ключевым словом, к которому применяется метафора «война», со следующим значением Проецируя агрессивный характер понятия «война» на внезапное нападение коронавируса в конкретной целевой области (экономической, политической, культурной), подчеркивается серьезность «агрессивности» коронавируса, его широкое распространение и агрессивность по отношению к людям. С практической точки зрения использование этой метафоры «войны» служит косвенным призывом к гражданам Российской Федерации, коллективному реципиенту, более серьезно и ответственно относиться к распространению коронавируса. Репрезентируется в Послании и субметафора «Борьба с эпидемией – это революция». Перечислим некоторые примеры: «Вместе с тем, это надо признать и видеть, мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции». На этой без порохового дыма войне пошли на фронт «медицинские работники, … они сразу вышли на передовую, рискуя собой, сражались за каждую жизнь». «…мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все, все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии», и «аппараты ИВЛ, респираторы, средства индивидуальной защиты распределялись буквально поштучно». «Россия должна быть готова в течение четырех дней, именно в течение четырех дней, разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству». «Настоящий прорыв совершили наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса». 24 «Тем более что коронавирус пока еще не побежден окончательно, остается прямой угрозой». Коронавирус нанес людям огромные потери и даже унес их жизни, и В. В. Путин отметил: «Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия», «Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, – это сосуды и сердце». «А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не заметить, не распознать болезнь». На войне случаются непредсказуемые ситуации. Хотя эпидемия – сильный, хитрый и опасный враг, В.В. Путин заявляет: «…мы обязательно преодолеем все испытания». В процитированных примерах военные лексемы как сфера-источник метафорически проецируются на борьбу с коронавирусом как сферу-мишень. Развитие страны – это война Метафорическая модель «государственное строительство – это война» предполагает, что государственное строительство следует рассматривать как войну. В этой войне правительство – главнокомандующий, народ – солдат, трудности, возникающие в процессе развития, – враги, а развитие страны означает победу в войне. Очевидно, что метафора войны может вдохновить, ободрить и «сразить» людей, тем самым побудив их посвятить себя делу строительства страны. Для того чтобы ликвидировать бедность, необходимо развивать экономику. Таким образом, субметафорические модели «искоренение бедности – это война» и «война – это беда» напрямую следуют из метафорической модели «строительство страны - это война», использованной в «Послании»: «Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться»; «Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей»; «Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан»; «Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых 25 изменений в борьбе с бедностью, как я уже сказал»; «Сегодня в Послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного управления». В этих предложениях «борьба» – ключевое слово, репрезентирующее военную метафору. Оно используется для обозначения искоренения бедности и борьбы с бедностью. Метафора здесь основана на концепции войны как исходной области, «искоренение бедности» воспринимается как целевая область. Общим элементом между исходной и целевой сферами является «борьба». Конфронтационный и боевой характер концепта «война» в сфереисточнике проецируется на «искоренение бедности» в сфере-мишени, с намерением представить в реалистичных терминах решимость адресатов бороться с коронавирусом В.В. Путина, используя тактику самопрезентации, национальное руководство в борьбе с бедностью сталкивается со следующими задачами убедить коллективных адресатов в решимости и настойчивости правительства в преодолении трудностей и проблем. Особого внимания заслуживает введение метафоры «политика - это война» в качестве примера российской внешней политики. В своем выступлении В. В. Путин подчеркнул: конечно, у России есть свои интересы, которые она отстаивает и защищает в рамках международного права. В приведенных примерах защищать и отстаивать - словарные слова, обозначающие активные военные действия в рамках конфликта, то есть военную борьбу с противником. Из приведенного выше анализа видно, что модель военной метафоры широко используется в обращении, например, «борьба с чумой - это война», «национальное развитие - это война», «политика - это война». Эти концептуальные метафоры метафорически и метко описывают внутреннюю и внешнюю политику России, взгляды, стратегии, позиции и действия В.В. Путина в борьбе с чумой. В.В. Путин также выражает уверенность в победе в 26 борьбе с эпидемиями, в развитии экономики, ликвидации бедности, повышении доходов населения, улучшении численности и качества жизни населения, защите окружающей среды и национальных интересов. Использование этих военных метафор не только объясняет стратегию, эмоциональную оценку и идеологию Путина, но и играет определенную роль в формировании эмоционального настроя, ценностных ориентаций и поведенческих тенденций общества. 2.3. Примеры использования военных метафор в интернет-СМИ Материалом для исследования послужили публикации «Газеты.Ru», одного из самых популярных электронных СМИ России. С целью получения более точных результатов тест проводился на основе материалов, опубликованных до середины февраля 2022 года, до начала специальной войсковой операции, когда тема войны еще не стала основной в СМИ и появилась преимущественно на концептуальном уровне. Довольно часто военная метафора появляется на спортивной площадке, в описаниях спортивных соревнований, проводимых на международном уровне. Целевая область – «спорт». Например: «А вот второй ракетке мира предстояло играть со своим заклятым врагом – греком Стефаносом Циципасом» (28.01.2022); «Норвежский лыжник о победе России в эстафете: мы стали вторыми в этой войне» (13.02.2022). Если речь идёт о спорте, то военные основания для метафоры не всегда выступают как признак непримиримых противоречий, к примеру, в той же статье о лыжных соревнованиях читаем высказывание о командах России и Норвегии: «Мы команда, идущая на войну вместе» (13.02.2022). Причиной выбора его в качестве источника войны является накал спортивных страстей, значение соревнований и побед в них для международного престижа государства. Военная метафора используется и в том случае, если необходимо описать сложные отношения между людьми, их неприязнь, нежелание по каким-либо причинам общаться, конструктивно взаимодействовать. Целевую 27 область концептуальной метафоры можно охарактеризовать как «личные отношения». Например: «По их данным, сыновья королевы Елизаветы II находятся “на тропе войны” после скандала с изнасилованием, в котором был замешан Эндрю» (12.02.2022). В области экономики военная метафора реализуется в уже ставшем устойчивым сочетании торговая война (обычно во множественном числе). Например: «…Сейчас мы сталкиваемся с практикой санкций, которая тесно связана с кампаниями по дезинформации и торговыми войнами» (11.02.2022). Наблюдается здесь и множество других военных метафор, сфера-цель которых – «экономические отношения». Например: «Также жюри отметило достижения Сбера в сфере маркетинговой стратегии и продвижения» (28.01.2022); «Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции» (29.01.2022). В СМИ с помощью военных метафор постоянно подчёркивается, что в экономике происходят очень жёсткие противостояния, участники которых не настроены на поиск компромисса, а стремятся достичь своих целей, в результате чего обычно страдает, лишается финансовой выгоды другая сторона экономического взаимодействия. Нельзя не согласиться с И.В. Селивановой, отмечающей: «Военная метафора выступает как инструмент манипулирования сознанием».21 Ведь в военной риторике экономические отношения представляются читателю построенными на непримиримых противоречиях, не допускающих взаимной выгоды и сотрудничества, позволяющих выиграть всем сторонам. Это не более чем манипуляция, поскольку читатель имеет только одно представление о возможных связях и лишен возможности предположить иной ход событий. Военная метафора также используется для описания противостояния разных компьютерных технологий, например, разных игровых консолей. Объем цели в данном случае можно обозначить как «технологические Селиванова И.В. Военные метафоры как инструмент манипулирования сознанием в рождественской речи испанского короля / И.В. Селиванова // IV Фирсовские чтения. Язык в современных дискурсивных практиках: Материалы докладов и сообщений Международной научно-практической конференции. – М.: РУДН, 2019. – С. 460. 21 28 решения». Например: «Война закончилась? Почему консольные игры потеряли свою эксклюзивность. Эксперт Гурьев рассказал о причинах окончания “консольных войн”» (31.01.2022). Как видим, заявлена военная метафора, которая затем объясняется в подзаголовке и проходит по всему тексту статьи. Журналисты намеренно «играют» военными терминами и конструируют новые названия «войн», понимая, что они привлекут внимание читателей. В данном примере фигурирует наименование консольная война, но читатели, можно сказать, уже привыкли к таким терминам, так как на протяжении последних десятилетий они постоянно конструируются журналистами: гибридная война, информационная война, цифровые войны, кибервойна, диффузная война, экономическая война, асимметричная война, диверсионная война, бесконтактная война, климатическая война, превентивная война, экологическая война, тектоническая война и др. Кстати, подобное метафорическое «овладение» происходит со многими военными терминами, в результате чего в СМИ работают метафорические выражения: валютная интервенция, нефтяная интервенция, топливная интервенция, гибридное оружие, информационное оружие и т.д. Несомненно, наиболее часто и активно используется журналистами военная метафора при описании политических событий, когда сфера-цель – «политика». Напряженность между многими государствами в современном мире диктует наличие у авторов публикаций ассоциативных связей с боевыми действиями. Например: «…Попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства» (09.01.2022); «…Мобилизовать силы в укреплении внутреннего антироссийского фронта» (24.01.2022); «Он обвинил Москву в “войне нервов”, которую российское руководство развязало в последнее время» (30.01.2022). Как видим, военная метафора характеризует как войну недружественные, агрессивные действия на политическом фронте. Н.В. Федотова так объясняет частотность подобных ассоциаций: «Близость политической и военной сферы закономерна, т. к. в 29 основе каждой из них заключена интенция борьбы».22 На наш взгляд, это вполне разумное объяснение требует уточнения: накануне войны, когда политические отношения между антагонистическими государствами становятся особенно напряженными, военная метафора входит в обиход не только из-за укоренившегося в политических отношениях «настроения на борьбу», но и потому что для всех наблюдателей становится очевидной близость настоящей войны. Использование военных метафор стало очень активным в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, в силу вполне объективных причин: «сходство военных действий, их характера и результата с борьбой человечества с коронавирусом».23 По мнению Е.В. Куцубиной, военная метафора в этот период была нужна органам управления странами, чтобы показать, что всё находится под их контролем: «…Военная метафора позволяла показать, что, несмотря на трудности, правительство не сидит сложа руки»,24 что ситуация управляется и регулируется. Сегодня, по прошествии довольно значительного времени, можно сказать, что военная метафора не стала в этой особой сфере менее востребованной: «В Госдуме рассказали про тактику борьбы с COVID-19 в России» (25.01.2022). Более того, она стала ещё более актуальной как средство описания прививочной кампании. Например: «Назревает первая медицинская антиваксерная война. Сейчас идут тактические сражения» (26.11.2021). Наличие и обилие военных метафор на страницах СМИ неоспоримо, даже в то время, когда в стране не идет вооруженный конфликт. Причины, по которым журналисты так часто прибегают к военным образам, к термину «война» как к средству более точного и убедительного описания различных Федотова, Н.В. Функционирование военной метафоры в современном политическом дискурсе / Н.В. Федотова // Русская речь. – 2019. – № 4. – С. 30. 23 Сизых М.М. Военная метафора в рецепции COVID-19 (на материале современного русского медиадискурса) / М.М. Сизых // Филологический аспект. – 2020. – № 5 (61). – С.13. 24 Куцубина Е.В. Военная метафора в экономическом дискурсе (на материале современной испанской прессы) / Е.В. Куцубина // Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака: Сборник статей по итогам IV международной конференции. – М.: Спутник+, 2019. – С. 242. 22 30 явлений (политической, экономической, спортивной, эпидемиологической обстановки и т. д.), можно оценивать по-разному. Можно подойти к этому вопросу более мягко. Например, Т.В. Ильина и Н.В. Коратаева нашли причину этого в том, что «традиционно в России очень важна военная служба и военная символика»».25 Военная служба и военная символика традиционно имеют большое значение в России. Другими словами, считают эти исследователи, российские журналисты просто отражают характер нации в целом, которая объясняет происходящее через призму исторических реалий и военной атрибутики. Лингвисты, придерживаясь более сложного взгляда, часто находят причину популярности военных метафор в общей атмосфере враждебности, которая существует в нашем обществе. Действительно, военные метафоры «формируют у читателя представление о реальности, где, к сожалению, все относятся друг к другу настороженно, если не сказать враждебно». Выбор журналистами военных метафор каждый раз усугубляет эту ситуацию. Таким образом, предметные области (политические, экономические, спортивные, человеческие отношения, эпидемиологические ситуации и т.д.) ассоциируются с войной как исходным полем, а действия государств, организаций и гражданских лиц объясняются агрессивными намерениями, жестким противостоянием, непримиримой враждой, неспособностью искать компромисс, важностью сохранения более высокого статуса. Военные концептуальные метафоры, объясняемые такими вещами, как приведенные ниже, очень часто встречаются на страницах СМИ даже тогда, когда страна не вовлечена в войну. Мы считаем, что военные метафоры являются деструктивным элементом медиатекстов, обостряющим межличностный конфликт. Журналисты, которые полагаются на это мощное средство воздействия на умы Ильина, Т.В. Военная метафора в рекламном тексте с позиции православия / Т.В. Ильина, Н.В. Коратаева // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 2015. – Т. 2. – № 1 (4). – С. 195. 25 31 читателей и манипулирования их сознанием, должны осознавать, что в своем стремлении к сиюминутной выгоде (публикуя более яркие и высоко оцененные материалы) они вступают в те области сознания читателя, которых им касаться не следует. Мы считаем, что задача СМИ – не вызывать и усиливать эти старые примитивные чувства, а делать людей лучше, добрее и гуманнее, показывать, что лучше жить в этом мире, чем в жизни, полной противоречий и постоянного поиска врагов. 32 Заключение На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Метафоры как вторичные обозначения образуются и используются на основе сходства между объектами в различных сферах жизни. Изучение развития сем и их взаимосвязи в метафоризации раскрывает регулярную многозначность одного слова. Метафоры создаются людьми и затем укореняются в сознании людей, моделируя их мышление и поведение, т.е. метафорическое мышление присуще людям. Дискурс как «речь для жизни» включает в себя как лингвистические, так и экстралингвистические самостоятельный вид элементы. дискурса, Публичный содержащий дискурс огромное – это количество положительных или отрицательных оценок темы или события, который производит значительное впечатление на читателя и формирует его мировоззрение. Среди множества подходов к изучению метафоры структурносемантический подход фокусируется на внутренней структуре, или стволе слова, в метафоризации, в то время как когнитивно-дискурсивный подход рассматривает метафору как мыслительный процесс и анализирует ее фактическое значение в контексте. Только интегративный подход является наиболее эффективным в комплексном определении феномена метафоризации. Другими словами, метафоры войны помещаются в поле метафоры 'война' в соответствии с их внутренним значением и внешними структурными особенностями. Одна из важнейших целей дискурса связей с общественностью достигается с помощью метафор благодаря их экспрессивной и оценочной функции. 33 Военные концептуальные метафоры, в которых та или иная объектная область связана с войной как исходной областью, например, политика, экономика, спорт, человеческие отношения, эпидемиологические ситуации и т.д., – это поведение государств, организаций и гражданского населения, объясняемое агрессивными намерениями, жестокими столкновениями, непримиримой враждой, невозможностью и ненужностью поиска компромисса, поддержанием высокого статуса объясняются важностью быть «в игре» и очень часто встречаются в СМИ даже тогда, когда государство не вовлечено в войну. Мы считаем, что метафоры войны являются деструктивным элементом медиатекстов, ведущим к обострению конфликта в отношениях между людьми. Журналисты, полагающиеся на это мощное средство воздействия на умы читателей и манипулирования их сознанием, должны осознавать, что ради сиюминутной выгоды (и создания более яркого и высоко оцененного материала) они проникают в те области сознания читателя, которые им, возможно, не следует затрагивать. На наш взгляд, задача СМИ – не вызывать и усиливать эти древние и примитивные чувства, а делать людей лучше, добрее и гуманнее, показывать, что лучше жить в этом мире, чем в жизни, полной противоречий и постоянного поиска врагов. 34 Список использованных источников 1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 «Послание Президента Федеральному Собранию». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46794 (дата обращения: 04.05.2023) 2. Античные теории языка и стиля / Под ред. O.M. Фpeйдeн6epг. M.; Л.: OГИЗ, Coцэкгиз, 1936. 3. Античные риторики. Co6paниe текстов, статьи, комментарии и o6щaя редакция A.A. Taxo-Гoди. – M.: Изд. Mocкoвcкoгo университета, 1978. С.218. 4. Apyтюнoвa H.Д. Meтaфopa // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. B.H. Ярцева. – 2-e изд. – M.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – C. 296-297. 5. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое. // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 11-26. 6. Вольф Е. М. Метафора и оценка // Метафора в языке и тексте. –М.: Наука, 1988. – С. 52-65. 7. Клименова Ю. И. Интегрированный подход к исследованию метафоры // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 96. 8. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С.407-408. 9. Ма Жуе. Военная метафора в современном публицистическом дискурсе (функционально-семантический аспект): выпускная квалификационная работа / Ма Жуе. – Санкт-Петербург, 2018. 10. Maликoв И.Г. Koнцeптyaльнaя мeтaфopa в кoнцeптyaльнoй cиcтeмe и кyльтype eвpoпeйcкoгo права // Becтник MГOY. Cepия «Лингвистика». – 2011. – № 4. – C. 41-48. 11. Мохова Е. К. Военная метафора в политическом дискурсе президентов Барака Обамы и Николя Саркози // Молодой ученый. – 2010. – №.3(14). – С. 193-196. 35 12. Петров B.B. Hayчныe метафоры: природа и механизм функционирования // Философские основания научной теории. Hoвocибиpcк: Hayкa, 1985. – C.296. 13. Смирнова M.A. Понятие «метафора» и подходы к ее изучению // Филология и литературоведение. – 2014. – № 9 (36). 14. Стецюра Л.В. Военная метафора как средство презентации концепта «организм человека» в профессиональной картине мира медика // Вестник Челябинского государственного университета. Вып. 31. 2009. – С. 122-125. 15. Телия В.Н. Метафора в языке и тексте / под ред. В.Н. Телии. – М.: Наука, 1988. – С.27. 16. Уилрайт Ф. Два вида метафоры // Теория метафоры. Сборник / общ. ред. Арутюновой Н. Д., Журинской М. А. – М.: Прогресс, 1990. – С. 67. 17. Харченко В. К. Функции метафоры. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. 18. Газета.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 04.05.2023) 19. Дeбepдeeвa E.E. Meтaфopa в контексте лингвистических исследований // Becтник Taгaнpoгcкoгo института имени A.П. Чехова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/metafora- v-kontekstelingvisticheskih-issledovaniy (дата обращения: 04.05.2023)