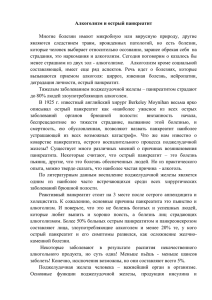

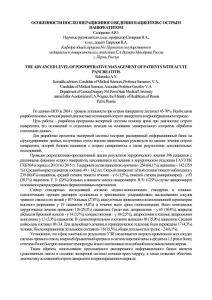

Министерство образования и науки Ульяновской области областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Карсунский медицинский техникум имени В.В. Тихомирова» Работа допущена к защите приказом директора ОГБПОУ «КМТ» приказ № ____ от «___» __________ 20__г. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА Современные подходы в уходе за пациентом при остром панкреатите. ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах Специальность: 34.02.01 – Сестринское дело Квалификация: Медицинская сестра/медицинский брат Выполнил студент: ___________________ (группа) ___________________ (подпись) ___________________________ (И.О. Фамилия) Руководитель: ___________________ (должность) ___________________ (подпись) ___________________________ (И.О. Фамилия) Оценка: __________________ ____________________________ (подпись) «___» ___________ 20__ г. р.п. Карсун, 2019 Введение 1 Теоретическая часть 1.1 Этиология и патогенез 1.2 Развитие острого панкреатита 1.3 Клинические проявления острого панкреатита 1.4 Классификация острого панкреатита 1.5 Диагностика острого панкреатита 1.5.1 Дифференциальный диагноз 1.6 Лечение острого панкреатита 1.7 Современные подходы 1.8 Профилактика острого панкреатита 1.9 Диспансерное наблюдение 2 Практическая часть 2.1 Сестринский процесс при остром панкреатите 2.2 Карта сестринского процесса Заключение Список источников и литературы Приложения Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение 12остр панк Приложение 13 питание Приложение 14 Памятка 2 3 7 7 9 10 13 14 18 21 25 27 30 31 31 35 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 63 64 66 68 70 Введение Острый панкреатит (непр. панкреатит, панкреатит - от лат pancreas поджелудочная железа => pancreatitis) – это асептическое воспаление поджелудочной железы демаркационного характера, в основе которого лежат процессы некробиоза панкреатитов и ферментативной аутоагрессии с последующим развитием некроза, дегенерации железы и присоединением вторичной инфекции. По характеру течения панкреатит разделяют на острый и хронический. Острый панкреатит занимает третье место среди заболеваний брюшной полости острого течения, требующих лечения в хирургическом стационаре. В последние годы вопросы лечебной тактики у больных острым панкреатитом подверглись существенным изменениям: стала более целенаправленной и патогенетически обоснованной консервативная терапия, унифицированы показания к отдельным методам инструментальной диагностики и различным видам хирургических вмешательств. Более широкое применение получили прямые операции на поджелудочной железе при деструктивных формах острого панкреатита. Панкреатит может вызвать очаги разрушения (некрозы), или массивное расплавление железы (панкреонекроз). На этом фоне часто развивается острая сердечно-сосудистая, дыхательная, почечная недостаточность. Они являются причиной смерти в первые несколько дней заболевания. Спустя неделю от начала болезни смерть может наступить от развития инфекции в разрушенной железе и тканях, окружающих её, летальность при этом 30%. [10, с.29]. Актуальность данной темы обусловлена тем, что острый панкреатит-одно из самых распространенных и тяжелых заболеваний, которое является актуальной проблемой экстренной хирургии органов брюшной полости. Острый панкреатит – это острое неспецифическое воспаление поджелудочной железы, в основе которой лежит процесс само переваривания собственной ткани железы, протекающий с увеличением размеров железы, развитием отёка, некроза и диффузного панкреатита (воспаление клетчатки вокруг панкреаса). Острый панкреатит занимает одно из первых мест среди других острых воспалительных заболеваний брюшной полости. Несмотря на совершенствование различных методов консервативного и хирургического лечения этого тяжелого заболевания, статистика по панкреатиту свидетельствует о высокой частоте заболевания. По данным 3 специалистов острые формы заболевания встречаются в 35-40 случаях на 100 000 население. Таким образом, примерно у 52 тыс. человек в РФ ежегодно диагностируют острый панкреатит. В настоящее время в структуре экстренной хирургической патологии отмечается тенденция к росту количества острых панкреатитов, в том числе деструктивных и осложненных форм. Острый панкреатит является наиболее тяжелой и материально затратной патологией экстренной хирургии. Воспалительный и некротический процессы варьируют от интерстициального панкреатита до развития осложненных форм стерильного и инфицированного панкреонекроза. [2, с.128]. В последние 10-15 лет количество больных увеличилось в 2-3 раза. Это связано с ростом потребления населением алкоголя, что является одной из основных причин развития этого заболевания. В большинстве стран на острый панкреатит алкогольной природы приходится 40% больных. Острый панкреатит более распространён среди мужчин, чем среди женщин. У мужчин основной этиологической причинной служит злоупотребление алкоголем, а у женщин заболевания билиарного тракта. Средний возраст пациентов с данным заболеванием зависит от этиологии (при алкоголь-индуцированном остром панкреатите средний возраст составляет 39 лет, а при билиарном - 69 лет). Согласно данным мировой статистики каждый год этим недугом заболевают от 200 до 800 человек на 1 млн. население. Причем специалисты утверждают, что большинство больных – это мужчины. В зависимости от причины возникновения заболевания различается средний возраст пациентов. Если острый панкреатит развивается на фоне злоупотребления алкоголем, то эта цифра составляет 39 лет, а если из-за желчнокаменной болезни – 69-70 лет. (Приложение 1) У большинства пациентов острый панкреатит протекает в мягкой форме с последующим выздоровлением. Однако в 20-30% случаев острый панкреатит развивается в панкреонекроз. У 25% пациентов развиваются угрожающие жизни осложнения. Эти пациенты подвержены высокому риску смерти. Летальность может составлять более 30%. Общая смертность у госпитализированных пациентов 10%, хотя сообщается о колебаниях от 2 до 22%. У пожилых пациентов смертность намного выше (15-25%), чем у молодых (10%). Благодаря современным методам диагностики, лечения и профилактики летальность при остром панкреатите в последние годы снизилась до 6 – 21%, однако, при деструктивных формах острого 4 панкреатита эта цифра стабильно составляет 50 – 85%, а среди выживших больных – у 73% возникает стойкая утрата трудоспособности, что придает данной проблеме неоспоримую социальную значимость, поскольку пик заболеваемости приходится на лица активного трудоспособного возраста 30 – 50 лет. Цель выпускной квалификационной работы: изучить особенности применения современных подходов в уходе за пациентом с острым панкреатитом. Из поставленной цели выпускной квалификационной работы ставятся следующие задачи: 1. Изучение теоретического материала по острому панкреатиту. 2. Изучение клинических проявлений острого панкреатита. 3. Провести теоретический обзор основных понятий исследования: этиология, патогенез, классификация заболевания, принципы диагностики и профилактики. 4. Изучение сестринского ухода за больными страдающими острым панкреатитом 5. Изучить современные подходы в уходе за пациентом с острым панкреатитом. Объект исследования: Сестринский процесс при остром панкреатите. Предмет исследования: Особенности современных подходов в уходе за пациентом с острым панкреатитом. Гипотеза: При соблюдении правильного обследования больного, дифференцированной диагностики, тактике лечения и правильного ухода за пациентом с заболеванием острым панкреатитом – наступает улучшение состояния пациента. Методы исследования: 1. научно-теоретический анализ медицинской литературы по данной теме; 2. эмпирический — наблюдение; дополнительные методы исследования: 3. организационный (сравнительный, комплексный) метод; 4. субъективный метод клинического обследования пациента (сбор анамнеза); 5. объективные методы обследования пациента (физикальные, инструментальные, лабораторные); 6. биографический анализ (анализ анамнестических сведений, изучение медицинской документации). 5 Теоритическая значимость: изучение этиологии и патогенеза, клинических проявлений, лечение, профилактики осложнений, диагностики острого панкреатита и выявлении основных форм и методов работы с пациентом. Практическая значимость: определяется тем, что найденные способы, методы и формы работы будут положительно влиять на здоровье пациентов с острым панкреатитом. 6 1 Теоретическая часть. В ходе работы над выпускной квалифицированной работой, были изучены и проанализированы литературные источники: 1. Безруков В.Г. Острый панкреатит: этиология, патогенез, клиника, иммунологическая диагностика, лечение. — 2014 г. —С.34—35. 2. Газизова А.Р. Острый панкреатит (Клинико-биохимическое исследование) 2016 г. — С. 22. 3. Скуя Н.А. Заболевания поджелудочной железы. — М.: Медицина, 2018. — С. 240. Можно дать определение понятию острый панкреатит. Острый панкреатит – это острое воспалительное заболевание поджелудочной железы, развивающееся в результате воздействия различных причин, в основе которого лежит агрессивное выделение активных ферментов поджелудочной железы, которые включают механизм переваривания собственной ткани. 1.1Этиология и патогенез В развитии острого воспаления поджелудочной железы согласно самой распространенной теории, основным фактором выступает повреждение клеток преждевременно активированными ферментами. В нормальных условиях пищеварительные ферменты вырабатываются поджелудочной железой в неактивной форме и активизируются уже в пищеварительном тракте. Под воздействием внешних и внутренних патологических факторов, механизм выработки нарушается, ферменты активизируются в поджелудочной железе и начинают переваривание ее ткани. Результатом становится воспаление, развивается отек ткани, поражаются сосуды паренхимы железы. Этиология любого заболевания включает установление причин возникновения и подразделяется на общую и частную. Острый панкреатит славится множественным причинным списком – полиэтиология. Подобная многообразность кроется в том, что достоверно определить чёткие, конкретные причины проявления воспаления получается максимум у 80% пациентов. Остальные 20% – попадают к неустановленным. [7, с.22]. К распространенной этиологии относятся злоупотребление алкоголем, заболевания двенадцатиперстной кишки и желчевыводящих путей, 7 различные операции, травмы и повреждения. Сюда входят переедание, завышенное содержание в меню питания жирной (и прочей малополезной) пищи, перегруженной всевозможными специями и вкусовыми добавками (с острым во многом схожа и этиология хронического панкреатита), вирусные инфекции (к примеру, вирусный гепатит), заражение организма паразитами, аллергия на определённые продукты в рационе, опухоли. Часто встречающихся причин для возникновения острой симптоматики при болезни поджелудочной предостаточно, подробно рассмотреть каждую не представляется возможным. К дополнительным причинам относятся беременность, трансплантация почек, наследственность, идиопатический (самопроизвольный и неустановленный) фактор возникновения недуга. Развитие панкреатита ведёт к самоперевариванию железы. Его осуществляют липолитические ферменты — фосфолипаза и липаза, которые выделяются железой в активном состоянии. Липаза поджелудочной железы не повреждает только здоровые клетки железы. Фосфолипаза А разрушает клеточные мембраны и способствует проникновению в клетку липазы. Освобождение тканевой липазы, которая усиливает расщепление липидов (в том числе липидов клеточной мембраны), ускоряет деструктивные процессы. Из накапливающихся в очаге воспаления ферментов в особенности выраженным деструктивным действием обладает эластаза гранулоцитов. В результате возникают очаги жирового панкреанекробиоза. Вокруг них в результате воспалительного процесса формируется демаркационный вал, отграничивающий их от неповреждённой ткани. Если патобиохимический процесс ограничивается этим, то формируется жировой панкреонекроз. Если в результате накопления в повреждённых липазой панкреатоцитах свободных жирных кислот рН сдвигается до 3,5—4,5, то внутриклеточный трипсиноген трансформируется в трипсин. Трипсин активирует лизосомные ферменты и протеиназы, что ведёт к протеолитическому некробиозу панкреатоцитов. Эластазализирует стенки сосудов, междольковые соединительно-тканные перемычки. Это способствует быстрому распространению ферментного аутолиза (самопереваривания) в поджелудочной железе и за её пределами. В конечном счёте главным механизмом развития острого панкреатита служит преждевременная активация панкреатических ферментов. Под действием трипсина активизируются все зимогены ферментов поджелудочной железы (эластазы, карбоксипептидазы, химотрипсина, фосфолипазы, колипазы), калликреин-кининовая система, изменяется 8 фибринолиз и свёртываемость крови, что приводит к местным и общим патобиохимическим расстройствам. Кроме местных нарушений, связанных с патологическим процессом в самой железе, наблюдается общий интоксикационный процесс, приводящий к поражению почек, лёгких, печени, сердца. [11, с.256-263]. 1.2 Развитие острого панкреатита В норме в поджелудочной железе образуются неактивные ферменты, которые в дальнейшем выделяются в кишечник, активируются и переходят в активную форму, имеющие способность участвовать в переваривании углеводов, белков и жиров. Но при развитии острого панкреатита, в результате воздействия различных причин, ферменты поджелудочной железы активируются раньше, т.е. в самой железе, это приводит к включению механизмов переваривания, не в кишечнике, как в норме, а в железе, в результате чего переваривается собственная ткань. В результате токсического воздействия, активного фермента липазы (фермент, переваривающий жиры) на клетки поджелудочной железы, происходит жировая дистрофия клеток. Активированный трипсин (фермент, переваривающий белки) приводит к различным химическим реакциям, которые сопровождаются отёком клеток поджелудочной железы, воспалением их и смертью. [5, с.15-18]. Обильный прием жирной, богатой белками пищи с одновременным употреблением значительного количества алкоголя ведут к усиленной выработке поджелудочной железой веществ (ферментов), которые должны поступать по её протокам в кишечник и участвовать в переваривании пищи. Если поджелудочная железа функционирует недостаточно, то её протоки могут забиваться белковыми пробками, и ферментам ничего не остаётся, как проникать в ткань железы, повреждая её, вызывая воспаление. Повреждает железу и сам алкоголь, а особенно его продукт распада ацетальдегид, поступающие в неё с кровью. Развивается острый алкогольный панкреатит. Из железы выходит проток, который соединяется с желчным протоком, образуется ампула. По ней желчь и сок поджелудочной железы поступают в двенадцатиперстную кишку. Если у вас желчнокаменная болезнь, то камни из желчного пузыря могут поступать в ампулу и закупоривать её. И тогда желчь и сок железы, содержащий ферменты не могут оттекать в двенадцатиперстную кишку, а под давлением проникают из 9 протоков в ткань поджелудочной железы. Развивается острый билиарный панкреатит. [3, с.34-35]. Основной механизм возникновения заболевания поджелудочной железы - это нарушение оттока сока самой железы, содержащего ферменты для переваривания пищи, в двенадцатиперстную кишку и проникновение этих ферментов в ткань самой железы. Переедание и прием жирной, богатой белками пищи с одновременным употреблением значительного количества алкоголя приводит к усиленной выработке сока поджелудочной железой для переваривания пищи. Если поджелудочная железа функционирует недостаточно, то её протоки могут забиваться белковыми пробками, и сок железы остается в ней, проникая в ткань органа, повреждая и вызывая воспаление поджелудочной железы. Повреждает железу и сам алкоголь, а особенно его продукт распада ацетальдегид, поступающий в неё с кровью. При наличии желчекаменной болезни, камни из желчного пузыря могут попадать в проток, соединенный с поджелудочной железой и закупоривать её. В этом случае, желчь и сок железы, не могут поступать в двенадцатиперстную кишку, оставаясь в поджелудочной железе и так же вызывая ее воспаление. [1, с.78]. 1.3Клинические проявления острого панкреатита. В зависимости от формы клиническая картина острого панкреатита отличается весьма значительно. При панкреонекрозе наблюдается гораздо более яркая клиническая симптоматика, нежели чем при отёчной форме, особенно при субтотальном и тотальном поражении поджелудочной железы. Основными симптомами панкреонекроза являются боль, рвота и метеоризм (триада Мондора). При исследовании живота отмечают болезненность в эпигастральной области и левом подреберье. Напряжения мышц живота нет. Лишь иногда отмечают их болезненность в области проекции поджелудочной железы на передней брюшной стенке (симптом Керте). Пальпация в левом ребернопозвоночном углу (проекция хвоста поджелудочной железы) часто бывает болезненной. Боль возникает обычно внезапно, чаще в вечернее или ночное время вскоре после погрешности в диете (употребления жаренных или жирных блюд, алкоголя). Боли чаще локализуются в левой половине эпигастрия, в спине, правом подреберье. Четкой связи болей с локализацией процесса в 10 поджелудочной железе нет. Наиболее часто встречается опоясывающий характер болей. Интенсивность болей обычно зависит от тяжести изменений в поджелудочной железе. У большинства пациентов они интенсивные, без светлых промежутков, у некоторых приобретают «шокогенный» характер, когда наблюдается выраженная реакция, вплоть до потери сознания. Наиболее типичной её локализацией является эпигастральная область, выше пупка, что соответствует анатомическому положению поджелудочной железы. Эпицентр боли ощущается по средней линии, но может располагаться преимущественно справа или слева от срединной линии и даже распространяться по всему животу. Обычно боли иррадиируют вдоль рёберного края по направлению к спине, иногда в поясницу, грудь и плечи, в левый рёберно-позвоночный угол. (Приложение 2) Часто они носят опоясывающий характер и создают впечатление затягивающегося пояса или обруча. Рвота также является практически постоянным признаком острого деструктивного панкреатита. Обычно она многократная, изнуряющая, приводящая к обезвоживанию организма, нарушению кислотно-основного состояния. Несмотря на многократный характер рвоты, рвотные массы никогда не имеют фекалоидного характера. В ряде случаев отмечается задержка стула и отхождения газов. [8, с.29-34]. Почти одновременно с внезапной жесточайшей болью и рвотой обнаруживаются и чрезвычайно тяжёлые общие проявления заболевания. Они будут налицо уже при первом исследовании. Среди них следует выделить шок, испуг, изменение черт лица, участки цианоза, одышка, расхождение пульса и температуры. Температура тела в начале заболевания чаще имеет субфебрильный характер. При развитии распространённых стерильных и разнообразных инфицированных форм панкреатита отмечается лихорадка. [12, с.35-38]. В первой стадии клинического течения характерными также являются выраженная тахикардия и гипотония, обусловленные децентрализацией кровообращения вследствие повышенной концентрации в крови биологически активных веществ и синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания. При пульсе 120-140' температура держится в пределах 37,8-38,2˚. Температура постоянно остаётся на одном уровне, пульс же слабеет и ускоряется. На ранних этапах выявляют ослабление перистальтических шумов. При жировом некрозе поджелудочной железы рано образуется постнекротический инфильтрат, который можно определить в 11 эпигастральной области при пальпации. В связи с этим у больных не удается четко прощупать пульсацию аорты (симптом Воскресенского). Этому способствуют также парез и вздутие поперечной ободочной кишки. При осмотре живота отмечают некоторое его вздутие. Простукиванием определяют высокий тимпанит. Однако с появлением выпота в брюшной полости возникает притупление звука в отлогих частях живота, которое легче выявляется в положении больного на боку. Кожа живота при тяжелом панкреатите имеет иногда мраморный оттенок. В области пупка, на левой боковой стенке живота появляются синюшные, иногда с желтоватым оттенком пятна, свидетельствующие о рассасывании кровоизлияний в области поджелудочной железы. Эти пятна могут наблюдаться также при кровотечении в брюшную полость при внематочной беременности, при гангрене тонкой кишки. При тяжелой форме панкреатита простукиванием и прослушиванием можно выявить реактивный плеврит, который появляется сравнительно рано. Одновременно с этим у ряда больных развиваются серозно-геморрагический перитонит и явления шока, более свойственные геморрагическому панкреатиту. В период нарушений кровообращения появляются тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений), тахипноэ, снижается артериальное давление. В этом периоде для определения тяжести процесса необходимо иметь показания шокового индекса. В норме он равен 0,5. При потере жидкости со рвотой, отторжением ее в отечных тканях брюшины, забрюшинной клетчатке, в корне брыжейки кишечника и других тканях он возрастает до 1,0-1,5. Клинически шок проявляется бледностью кожных покровов и слизистых оболочек, повышенным потоотделением, частым нитевидным пульсом, спавшимися венами, уменьшением объема циркулирующей крови, центрального венозного давления, минутного и ударного объемов сердца. На ЭКГ выявляют признаки ишемии миокарда. У большинства больных наблюдают расстройство психики: • возбуждение; • спутанное сознание; • прострация. Так же снижается мочевыделение, его уменьшение может смениться полным отсутствием и острой почечной недостаточностью. Функциональные нарушения печени проявляются желтушной окраской кожных покровов, увеличением печени. В анализах крови выявляют повышение уровня билирубина, снижение содержания белка, а также увеличение числа лейкоцитов и СОЭ. Отмечают ацидоз, гиперкалиемию, 12 снижение содержания Са, свидетельствующее о прогрессировании жирового некроза. При остром панкреатите резко возрастает содержание амилазы и липазы в сыворотке крови, повышается уровень амилазы в моче, особенно резко их концентрация возрастает в воспалительной жидкости брюшной и плевральной полости. Строгого соответствия между уровнями амилазы и липазы в сыворотке крови и тяжестью панкреатита нет. Следует иметь в виду, что повышение активности амилазы и липазы может наблюдаться также при почечной недостаточности вследствие уменьшения выделения с мочой этих ферментов, при перфорации язвы, непроходимости кишечника (уменьшение всасывания из тонкой кишки), остром холецистите (сопутствующая реакция поджелудочной железы). [16, с.116]. 1.4 Классификация острого панкреатита. Острый панкреатит имеет различные классификации. Одной из распространённых является классификация, принятая в Атланте в 1992г. Данное заболевание характеризуется развитием отёка поджелудочной железы (отёчный панкреатит) или первично асептического панкреонекроза (деструктивный панкреатит) с последующей воспалительной реакцией. Острый деструктивный панкреатит имеет фазовое течение, причём каждой его фазе соответствует определённая клиническая форма. I фаза - ферментативная, первые пять суток заболевания, в этот период происходит формирование панкреонекроза различной протяжённости, развитие эндотоксикоза (средняя длительность гиперферментемии составляет 5 суток), а у части пациентов полиорганной недостаточности и эндотоксинового шока. Максимальный срок формирования панкреонекроза составляет трое суток, после этого срока он в дальнейшем не прогрессирует. Однако при тяжёлом панкреатите период формирования панкреонекроза гораздо меньше (24-36 часов). Целесообразно выделять две клинические формы: тяжёлый и нетяжёлый ОП. Тяжёлый острый панкреатит. Частота встречаемости 5%, летальность - 50-60%. Морфологическим субстратом тяжёлого ОП является распространённый панкреонекроз (крупноочаговый и тотально-субтотальный), которому соответствует эндотоксикоз тяжёлой степени. 13 Нетяжёлый острый панкреатит. Частота встречаемости 95%, летальность - 2-3%. Панкреонекроз при данной форме острого панкреатита либо не образуется (отёк поджелудочной железы), либо носит ограниченный характер и широко не распространяется (очаговый панкреонекроз - до 1,0 см). Нетяжёлый ОП сопровождается эндотоксикозом, выраженность которого не достигает тяжёлой степени. II фаза - реактивная (2-я неделя заболевания), характеризуется реакцией организма на сформировавшиеся очаги некроза (как в поджелудочной железе, так и в парапанкреальной клетчатке). Клинической формой данной фазы является перипанкреатический инфильтрат. III фаза - расплавления и секвестрации (начинается с 3-ей недели заболевания, может длиться несколько месяцев). Секвестры в поджелудочной железе и в забрюшинной клетчатке начинают формироваться с 14-х суток от начала заболевания. Возможно два варианта течения этой фазы: Асептические расплавление и секвестрация стерильный панкреонекроз; характеризуется образованием постнекротических кист и свищей; септические расплавление и секвестрация - инфицированный панкреонекроз и некроз парапанкреальной клетчатки с дальнейшим развитием гнойных осложнений. Клинической формой данной фазы заболевания являются гнойно-некротический парапанкреатит и его собственные осложнения (гнойно-некротические затёки, абсцессы забрюшинного пространства и брюшной полости, гнойный оментобурсит, гнойный перитонит, аррозионные и желудочнокишечные кровотечения, дигестивные свищи, сепсис и т.д.). [4, с.880-884]. 1.5 Диагностика острого панкреатита Диагноз острого панкреатита можно заподозрить у пациента, злоупотребляющего алкоголем или страдающего желчно-каменнойболезнью, при внезапном появление боли в области эпигастрия или боли опоясывающего характера, усиливающейся в положении на спине и сопровождающейся упорной рвотой. Одной из наиболее сложных проблем в неотложной хирургии является диагностика и лечение больных с острым панкреатитом. 14 Наиболее достоверное распознавание острого панкреатита и его клиникоморфологических форм может быть достигнуто при комплексном обследовании больных, включающим оценку клинических симптомов, биохимических показателей, ферментативных тестов, а также инструментальных методов исследования. Цели диагностики Определение фазы острого панкреатита Оценка общего состояния Своевременное обнаружение осложнений Определение этиологии заболевания В настоящее время разработаны основы комплексной поэтапной диагностики острого панкреатита, которая позволяет определить характер течения процесса, уточнить клинико-анатомическую форму заболевания, установить локализацию и распространенность деструкции поджелудочной железы, а также своевременно распознать осложнения. Технологический прогресс в совершенствовании методов диагностики и комплексного лечения острого панкреатита, достижения фармакотерапии безусловно изменили ситуацию, но и сейчас панкреонекроз остается «краеугольным камнем» неотложной панкреатологии. Так называемые «ранние» нарушения и «поздние» постнекротические инфицированные осложнения занимают одно из ведущих мест в структуре высокой общей и послеоперационной летальности. Для диагностики острого панкреатита существует серия специальных симптомов, ценность которых различна. Приведём некоторые из них, наиболее важные. Симптом Мондора- фиолетовые пятна на лице и туловище, симптом Турнера- цианоз боковых стенок живота. Появление этих симптомов объясняется действием ферментов и нарушением гемодинамики. (Приложение 3) Симптом Керте- болезненная резистентность в виде поперечной полосы в эпигастральной области на 6-7 см выше пупка. Симптом Воскресенского - отсутствие пульсации брюшной аорты в эпигастральной области. Симптом Мейо-Робсона - болезненность при надавливании кончиками пальцев в левом рёберно-позвоночном углу. Симптом Махова - гиперэстезия кожи выше пупка. 15 Симптом Чухриенко - болезненность в эпигастральной области при толчкообразных движениях брюшной стенки снизу-вверх и спереди назад кистью врача, помещённой поперёк живота ниже пупка. Симптом Грея Тернера — геморрагическое пропитывание тканей забрюшинной клетчатки приводит к возникновению подкожных гематом по флангам живота через 3-5 дней после развития острого геморрагического или некротического панкреатита. Симптом Куллена — возникновение подкожных гематом в области пупка при остром геморрагическом или некротическом панкреатите. Наиболее постоянными симптомами острого панкреатита являются боль в эпигастральной области, многократная рвота дуоденальным содержимым и метеоризм. Другими словами, это заболевание не имеет четкой клинической картины, особенно в плюривисцеральный период. В связи с этим для точной диагностики острого панкреатита необходим целый ряд дополнительных исследований. В первую очередь это лабораторные тесты диагностики. Выделяют две группы диагностических критериев индикаторные (амилаза) и патогенетические (липаза, трипсин). В настоящее время необходимо учитывать и ряд других показателей лабораторных тестов. Анализ крови на альфа-амилазу — исследование для определения функции поджелудочной железы и диагностики ее заболеваний. Амилаза — фермент пищеварительного сока, выделяется слюнными железами и поджелудочной, входит в состав панкреатического сока. «Отвечает» за расщепление углеводов. Сок с альфа-амилазой через проток попадает в двенадцатиперстную кишку, где идет процесс пищеварения. В норме в крови анализ на альфа-амилазу выявляет 25 – 125 Ед/л количество фермента. Так происходит из-за клеточного обновления поджелудочной железы и слюнных желез. Амилаза также выделяется в мочу. Если железа повреждена, заблокирован поджелудочный проток, то альфаамилаза в большом объеме поступает в кровоток и мочу. Низкие концентрации фермента присутствуют в яичниках, кишечнике, бронхах, скелетной мускулатуре. Общий клинический анализ крови — проводят с целью обнаружить признаки воспаления (повышение количества лейкоцитов, увеличение СОЭ и др.). Биохимический анализ крови — выявление повышенного уровня ферментов амилазы, липазы, трипсина подтвердит наличие заболевания (чаще, при остром панкреатите). Анализ крови на сахар может показать повышение уровня глюкозы. (Приложение 4) 16 Анализ мочи — обнаружение амилазы в моче также свидетельствует о панкреатите (в основном, при остром панкреатите). УЗИ - является доступным и малоинвазивным методом диагностики, что позволяет рекомендовать его в качестве скрининг метода при подозрении на острый панкреатит. Ведущими УЗ-признаками острого панкреатита являются: увеличение размеров головки, тела и хвоста ПЖ, неоднородность эхоструктуры и неровность контуров ПЖ, визуализация жидкостных образований различных размеров в парапанкреатической зоне и брюшной полости. (Приложение 5) Лапароскопия - один из наиболее ценных методов неотложной диагностики острого панкреатита. Она позволяет уточнить форму и вид данного заболевания, диагностировать панкреатогенныйпериотонит, парапанкреатический инфильтрат, сопутствующие заболевания (деструктивный холецистит), а также выполнить некоторые лечебные мероприятия и определить показания к лапаротомии. При лапароскопии могут быть выявлены достоверные и косвенные признаки острого панкреатит. К косвенным признакам отечного панкреатита относятся: отек малого сальника и печеночно-двенадцатиперстной связки, выбухание желудка кпереди, умеренная гиперемия висцеральной брюшины верхних отделов брюшной полости, может быть небольшое количество сетозного выпота в правом подпеченочном пространстве. Достоверным признаком жирового панкреонекроза являются очаги жирового некроза на париетальной и висцеральной брюшине, малом и большом сальнике. (Приложение 6) Компьютерная томография, являясь самым чувствительным методом исследования, дающим разностороннюю информацию о состоянии ПЖ и забрюшинного пространства, позволяет диагностировать жидкостные образования раннего периода заболевания, панкреатогенные абсцессы, забрюшинную флегмону, вовлечение в процесс желчевыводящих путей, предлежащих сосудистых структур и желудочно-кишечного тракта. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРХПГ) и эндоскопическая папиллотомия показана при остром панкреатите с синдромом механической желтухи и/или холангита с учетом визуализации расширенного в диаметре общего желчного протока по данным УЗИ. Рентгенологические диагностические методы не утратили своей значимости, прежде всего в дифференциальной диагностике острого панкреатита от перфорации полого органа и механической кишечной непроходимости. Рентгенография грудной клетки позволяет выявить 17 плевральный выпот и базальный ателектаз, подъём купола диафрагмы, чаще всего синхронный с поражением забрюшинной клетчатки. При рентгенографии брюшной полости в ряде наблюдений удаётся выявить неспецифические симптомы острого панкреатита: небольшие уровни жидкости в тонкой кишке, пневматизацию поперечно-ободочной кишки. Однако в настоящее время в связи с появлением и усовершенствованием таких неинвазивных методик, как УЗИ, КТ и ЯМР, значимость ангиографии для диагностики острого панкреатита и других поражений поджелудочной железы в значительной мере утрачивается. Для проведения адекватного лечения и выбора правильной хирургической тактики важно определение прогностических факторов у больных острым панкреатитом. Наиболее часто используется система Рэнсона. Данный индекс основан на базе 11 объективных критериев, полученных путем изучения большого числа различных факторов, могущих повлиять на исход острого панкреатита. Пять из них (возраст старше 55 лет, глюкоза крови более 11 ммоль/л, лейкоциты более 16 000 в 1 мм3, сывороточная лактатдегидрогеназа более 350 МЕ/л, сывороточная ACT более 250 sigmaFrankelUnits). Измеряются на время поступления, а остальные шесть (падение гематокрита более 10%, мочевина крови более 10 ммоль/л, сывороточный кальций более 2 ммоль/л, парциальное давление кислорода менее 8 кРА, дефицит щелочей свыше 4, секвестрация жидкости более 6 л) в течение первых 48 часов в стационаре. Применялась также модификация данной системы по Имрэ с соавторами, которые видоизменили перечень, заменив гематокрит, базовый дефицит и секвестрацию жидкости сывороточным альбумином (альбумин менее 40 г/л). Таким образом, тяжесть состояния острого панкреатита по индексу Рэнсона оценивается как: "средней тяжести" - менее 3 прогностических признаков; "умеренно тяжелый" - от 3 до 5 показателей и "катастрофический" - более 5 показателей. [13, с.20-26]. 1.5.1 Дифференциальный диагноз Дифференциальный диагноз острого панкреатита проводится, как правило, с другими острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости: перфорацией гастродуоденальных язв, острой кишечной непроходимостью, острым холециститом, острым аппендицитом, острым тромбозом мезентериальных сосудов. Кроме того, приходится дифференцировать острый панкреатит с пищевыми интоксикациями и 18 токсикоинфекциями, с инфарктом миокарда, пенетрирующими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, расслоением аневризмы брюшного отдела аорты, нижнедолевой плевропневмоний. Все остальные острые хирургические заболевания органов брюшной полости следует разделить на 5 основных групп: а) острые заболевания с синдромом воспаления (острый аппендицит, острый холецистит и др.); б) заболевания с синдромом перфорации стенки полого органа (прободная гастродуоденальная язва, перфоративная язва тонкой и толстой кишки и др.); в) заболевания с синдромом острой непроходимости (острая кишечная непроходимость, заворот желудка и др.); г) заболевания с синдромом острого кровотечения (гастродуоденальная кровоточащая язва, варикозное расширение вен пищевода с кровотечением и др.); д) заболевания с острым ишемическим абдоминальным синдромом. Дифференциальный диагноз острого панкреатита проводят на основании следующих отличительных признаков: боли при остром панкреатите носят постоянный характер и сочетаются с ослаблением перистальтики или полным ее отсутствием, локализуются в верхней и средней частях живота. Для острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости в отличие от острого панкреатита характерно раннее повышение подмышечной и ректальной температуры. Начало этих заболеваний не столь внезапно, а боль не столь интенсивная, как при панкреатите. Исключение составляет острый калькулёзный холецистит, который может начинаться внезапно и протекать поначалу с острой болью в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку и правое плечо. При всех заболеваниях этой группы боль и болезненность строго локализуются в зоне поражённого органа, причём, болезненность при них более выражена, чем при остром панкреатите. Острый аппендицит у ряда больных (при простом аппендиците - в 6,8%, а гангренозном - в 18,9%) начинается с болей в подложечной области (эпигастральная фаза) и может стимулировать панкреатит, но боль при аппендиците не такая резкая [В.И. Колесов, 1972]. Все воспалительные заболевания сопровождаются местной ригидностью брюшной стенки и более частым положительным симптомом Щёткина-Блюмберга. Заболевания с синдромом перфорации, так же, как и острый панкреатит, начинаются внезапно и сопровождаются жестокой болью, приводящей к шоковому состоянию больного. Для них характерна многократная рвота, но, 19 в отличие от рвоты при панкреатите, она несколько облегчает состояние больного. При этих заболеваниях больные принимают вынужденное положение и предпочитают сохранять максимальный покой. Наиболее отличительными признаками перфорации полых органов являются резко выраженное напряжение брюшной стенки (доскообразный живот), отчётливый симптом Щёткина-Блюмберга, выключение брюшной стенки из акта дыхания и нередко выявляемое с помощью перкуссии исчезновение печёночной тупости. Главной отличительной чертой острой кишечной непроходимости является схваткообразный характер боли без иррадиации её в другие области. Эта боль сопровождается резким усилением перистальтических шумов, определяемых при аускультации живота и даже на расстоянии в виде резкого урчания в животе. Многократная рвота при кишечной непроходимости с течением времени приобретает каловый характер, чего никогда не бывает при панкреатите. Если в момент болевого приступа больной чрезвычайно беспокоен, стонет, меняет своё положение, то в интервалах между очередными волнами схваткообразной боли наступает картина ложного благополучия: больной спокоен, живот мягкий, часто совершенно безболезненный. Перкуссией живота устанавливают зону высокого тимпанита над раздутой кишечной петлёй (симптом Вааля), а скопление в кишках жидкости при одновременном наличии газа проявляется симптомом “шума плеска”. Труднее дифференцировать панкреатит при узлообразовании и завороте тонкой кишки, так как при них, как и при панкреатите, нередко вначале наблюдается шоковое состояние с акроцианозом и могут отсутствовать схваткообразные боли. Заболевания с синдромом острого желудочно-кишечного кровотечения могут напоминать по симптоматике только те случаи острого панкреатита, которые протекают с явлениями коллапса и обморока (бледность кожных покровов, тахикардия, резкое снижение артериального давления, потеря сознания). Однако, при всех заболеваниях, вызывающих острое желудочнокишечное кровотечение, не наблюдаются очень интенсивные боли, которые так характерны при остром панкреатите. Очень трудно дифференцировать острый панкреатит и заболевания, протекающие острым абдоминальным ишемическим синдромом. При них, как и при панкреатите, больные испытывают очень сильные боли в животе, страдают от многократной рвоты, метеоризма, в первые часы не выявляется симптом Щёткина-Блюмберга. [14, с.24-29]. 20 1.6 Лечение острого панкреатита В лечении острого панкреатита с самого начала преобладал оперативный метод, предложенный немецким хирургом K o r b e в 1894 г. Однако высокая летальность (90- 10 0 %) даже в то время заставила сдержанно относиться к этому методу. На 5-м Всероссийском съезде хирургов академик В.С. Савельев (1978) подчеркнул, что в настоящее время общепризнан преимущественно консервативный метод лечения острого панкреатита. Однако лечебная тактика диктуется главным образом формой заболевания. Если при интерстициальном и некротическом панкреатите решающее значение имеет своевременное проведение консервативной терапии и, в меньшей степени, операции, а при инфильтративнонекротическом - только консервативное лечение, то гнойно-некротическая форма требует обязательного оперативного вмешательства. • Комплексное консервативное лечение острого панкреатита. Учитывая первичную асептичность процесса при остром панкреатите в начальный период заболевания, принято активное терапевтическое лечение, направленное на купирование процессов в самой поджелудочной железе, предупреждение и лечение синдрома панкреатогенной токсемии, профилактику гнойно-септических осложнений. Наиболее часто применяемым методом лечения в этот период считается антиферментная терапия. Помимо ингибиторов протеиназ используются цитостатические препараты, угнетающие синтез белка и, в частности, внутриклеточное образование ферментов (5-фторурацил). Сходным механизмом действия обладает панкреатическая рибонуклеаза, которая, разрушая м-РНК, вызывает обратимое нарушение биосинтеза белка в поджелудочной железе. Наиболее частой причиной гибели больных острым панкреатитом в первые дни заболевания является эндогенная интоксикация, сопровождающаяся развитием циркуляторного гиповолемического шока, отека головного мозга, острой почечной недостаточностью. В связи с этим целесообразно для детоксикации организма проводить гемо-, лимфо- или плазмосорбцию. Перспективным методом экстракорпоральной детоксикации является способ избирательного удаления протеолитических фементов. Для этой цели предложен и апробирован плазмосорбентпротеиназ, иммобилизованный на сефарозе КСИ (КСИ-сефароза). КСИ обладает уникальной ферментной специфичностью. Он ингибирует активность панкреатических трипсина, химотрипсина, эластазы, а также внутриклеточных протеиназ - эластазы. 21 При этом КСИ не тормозит активность важнейших протеиназ плазмы крови: тромбина, плазмина, калликреина. Благодаря применению данной методики летальность снизилась и составила 20,7% у больных с острым деструктивным панкреатитом. Рассматривая проблемы консервативного лечения острого панкреатита, нельзя не остановиться на применении соматостатинаи его аналогов, появление которых оказало хороший эффект как на течение самого заболевания, так и на его исход. Эффективность купирования острого панкреатита с помощью этих препаратов достаточно изучена. Они достоверно снижают панкреатическую секрецию, необходимость аналгезирующей терапии, частоту осложнений и летальность. Кроме того, инфузиясоматостатина улучшает почечную функцию путем увеличения индекса клубочковой фильтрации и повышения почечного кровотока. Это позволяет значительно уменьшить частоту и выраженность нарушений почечной функции при деструктивных формах острого панкреатита. Положительные характеристики применения соматостатина подтверждены эффективностью лечения более 100 пациентов в нашей клинике. Исследования показали, что данный препарат показан и необходим при остром панкреатите, не вызывает выраженных побочных эффектов, сокращает сроки госпитализации. В заключение необходимо подчеркнуть, что терапия должна подбираться строго индивидуально в зависимости от патогенетических факторов той или иной стадии различных форм деструктивного панкреатита. [9, с.23-24]. • Хирургическая тактика и методика хирургических вмешательств при остром панкреатите. Рассматривая хирургические методы лечения острого панкреатита, прежде всего необходимо остановиться на лапароскопии. (Приложение 4) Этот метод позволяет с достаточно высокой точностью поставить правильный диагноз, верифицировать формы панкреонекроза и выявить перитонит. Применение лапароскопии позволяет избежать необоснованных лапаротомий, обеспечить в ряде случаев адекватное дренирование и эффективное лечение, а в других случаях обосновать показания к лапаротомии. Тактика хирургического вмешательства определяется в первую очередь глубиной анатомических изменений в самой поджелудочной железе. Во время операции по поводу острого деструктивного панкреатита хирург должен решать проблему выбора рациональной хирургической тактики. Как известно, в настоящее время используются два основных направления. Это, во-первых, установка дренажей и проведение 22 перитонеальноголаважа-диализа, что позволяет удалять токсичные и вазоактивные вещества. Во-вторых, резекция (обычно дистальных отделов) поджелудочной железы, что предупреждает возможную последующую аррозию сосудов и кровотечение, а также образование абсцессов. Отдельно необходимо упомянуть операцию Лоусона, так называемую операцию "множественной стомы", заключающуюся в наложении гастростомы и холецистомы, дренировании сальникова отверстия и области поджелудочной железы. При этом возможно контролировать отток ферментонасыщенного отделяемого, выполнять декомпрессию внепеченочных желчных протоков, производить энтеральное питание больного. Каждый из вышеуказанных типов операций имеет определенные недостатки. Так, при резекции поджелудочной железы у значительного числа больных в послеоперационном периоде развивается экзо- и эндокринная недостаточность, что связано иногда со значительным поражением поджелудочной железы, а иногда с невозможностью во время операции (даже при использовании интраоперационного УЗИ поджелудочной железы) определить объем поражения, в результате чего удаляется и неизмененная ткань железы. Подобные операции на практике не всегда устраняют вероятность развития гнойных осложнений. В связи с этим иногда возникает необходимость в повторных операциях, что увеличивает послеоперационную летальность. При первом типе операционной тактики часто отмечается улучшение состояния пациента в течение первых 10 дней после начала лечения. Однако не исключено в дальнейшем развитие осложнений. К тому же диализ возможно проводить лишь в первые 48 часов после установки дренажей, так как после они перестают функционировать. Смерть больных при данной патологии, как правило, наступает от тяжелых септических осложнений и дыхательной недостаточности. Операция Лоусона не должна проводиться в условиях панкреатогенного перитонита. Самой главной и нерешенной проблемой при всех вышеперечисленных типах операций является очень частая необходимость релапаротомий из-за продолжающегося панкреонекроза или в связи с развитием вторичных осложнений (абсцессов, кровотечений и др.) Для выполнения неоднократных плановых релапаротомий и временного закрытия лапаротомной раны предложено использование "застежек-молний". Однако они имеют недостатки, так как могут вызвать некроз тканей стенки живота, требуют дополнительного вмешательства для удаления их после прекращения патологического процесса в брюшной 23 полости, кроме того они не позволяют в достаточной мере регулировать изменение внутрибрюшного давления. Одним из перспективных способов оперативного лечения острого деструктивного панкреатита является методика динамической оментопанкреатостомии, разработанная на кафедре хирургии УНЦ и нашедшая применение в лечебных учреждениях России и странах СНГ. Данную операцию производят в такой последовательности. После верхней срединной (возможно выполнение поперечной) лапаротомии рассекают желудочно-толстокишечную связку на всем протяжении и капсулу ПЖ, после чего производят ревизию железы (при подозрении на поражение головки выполняют мобилизацию двенадцатиперстной кишки по Кохеру). При наличии деструктивного панкреатита или его осложнений осуществляют абдоминизацию железы. Затем фиксируют аппарат для сближения краев раны на переднюю брюшную стенку. Через контраппертуры в боковых фланках живота, к области ПЖ (над и под ней) устанавливают два силиконовых дренажа друг против друга для проведения проточного лаважа. Далее осуществляют фиксацию краев желудочно-толстокишечной связки к париетальной брюшине краев лапаротомной раны. Следующим этапом операции является наложение провизорных швов на апоневроз края лапаротомной раны на протяжении всего отверстия "сумки" без фиксации. Операцию завершают сведением вертикальных пластин аппарата с помощью имеющихся винтов. При стихании воспалительного процесса на фоне консервативного или (и) оперативного лечения и отсутствии показаний к раскрытию лапаростомы затягивают провизорные швы и полностью стягивают вертикальные пластины аппарата, наложенного на переднюю брюшную стенку, а в дальнейшем при заживлении снимают его и провизорные швы. Летальность при использовании данной методики в нашей клинике составила 42,85%. Таким образом, использование предлагаемого способа хирургического лечения острого деструктивного панкреатита обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества: 1.Возможность периодической ревизии ПЖ без выполнения релапаротомии. 2.Возможность избежать вторичного нагноения области ПЖ из-за дополнительного введения перевязочного материала. 3.Отграничение патологического процесса от свободной брюшной полости. 4.Контроль адекватности и эффективности консервативного и оперативного лечения. Возможность в зависимости от течения заболевания более 24 рационально комбинировать активную, агрессивную хирургическую тактику с более щадящей, консервативной. 5.Возможность заживления лапаротомной раны линейным рубцом без дополнительных оперативных вмешательств и образования вентральной грыжи. Данный метод позволяет осуществлять адекватный дренаж панкреатического ферментонасыщенного экссудата, гноя при вторичных осложнениях. Использование его способствует отхождению секвестров, быстрой остановке аррозивного кровотечения в случае его развития, при этом не требуется длительной механической ИВЛ, снижается риск развития свищей органов желудочно-кишечного тракта при повторных ревизиях брюшной полости. Таким образом, использование необходимых диагностических тестов и прогностических признаков позволяет избрать правильную лечебную тактику, включая проведение своевременных и адекватных хирургических вмешательств. Применение современных методик экстракорпоральной детоксикации и оригинальной хирургической операции позволяет улучшить результаты лечения больных с острым деструктивным панкреатитом. [17, с.240-243]. 1.7 Современные подходы в уходе за пациентом при остром панкреатите. В медучреждениях работа построена по определённой схеме и правилам. Для ухода за больными привлекается медицинский персонал различного уровня и квалификации. Главными и незаменимыми ассистентами врача являются медсёстры (медбратья). Для того чтобы правильно организовать сестринский уход за пациентом с острым панкреатитом, медицинская сестра должна сначала выявить все нарушенные потребности и проблемы. Это даст возможность правильно составить план сестринского ухода. Сначала нужно конкретизировать жалобы, которые касаются болевого и диспепсического синдромов. Медицинская сестра должна наблюдать за пациентом, обращая внимание не только на его жалобы и на физическую боль, но и на психологическое состояние пациента. При необходимости оказать помощь и в одном и в другом случае. Должна помочь пациенту в самоуходе, контролировать выполнение пациентом всех гигиенических и лечебных процедур, если пациенту состояние не позволяет проводить это 25 самостоятельно, либо оказать помощь в выполнении, либо провести самостоятельно все манипуляции по личной гигиене тяжелобольного пациента. Совокупность методов организации работы медицинской сестры (или медбрата) в лечебном учреждении представляют сестринский процесс, целью которого становится создание условий для эффективного лечения и скорейшего выздоровления пациента. Грамотно выстроенная система оказания помощи обеспечит быстрое выздоровление, а постоянное наблюдение медработника не упустит возможные изменения самочувствия больного. Сестринское вмешательство при остром панкреатите включает в себя: - организацию режима больного - обеспечение необходимого питания и потребления жидкости; - наблюдение за общим состоянием больного и отдельными параметрами: температурой, пульсом, дыханием и т.д.; - поддержание чистоты и комфортного микроклимата в помещении; - проведение необходимых медицинских манипуляций и прием лекарственных препаратов. [18, с.31-34]. Помимо наблюдения за самочувствием пациента нужно следить за помещением, в котором находится больной. Больничная палата стационара (или комната, если пациент лечится в домашних условиях) нуждается в регулярном проветривании. Также помещение должно быть оснащено современным оборудованием таким как: - Наличие функциональных кроватей. -Наличие противопролежневых матрацев. Постельное и нательное белье пациента регулярно меняется. Как можно чаще проводится влажная уборка, предотвращающая скопление пыли. Если уборка проводится с помощью дезинфицирующих средств, следует выбирать щадящие составы, не имеющие резкого запаха. В обязанности медицинской сестры входит обеспечение гигиены пациента, а также комфортного положения тела (если речь идет о тяжелых случаях). Сестринский уход незаменим для лежачих больных, ведь состояние пациента требует постоянного присутствия помощника. Следует ежедневно обмывать кожный покров теплой водой и проводить гигиенические процедуры после посещения туалета. Протекание панкреатита нередко сопровождается повышением температуры, которую нужно отслеживать для 26 предупреждения лихорадки. Так же заболевание сопровождается рвотой, поэтому необходимо при рвоте быть рядом с пациентом чтобы избежать аспирации рвотными массами. Грамотная организация питания может улучшить состояние больного: для этого необходимо придерживаться принципа «часто, но понемногу». Небольшие порции с интервалом в 2-3 часа не станут большой нагрузкой для ослабленной пищеварительной системы, но помогут ускорить обмен веществ. В рацион входит: - отварное куриное филе или рыба; - Слизистые супы из различных круп на воде или не крепком овощном отваре, суп крем из вываренного мяса - овощи; - молочная продукция. Обязательное условия режима – необходимо обеспечить покой больному с острым панкреатитом. Полноценное и сбалансированное питание помогает организму восстанавливать силы и бороться с заболеванием. На этапе выздоровления режиму питания и питья также уделяется большое внимание, чтобы избежать осложнений и других негативных последствий. 1.8 Профилактика острого панкреатита Существует первичная профилактика панкреатита и вторичная. Первичные меры нацелены на предотвращение начального возникновения воспалительного процесса. Предупреждение болезни основывается на устранении первопричин, формирующих патологию. Вторичные меры профилактики направлены на недопущение рецидивов и осложнений уже развивающегося панкреатита. Первичная профилактика Прогноз острого панкреатита редко звучит благополучно и включает опасные осложнения, требуется с ранних лет соблюдать следующие правила: Не курить! Никотин раздражает слизистые органов пищеварения и стимулирует обильное выделение секрета. Дым, содержащий канцерогены, вызывает разрушение железистых клеток. Ограничить употребление алкогольных напитков. Этанол повреждающим образом действует на работу клеток органа, приводя к образованию камней и отечности. 27 Избегать нервных перенапряжений, отдыхать в правильном режиме, устраивать пешие прогулки, заниматься видами спорта. Не запускать патологию в близкорасположенных органах: печени, железах эндокринной системы, желудка и кишечника (в особенности, двенадцатиперстный отдел). Стараться не принимать лекарства, влияющие на деятельность поджелудочной железы, к примеру, Аспирин. Следить за питанием – ограничивать потребление жира и сахара, жареной, соленой пищи; остерегаться продуктов с красителями, канцерогенами, ароматическими добавками; снизить потребление сахара. Выпивать достаточное количество жидкости в день. Принимать ферментные препараты для подстраховки. (Панкреатин, Креон и др.) [6, c.136] Вторичная профилактика Предупреждают формирование хронического панкреатита, начиная лечением первичного появления болезни. Курс назначенного лечения выполняется до конца. Строгое следование рекомендациям лечащего врача обеспечит излечение и предотвратит переход из острой формы в хроническую. Профилактика хронического панкреатита осуществляется исключительно вторичными мерами, ведь болезнь уже установлена. Избежать рецидивов получится, соблюдая правила: Полное исключение алкоголя; Снижение жирности еды; Щадящая обработка пищи; Защита организма от вирусных инфекций; Лечение внутренних органов, взаимодействующих с железой; Приём профилактических лекарственных средств. Даже минимальное количество спиртного способно вызвать острый панкреатит, с неблагоприятным прогнозом. На обработку этанола поврежденный орган затрачивает множество ферментов, заставляя железу работать с непомерной нагрузкой. В отдельных случаях доктор назначает приём минеральных вод с профилактической очищающей целью. Перестаньте принимать коллоидные препараты и солевые растворы, блокирующие выработку ферментов. 28 Обнаружение панкреатита вовремя дает возможность дифференцировать особенную патологию органов в брюшной полости, клинические симптомы часто индивидуальны. Эзофагогастродуоденоскопия у больных острым панкреатитом позволяет оценить состояние слизистых оболочек пищевода, желудка и начального отдела тонкой кишки. Это помогает осуществить дифференциальную диагностику панкреатита с язвенной болезнью желудка, расширением вен пищевода, дивертикулита, полипов и т. д. Диетическое питание на годы обеспечит профилактику панкреатита, позволяя органам функционировать стабильно, без перебоев. Блюда при панкреатите готовят на пару, тушат либо отваривают. Питание происходит малыми порциями, часто, пять или шесть раз в день. Рекомендуется избегать вредной пищи, сюда относят: свиное сало, дичь, грибы, алкоголь, кофе, аджику, прочие острые и соленые специи. Жареная, с излишком подсолнечного масла еда недопустима. Потреблять майонез, кетчупы, газированные напитки, сладости, колбасы и растительные жиры предписано в ограниченных дозах. Полезным для здоровья станет употребление в пищу овощей, приготовленных на пару, вареного белого мяса. К предупреждающим мерам относится лечение болезней, отражающихся на функции поджелудочной. Это особенным образом касается хронического воспаления желчного пузыря. Иногда оперативное лечение холецистита полностью исправляет ситуацию с хроническим панкреатитом. Следить за состоянием двенадцатиперстной кишки (ДПК) и желудка крайне важно. Среди не инвазивных методов обследования описаны: УЗИ, рентгенологическое и ангиографическое обследование, магниторезонансная и компьютерная томография. К инструментальным методам обследования относят гастроскопию и лапароскопию, показывающих диагностическое значение. Таким образом, следуя несложным правилам, получится заблаговременно обезопаситься от факторов развития панкреатита, предотвратить вероятные осложнения. [15,c.683-685]. 1.9 Диспансерное наблюдения Каждый человек, страдающий панкреатитом, должен иметь в виду, что после постановки диагноза и выхода из стационара ему полагается активное 29 диспансерное наблюдение, которое по срокам, в зависимости от клинических форм и течения болезни, может быть разным. Диспансерное наблюдение заключается в следующем. Непосредственно после острого периода болезни и выписки из больницы больной приходит на контрольный осмотр к лечащему врачу не менее 1 раза в месяц, если же он проходит курс амбулаторного лечения, то 1 раз в неделю. При обострении панкреатита больной обращается к врачу немедленно. Диспансерное наблюдение за больными, перенесшими острый панкреатит, осуществляют два специалиста — хирург и гастроэнтеролог. При благоприятной динамике и отсутствии обострений в течение пяти лет пациента снимают с диспансерного наблюдения. Таким образом, на основании изученной литературы, можно сделать выводы, что данная информация предоставлена полностью и может применятся медицинскими работниками на практике. 30 2 Практическая часть 2.1 Сестринский процесс при остром панкреатите. Сестринский процесс — это научный метод организации и оказания сестринской помощи, систематический путь определения ситуации, в которой находятся пациент и медсестра, и возникающих в этой ситуации про­блем, в целях выполнения плана ухода, приемлемого для обеих сторон. Сестринский процесс является одним из основных и неотъемлемых понятий современных моделей сестринско­го дела. Понятие о сестринском процессе родилось в США в середине 50-х годов прошлого столетия. В настоящее время сестринский процесс является сердцевиной сестринского образования и создает теоретическую научную базу сестринской помощи в России. Цель сестринского процесса: поддержание и восстановление независимости пациента в удовлетворении основных потребностей организма. Достижение цели сестринского процесса осуществляет­ся с помощью: создания базы информационных данных о пациенте. определения потребностей пациента в сестринском уходе. обозначения приоритетов в сестринском обслуживании, их первоочередности. определения целей и составления плана ухода, мобилизации необходимых ресурсов. реализации плана, то есть оказания сестринской помощи прямо и косвенно. Оценка эффективности процесса ухода за пациентом и достижения цели ухода. Во время прохождения практики на базе ГУЗ «УОКЦСВМП им. Е.М. Чучкалова» в хирургическое отделение поступил пациент 49 лет с предварительным диагнозом: острый панкреатит. Было проведено сестринское обследование пациента. Первый этап сестринского процесса – обследование пациента Субъективно: нарушение движений, сильная боль в глубине живота; боли беспокоят постоянно, иррадиируют в поясничную область. Тошнота, рвота съеденной пищей с примесью желчи, возникшую через 2 часа после еды, рвота многократная, облегчения не приносит, вздутие живота. 31 Объективно: общее состояние больного тяжёлое: вынужденное положение тела, повышенная температура тела, жёлтый налёт на языке, кожные покровы бледные и влажные, артериальное давление повышено180/100, пульс частый 110 уд/мин. Клинический диагноз: острый панкреатит, отечная форма Второй этап сестринского процесса – выявление проблем Настоящие проблемы - острая боль в области эпигастрия и левом подреберье вследствие воспаления поджелудочной железы, тошнота, вследствие интоксикации. Приоритетные проблемы – боль в эпигастральной области и левом подреберье, многократная рвота. Потенциальные проблемы риск развития: острая печеночная недостато чность, легочная недостаточность, присоединение вторичной инфекции (гной ный панкреатит, парапанкреатит, сепсис, свищи поджелудочной железы), перитонит, летальный исход. Третий этап сестринского процесса– планирование ухода. Краткосрочная цель –К концу первой недели будет снято воспаление поджелудочной железы, в дальнейшем устранение боли в эпигастральной области. Долгосрочная цель – к моменту выписки состояние пациента улучшится. Выполнять назначения врача, с соблюдением правил асептики и антисептики. Помогать пациенту разобраться с режимом приема лекарственных препаратов. Следить за своевременной сдачей анализов. В первые дни обеспечить строгий постельный режим, абсолютный голод до полного прекращения болей. Проводить профилактику пролежней. Осуществлять контроль за состоянием пациента - температуры тела, А/Д, пульса, ЧДД. Обеспечить уход при рвоте. Не допустить обезвоживания организма. Проследить за строгим соблюдением установленных сроков приема пищи. Побеседовать с пациентом о значении соблюдения диетического питания. (Приложение 7) Объяснить родственникам о необходимости приносить передачи в соответствии с назначенной диетой. 32 Профилактика осложнений. Четвертый этап сестринского процесса – реализация плана Были выполнены назначения врача. Был разъяснён режим приёма лекарственных препаратов. Осуществлялся контроль за своевременной сдачей анализов. Анализ крови на альфа-амилазу — исследование для определения функции поджелудочной железы и диагностики ее заболеваний. В норме в крови анализ на альфа-амилазу выявляет25 – 125 Ед/л; количества фермента. Общий клинический анализ крови — проводят с целью обнаружить признаки воспаления (количество лейкоцитов – норма4-9 кл/л), эритроцитовнорма 4,3—5,5кл/л, тромбоцитов-норма 150—400кл/л, гемоглобин – норма 120-140 г/л, СОЭ – норма до 8 мм /ч) Биохимический анализ крови — выявление повышенного уровня ферментов (амилазы- норма 25 – 125 Ед/л, липазы – норма 0–190 Ед/л трипсина – норма 5,3 мг/л подтвердит наличие заболевания.) Анализ мочи — обнаружение амилазы в моче также свидетельствует о панкреатите. В первые дни был обеспечен строгий постельный режим. Контроль питьевого режима и соблюдение полного голода в первые 2-3 дня до полного прекращения болей. Осуществлялось введение обезболивающих и спазмолитических препаратов: 2мл-25мг раствор Баралгин в/венно-капельно с 200мл 0.9 % раствором Натрия Хлорида. Но-Шпа в/м Была проведена антибактериальная терапия Цефтриаксон 2г 3 раза в сутки с 200 мл 0.9% раствором Натрия Хлорида Для поддержания нормально микрофлоры кишечника, пациенту был назначен пробиотик Линекс по 2 капсулы, 3 раза в день. Был осуществлён контроль за температурой тела, А/Д, пульсом, ЧДД. Осуществлялась помощь пациенту при рвоте (была приготовлена ёмкость для рвотных масс, приготовлен стакан с водой для туалета полости рта, было обеспечено удобное положение во время приступа рвоты чтобы избежать аспирации рвотными массами.) 33 По назначению врача было введено противорвотное средство - Церукал 2 мл (10 мг) в/м. Осуществлялся контроль за количеством потребляемой жидкости для избежания обезвоживания. Была проведена профилактика пролежней (осуществлялся постоянный контроль за положением пациента, контроль за состоянием нательного и пастельного белья, каждые 2 часа менялось положение пациента, осуществлялся уход за местами возможного образования пролежней, в соответствующих местах проводилось обмывание кожных покровов тёплой водой с мылом, затем обрабатывались 10 % раствором камфорного спирта, протирая кожу, осуществлялись лёгкие массажные движения.) Осуществлялось регулярное проветривание палаты. Осуществлялся контроль за физиологическими отправлениями пациента. После прекращения болей, был установлен 5ти разовый прием пищи соответственно назначенной диете (диета № 5 с резко сниженным количеством белка, жиров и углеводов. Была ограничена пища, содержащая грубую клетчатку, эфирные масла, специи, крепкие бульоны, жареную пищу. Была рекомендована теплая пища, приготовленная на пару, запеченная, протертая. Была исключена очень горячая и очень холодная пища.) После приёма пищи пациенту были назначены пищеварительные ферментные препараты. Осуществлялось строгое соблюдение установленных сроков приема пищи. Проводилась беседа с пациентом о значении соблюдения диетического питания. Была проведена беседа с родственниками о необходимости приносить передачи в соответствии с назначенной диетой. Для предотвращения возникновения внутрибольничной инфекции, при выполнении манипуляций, были соблюдены все правила асептики и антисептики. Для профилактики возникновения осложнений, был проведён комплекс ЛФК, массаж, дыхательная гимнастика. (Приложение 8) Пятый этап сестринского процесса – оценка ухода за пациентом. Оценка: В процессе лечения пациент был обучен основным принципам диетотерапии, что является основным в лечение острого панкреатита. В ходе работы с пациентом, было выявлено, что у него недостаточно знаний о заболевании и его профилактики, правильном питании при данном заболевании. Исходя из этого было принято решение изготовить памятки и буклеты, были проведены беседы об осложнениях, факторах риска, что 34 способствовало повышению уровня информированности о данном заболевание. Пациент был мотивирован на ведение здорового образа жизни и соблюдения диеты. 35 Министерство образования и науки Ульяновской области областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Карсунский медицинский техникум имени В.В. Тихомирова» Карта сестринского процесса ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах ____________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. пациента, возраст) Клинический диагноз: ______________________________________________ __________________________________________________________________ Основное заболевание: ______________________________________________ Осложнения: ______________________________________________________ __________________________________________________________________ Сопутствующие заболевания: ________________________________________ __________________________________________________________________ Куратор: студент/студентка _____ курса _______ группы Специальность: ____________________________________________________ __________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество студента) время курации: с « ___ « ______20____ г. По « ___ « ______ 20____ г. Р.п. Карсун, 2019 г. 36 СУБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ Дата и время поступления ______________________________________________________ Дата и время выписки _________________________________________________________ Ф.И.О._______________________________________________________________________ Пол ________________________ Возраст _________________________________________ Постоянное место жительства ___________________________________________________ Адрес родственников и № телефона ______________________________________________ Образование _________________________________________________________________ Место работы, профессия или должность _________________________________________ Врачебный диагноз: основное заболевание ____________________________________________________ осложнения ____________________________________________________________ сопутствующие заболевания ______________________________________________ ЖАЛОБЫ в настоящее время ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА *Кашель: есть/нет; сухой или с мокротой; время появления кашля: утро, вечер, ночь; постоянный или периодами; * Мокрота: количество – до 50 мл, 50 – 100 мл, более 100 мл; откашливается: - легко, - с трудом, - в каком положении отходит лучше ________________________________________ характер и цвет мокроты: слизистая, гнойная, «ржавая», вязкая, густая, жидкая, стекловидная, пенистая розовая; запах мокроты: естъ/нет. *Кровохарканье: есть/нет; прожилки или чистая кровь; цвет крови (алая или темная); частота: несколько раз в день, ежедневно, несколько раз в неделю; *Боли в груди или спине: есть/нет; характер боли: тупая, острая, ноющая, колющая, другая ______________________; локализация____________________________________________________________; связь: с дыханием, физическим напряжением, кашлем, изменением положения тела; иррадиация боли (указать куда)____________________________________________ * Одышка: есть/нет; постоянная, в покое, при физическом напряжении, ходьбе, в зависимости от положения тела в постели, при разговоре характер одышки — инспираторная, экспираторная, смешанная; 37 СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ *Боли в области сердца: есть/нет; постоянные или приступами; характер: ноющие, колющие, сжимающие, тупые, давящие, другие ______________ продолжительность-до 5 мин., 5-15 мин, более 15 минут; возникает: при физическом напряжении, волнении, во время сна, в покое, при приеме пищи, при смене температуры окружающей среды; * Отёки: есть/нет; локализация ____________________________________________________________ время их появления (к вечеру, утром). СИСТЕМА ПИЩЕВАРЕНИЯ *Аппетит: хороший, пониженный, повышенный, извращенный, отвращение к пище *Прием пищи (отметить): __________________________________________________ *Жажда: есть/ нет выпивает жидкости за сутки – до 2 литров, 2-3 литра, более 3 литров. *Сухость во рту: есть/ нет. *Отрыжка, есть/ нет воздухом, пищей, желудочным содержимым. *Изжога: есть/ нет; связь с приемом и видом пищи: есть/ нет; что облегчает изжогу (указать) _______________________________________ *Тошнота: есть/ нет, зависимость от приема пищи и ее характера: да/ нет. *Рвота: есть/ нет; *Боли в животе: есть/ нет; обстоятельства возникновения: - до еды, - после еды, - ночные боли, характер боли: острая, тупая, ноющая, в виде приступов или постепенно нарастающая, *Вздутие живота: есть/ нет. *Отхождение газов: есть/ нет. *Стул: регулярный, нерегулярный, самостоятельный, затрудненный, после каких-либо мероприятий (клизмы, слабительные); запоры: есть/нет, сколько дней. поносы: есть/ нет, частота стула в сутки; бывают ли боли при акте дефекации, да/ нет; характер каловых масс (жидкие, водянистые, кашицеобразные, типа рисового отвара); цвет и запах кала _______________________________________________________ примеси: слизь, кровь, гной, остатки не переваренной пищи, глисты, нет; выделение крови (перед дефекацией, во время или в конце её). СИСТЕМА МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ *Боли в поясничной области: есть/нет; характер: тупые, острые, приступообразные; * Мочеиспускание: 38 не нарушено, нарушено (прерывистое, непроизвольное); резь, жжение, боли во время мочеиспускания, (в начале, в конце, во время акта); частота мочеиспускания ночное мочеиспускание: есть/ нет; количество мочи за сутки; до 400 мл, 400-700 мл, до 2 л, более 2 л; цвет мочи: нормальный, темный, цвета «мясных помоев», пива, наличие крови; *Возможность самообслуживания при мочеиспускании (отметить): не нуждается в помощи, частично нуждается в помощи (при использовании катетера); постоянно нуждается в помощи в связи с грубым нарушением тазовых функций НЕРВНАЯ СИСТЕМА *Головная боль: есть/ нет. локализация ____________________________________________________________ характер: острая, тупая, распирающая, сжимающая, другая ____________________ продолжительность ______________________________________________________ сопутствующие симптомы: шум в голове, рвота на высоте головной боли, боли в лице, другие _________________________________________________________________ *Головокружение: есть/ нет; характер: постоянное, периодическое; *Нарушение координации: есть/нет при движении; в положении стоя; при сложных и точных движениях. *Нарушение речи есть/ нет: невнятная речь, невозможность говорить; невозможность понимать сказанное. *Сон: нарушен, не нарушен характер нарушения: — затрудненное засыпание, — поверхностный сон с частыми пробуждениями, — сонливость, — раннее пробуждение, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА *Боли в конечностях: есть/ нет; характер: _______________________________________________________________ продолжительность______________________________________________________ *Боли в суставах: есть/ нет, локализация __________________________________________ *Боли и затруднения при движении в позвоночнике: есть/ нет. *Возможность самообслуживания (отметить): да, нет _______________________________ ЛИХОРАДКА Повышение температуры тела: есть/ нет, указать какая __________________________ в какое время суток (утро, день, ночь) Что снижает температуру______________________________________________________ 39 ИСТОРИЯ ЖИЗНИ *Место рождения _____________________________________________________________ *Где и в каких условиях рос и развивался _________________________________________ *Образование _________________________________________________________________ Трудовой анамнез: когда начал работать _____________________________________________________ длительность рабочего дня и перерыва в работе ______________________________ ночные смены: есть/нет; бывают ли конфликты на работе: да, нет, иногда, профессиональные вредности: работает в помещении/на открытом воздухе. *Территориальный статус: горожанин, житель села, мигрант, бомж, эмигрант. *Бытовые условия: жилплощадь: благоустроенная/неблагоустроенная ______ , этаж _____ , кв. м _____ , количество проживающих на ней лиц ________ . *Численность семьи_____, обеспеченность: ниже прожиточного минимума, на уровне прожиточного минимума, средний доход, высокий. *наличие в семье других членов, требующих внимания, заботы (дети, инвалиды, хронические больные): есть/нет. ______________________________________________ *Занятия физкультурой и спортом: да/нет, *Привычные интоксикации (вредные привычки): курение: да/нет – с какого возраста ___________, – количество папирос (сигарет) в сутки _________, – курение натощак _______, после еды _______, ночью ____. алкоголь: не употребляет, употребляет в меру, злоупотребляет. – с какого возраста_______, как часто ___________, в каком количестве _________, – переносимость ________________________________________________________ прочие вредные привычки ________________________________________________ *Перенесенные ранее заболевания травмы ________________________________________ – операции _____________________________________________________________ – осложнения ___________________________________________________________ *Семейное положение: – холост/не замужем, – разведен(а), – вдовец (вдова), – женат/замужем * Болезни ближайших родственников (наследственность): ___________________________ * Переливалась ли ранее кровь или кровезаменители _______________________________ и были ли реакции на переливание _______________________________________________ *Религиозный статус: христианин, буддист, мусульманин, неверующий. ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ * Оценка состояния: удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое; * Оценка сознания: ясное, оглушенное, сопор, кома; ориентирован – дезориентирован; * Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное; * Рост__________ Вес_________ 40 * Тип конституции: нормостенический, астенический, гиперстенический. КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ, ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА, ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА * Состояние кожи: • цвет: розовые, синюшные, бледные, красные, мраморные, другие_______________ • тургор; нормальный, снижен; • влажность: нормальная, повышенная, сниженная; • сыпь___________________________________________________________________ • пролежни (их описание)__________________________________________________ * Видимые слизистые: цвет: розовые, бледные, красные, бордовые, синюшные; влажность: сухие, влажные; сыпь __________________________________________________________________ ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА * Дыхание через нос: свободное, затруднено. * ЧДД _____ в мин. * Характер одышки: экспираторная, инспираторная, смешанная. * Характер дыхания: глубокое, поверхностное, ритмичное, патологическое. * Окружность грудной клетки: В покое ____ см; на вдохе _____ см; на выдохе ____ см; СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА * Пульс: Частота: _____________ в мин. Ритмичный – аритмичный; Наполнение: хорошее, слабое; * Артериальное давление на обеих руках: правой _______ мм.рт.ст.; левой ______ мм.рт.ст. ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННО-ВАЖНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: 1. ДЫШАТЬ. 2. ЕСТЬ. 3. ПИТЬ. 4. ВЫДЕЛЯТЬ. 5. СПАТЬ, ОТДЫХАТЬ. 6. БЫТЬ ЧИСТЫМ. 7. ОДЕВАТЬСЯ, РАЗДЕВАТЬСЯ. 8. ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ. 9. ДВИГАТЬСЯ. 10. ОБЩАТЬСЯ. 11. ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ, или БЫТЬ ЗДОРОВЫМ. 12. ИЗБЕГАТЬ ОПАСНОСТИ. 13. ИМЕТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ. 14. ИГРАТЬ, УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ. 41 Потребности Нарушение потребности по данным обследования Субъективного объективного Дышать — одышка — кашель — боль в грудной клетке Есть, пить — нарушение аппетита — отрыжка — тошнота — рвота — боли в животе — злоупотребление алкоголем — отсутствие зубов, — кариозные — зубы — жажда — сухость во рту — понос — запор — вздутие живота — нарушение мочеиспускания и — мочеобразования — отсутствие мочи — малое количество мочи — увеличенное количество мочи — частое болезненное мочеиспускание — отеки — бессонница — нарушение сна: прерывистый сон сонливость — засыпание под утро — кожный зуд — боль и жжение в области естественных складок Выделять Спать Быть чистым Одеваться, раздеваться — невозможно самостоятельно раздеться или одеться — боль при движении — паралич конечностей — резкая слабость — психические расстройства 42 — цианоз (синюшность) — затруднение дыхания через нос — изменение частоты, ритма или глубины дыхания — лихорадка — запах изо рта — наличие кариозных зубов — рвота во время обследования — сухость кожи и слизистых — отёки явные; — отёки скрытые; — изменение характера стула; — сухость кожи, — снижение упругости и эластичности кожи, — окраска кожи; — изменение количества мочи; визуальное изменение мочи. — выражение лица (усталость, утомленность, потухший взгляд, бедная мимика) — зевота — изменение кожи в области естественных складок — гиперемия — нарушение целостности — сыпь на коже, расчесы — неприятный запах — неприятный запах изо рта — грязное белье — неухоженные ногти — сальные волосы — пациент не может самостоятельно одеться или раздеться — одежда пациента: - не соответствует размеру (мала или велика), что затрудняет движение; - одежда не соответствует сезону (отсутствие теплой зимней одежды) Поддерживать температуру тела — озноб — потливость — чувство жара — головная боль — ломота в теле, суставах — сухость во рту Двигаться — невозможность или ограничение двигательной активности в связи с: - болью - слабостью - отсутствием конечности - наличием параличей - расстройством психической деятельности. Общаться — желание или нежелание пациента — общаться с окружающим миром: — родственники — медперсонал — соседи по палате — средства массовой информации — книги медсестра определяет, какие потребности пациент может удовлетворять самостоятельно, а в удовлетворении каких потребностей ему нужна помощь и в каком объёме Поддерживать состояние или быть здоровым Избегать опасности — гиперемия лица — появление «гусиной кожи» — горячая на ощупь кожа — сухость кожи и слизистых — трещины на губах — изменение температуры тела — учащение пульса и ЧДД — влажная кожа — отклонение в температурном режиме — помещений — болезненность при движении — изменения в области суставов, — гиперемия — местное повышение температуры — пассивное положение в кровати — отсутствие конечности — нарушение слуха — нарушение зрения — нарушение движения — нарушение интеллекта — расстройство сознания медсестра постоянно наблюдает за состоянием пациента и при его ухудшении вызовет врача и окажет до его прихода неотложную доврачебную помощь. — наличие в образе жизни пациента факторов риска и отношение его к ним, — степень приспособления пациента к условиям жизни с факторами риска; — знает ли пациент, как эти факторы влияют на его здоровье; — есть ли у него желание к оздоровлению своего образа жизни. — медсестра в беседе с пациентом о состоянии его здоровья, обращает внимание на чувство страха, напряжение и опасения за свое здоровье. — медсестра выясняет, ощущает ли пациент поддержку семьи в своем состоянии. 43 Иметь жизненные ценности Играть, учиться, работать — Медсестра в беседе с пациентом выявляет его жизненные ценности и их влияние на здоровье. — Вам предлагается минимум вопросов, которые медсестра должна выяснить, общаясь с пациентом: — Что представляет собой пациент, его психическое и физическое здоровье? — Что он имеет (социально-производственный, социально-бытовой, семейный статус)? — Что человек говорит о себе, своем здоровье, в частности? — Что человек делает в плане сохранения или укрепления здоровья (или наоборот, его ухудшения)? Причем выяснить есть ли расхождения слов с делом. — Что пациент дает людям, насколько он ценен для семьи, общества? — Что человек берет от общества, в чем нуждается? — К чему человек стремится, удовлетворен ли он жизнью вообще, собой, окружающими его людьми?______________________________ — Медсестре необходимо в беседе с пациентом определить, насколько выражена эта потребность у пациента: — Как он относится к своей работе, какое место в его жизни она занимает, — Есть ли у него стремление к самообразованию, учебе, — Какую социальную роль в жизни он играет. — Как он проводит свое свободное время, чем увлекается. 44 Сестринский дневник наблюдения Ф.И.О. пациента: ________________________________________________________________ Возраст: _______________________________________________________________________ Осмотр на педикулез, скабиес (да, нет): ___________ дата _____________________________ Группа крови, Rh-принадлежность: ________________________________________________ Дата и время поступления ________________________________________________________ Диагноз врачебный ______________________________________________________________ № п/п Данные наблюдений 1. 2. Стол Сознание: а) ясное б) спутанное в) без сознания Положение больного: а) активное б) пассивное в) вынужденное Артериальное давление Пульс: а) наполнение б) напряжение в) частота г) ритм Цвет кожных покровов: а) нормальный б) бледный в) гиперемированный г) цианоз д) другой Состояние кожи: 3. 4. 5. 6. 7. Физиологическая норма Дата (дни наблюдений) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. а) влажная б) сухая в) наличие сыпи, опрелости г) пролежни Тургор кожи: а) нормальный б) снижен Температура Частота дыхательных движений Тип дыхания: а) брюшной б) грудной в) смешанный г) свободное ч/з нос д) свободное ч/з рот Наличие одышки: а) инспираторная б) экспираторная в) смешанная Язык: а) сухой б) влажный в) наличие налета Тошнота (да, нет) Рвота: а) обильная б) однократная в) отсутствует Вздутие живота (да, нет) Перистальтика: а) вялая б) активная в) отсутствует Стул: а) оформленный 45 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. б) жидкий в) отсутствует Отеки (да, нет) Локализация отеков: а) лицо б) туловище в) конечности Диурез: а) в норме б) снижен в) повышен Водный баланс: а) выпито б) введено в/в в) выделено (по дренажу) г) выделено (по зонду) д) выделено мочи Приоритетные проблемы пациента Психологическое состояние пациента (самооценка и оценка медсестры) Действия медсестры 46 Наименование препарата, рецепт ОЦЕНКА ПРИНИМАЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Фармацевтическая Возможные Оценка действия на группа. побочные действия Наблюдаемые организм у данного и признаки побочные явления. Основное действие пациента. передозировки на организм 47 Особенности применения. Действия медсестры при передозировке. Заключение Таким образом, диагностика и лечение больных с острым панкреатитом продолжают оставаться сложной и до конца не решенной проблемой. Несмотря на совершенствование различных методов консервативного и хирургического лечения этого тяжелого заболевания, идёт поиск новых, базирующихся на механизме патогенеза, объективных биохимических показателей, способных повысить точность и своевременность диагностики, отразить динамику острого патологического процесса в поджелудочной железе. Разработка таких методов имеет также большое теоретическое значение и, кроме практического использования в клинике, может найти применение в экспериментальной панкреатологии, поможет в расширении современных представлений об остром панкреатите. В практической части работы предоставлен полный уход за пациентом с острым панкреатитом. Были осуществлены все этапы сестринского процесса: на первом этапе была проведена оценка состояния пациента объективное и субъективное обследование, на втором этапе были определены проблемы пациентки, на третьем этапе составлен план ухода за пациентом поставлены цели, на четвертом этапе был осуществлен план ухода за пациентом. На пятом этапе была проведена оценка результатов проведенной работы. В ходе работы показано, что использование всех этапов сестринского процесса, а именно: 1этап: оценка состояния пациента-обследование: 2 этап: определение проблем пациента; 3 этап: планирование предстоящей работы; 4 этап: реализация составного плана (сестринских вмешательств); 5этап: оценка результатов (перечисленных этапов) -позволяет повысить качество сестринской помощи. Изучив «Современные подходы в уходе за пациентом с острым панкреатитом», проанализировав случай из практики, можно сделать заключение, что цель работы достигнута. 48 Список источников и литературы 1. Абдоминальная эндоскопическая хирургия. Общая часть. Учебное пособие. Изд. Дом «Равновесие» 2017г, – С. 78. 2. Антисекреторная терапия в гастроэнтерологии. Дехнич Н.Н., Козлов С.Н. «Гэотар-Медиа» 2014г, - С. 128. 3. Безруков В.Г. Острый панкреатит: этиология, патогенез, клиника, иммунологическая диагностика, лечение. — 2014 г. —С.34—35. 4. Большаков О.П., Семенов Г.М. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Практикум. - СПб. Питер, 2014. – С. 880-883. 5. Буеверов А.О. Медиаторы воспаления и поражение поджелудочной железы — 2015 г. С.15—18. 6. Вельбри С.К. Иммунологическая диагностика заболеваний поджелудочной железы-2017 г. — С. 136. 7. Газизова А.Р. Острый панкреатит (Клинико-биохимическое исследование) 2016 г. — С. 22. 8. Ивашкин В.Т. «Современные проблемы клинической панкреатологии» ВестникРАМН. — 2016. —№4.-С.29—34. 9. Кириенко А.И. «Хирургические болезни» под редакцией Савельева В.С., 2016 г. — С.23—24. 10. Кубышкин В.А. «Дренирующие операции при остром панкреатите.» Хирургия. – 2015г. - № 1. - С. 29. 11.Логинов А.С., Царегородцева Т.М., Зотина М.М. «Иммунная система и болезни органов пищеварения.» —М.: Медицина, 2015 г. — С. 256-263. 12. Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Дозозависимая терапия полиферментными препаратами в энтеросолюбильной оболочке при хроническом билиарнозависимом панкреатите – 2018 г.- №12. - С.35-38. 13. Мидленко В.И. Клинико патогенетическое значение иммунологических сдвигов у больных острым панкреатитом - 2015 г. — С. 20-26. 14. Надинская М.Ю. Методы исследования функции поджелудочной железы //Российкий журнал гастроэнтерологии, колопроктологии, 2014 г №3, С.24-29 15. Практическое руководство по клинической хирургии: Болезни пищеварительного тракта, брюшной стенки и брюшины Н.Н. Иоскевич. Мн. Вышейшая школа 2015 г, - С. 683-685. 16. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи проф. И.И.Джанелидзе «Характерные врачебные ошибки при лечении острого панкреатита» (пособие для врачей). Санкт-Петербург, 2014г, С. 116. 49 17. Скуя Н.А. «Заболевания поджелудочной железы.» — М.: Медицина, 2018. — С. 240-243. 18. Тарасенко В.С., Кубышкин И.А., Смолягин А.И. и др. «Характеристики иммунологических нарушений у пациентов с острым деструктивным панкреатитом» Хирургия. — 2014.—№4.—С.31—34. 19. www.critical.ru/pankreatest. 20. http://med-lib.ru/ 50 ПРИЛОЖЕНИЯ 51 Приложение 1 Статистика 1,80% 1,80% 3,60% 5,50% Острый панкреотит 25,50% Язвенняя болезнь Механическая желтуха 14,60% Острый аппендицит Острый холецистит 18,20% 20% Хронический гастрит ИБС Кистома яичника 52 Приложение 2 53 Приложение 3 Симптом Мондора– появление на лице и туловище пятен фиолетового цвета 54 Приложение 4 Биохимический анализ крови Показатель Норма у мужчин Норма у женщин Общий белок(tp) 60-85 г/л 60-85 г/л Альбумины(albu) 35-50 г/л 35-50 г/л Общий билирубин(tbil) 8,5-20 мкмоль/л 8,5-20 мкмоль/л Прямой билирубин(idbil) 1-20 мкмоль/л 1-20 мкмоль/л Не прямой билирубин(dbil) 1-8 мкмоль/л 1-8 мкмоль/л Аспартатаминотрансфераза(ast) До 37 ед/л До 31 Аланинаминотрансфераза(alt) До 45 ед/л До 35 y-глутаминтрансфераза(ggt) До 55 ед/л До 40 Щелочная фосфатаза(alp) 30-130 ед/л 30-130 ед/л Триглицириды(trig) 0,4-1,8 ммоль/л 0,4-1,8 ммоль/л Холестерин (chol) 3,5-5,5 ммоль/л 3,5-5,5 ммоль/л Липопротеиды ВП (hdl) 1,7-3,5 ммоль/л 1,7-3,5 ммоль/л Фибриноген (fg) 2-4 г/л До 6 г/л при беременности Амилаза (amul) 25-125 ед/л 25-125 ед/л Мочевая кислота (urik acid) 210-420 мкмоль/л 150-350 мкмоль/л Креатинин(crea) 62-120мкмоль/л 55,95мкмоль/л Мочевина(urea) 2,8-7,2ммоль/л 2,8-7,2ммоль/л С-реактивный белок(crp) До 0,5 мг/л До 0,5 мг/л Антистрептолизин О(also) До 200 ед/л До 200 ед/л Глюкоза(glu) 3,8-6,3 ммоль/л 3,8-6,3 ммоль/л 55 Приложение 5 Алгоритм подготовки к проведению УЗИ органов брюшной полости. Цель: диагностическая. Задача: Показания: по назначению врача, заболевания ЖКТ. Противопоказания: нет. I. Подготовка к процедуре: Объяснить пациенту цель исследования и подготовку к нему. Проинформировать пациента о том, что: За 3-4 дня до ультразвука исключить из питания продукты, вызывающие метеоризм: черный хлеб, выпечка, сладости, бобовые, капуста, свежие яблоки и фрукты, газировка, цельное молоко. Исследование проводится натощак (пациент не должен пить и есть в день исследования, а последний прием пищи должен быть накануне не позднее 19 часов). Для устранения газов допускается прием активированного угля или Эсумизан Перед процедурой нельзя жевать резинку, рассасывать конфеты, леденцы и прочее. Запрещается курить - при себе он должен иметь пеленку, полотенце, направление. 56 Приложение 6 Лапароскопия— хирургическая малоинвазивная лечебно-диагностическая процедура. Цель: диагностическая. Задачи: уточнить форму и вид заболевания. Преимущества лапароскопии не остается шрама на передней стенке живота; результаты диагностики более точные; проведение процедуры безболезненно; маленькие кровопотери; количество возможных осложнений намного меньше; послеоперационный период в стационаре сокращается; реабилитационный период после хирургического вмешательства меньше. 57 Приложение 7 Перечень разрешённых и запрещённых продуктов при остром панкреатите. Продукт Хлеб Разрешается Пшеничные сухари не более 50 г Супы Слизистые из различных круп на воде или не крепком овощном отваре, суп – крем из вываренного мяса Мясо, птица Нежирная говядина, курица, индейка, кролик, освобожденные от сухожилий, жира, кожи Нежирные сорта (треска, судак, сазан, окунь и др.) в виде кнелей, суфле Всмятку, омлеты паровые, белковые (не более 1 желтка в день) Творог свежеприготовленный некислый в виде пасты, парового пудинга. Молоко только в блюдах (в суп до 100 г на порцию). Сливки в блюда Картофель, морковь, кабачки, цветная капуста в виде пюре, паровых пудингов. Тыква, свекла ограничиваются Рыба Яйца Молоко, молочные продукты Овощи 58 Запрещается Ржаной и свежий хлеб, изделия из сдобного или слоеного теста Мясные, рыбные бульоны, грибные отвары, молочные супы, гороховый, фасолевый, с пшеном, окрошка, свекольник Жирные и жилистые сорта мяса и птицы (утки, гуси), субпродукты, жареные блюда Жирная рыба, соленая, копченая, жареная, консервы Яйца жареные вкрутую, Молоко цельное, молочные продукты с высокой кислотностью, повышенной жирности и включением сахара, сметана, сыры Белокочанная капуста, чеснок, репа, брюква, редька, щавель, шпинат, лук, редис, огурцы, сладкий перец, сырые, квашеные и маринованные овощи, Крупы Фрукты Напитки Сладкие блюда Жиры грибы, консервы Пшено, крупы перловая, ячневая, кукурузная, бобовые, макароны в цельном виде Рис, гречневая, геркулес, несладкие протертые вязкие каши, пудинги, запеканки из риса, продельной крупы, геркулеса. Ограничиваются манная крупа, лапша, вермишель Яблоки печеные Другие фрукты и ягоды, сырые яблоки Чай некрепкий, минеральная вода, отвар шиповника, отвары из сухих и свежих фруктов полусладкие Кисели, желе, мусс на Другие кондитерские ксилите, сорбите. изделия Фруктовые пюре — детское питание Несоленое сливочное Все другие жиры масло в блюда не более 5 г на 1 порцию 59 Приложение 8 Комплекс ЛФК при остром панкреатите. Цель: профилактическая. Задача: предотвратить возникновения осложнений. Упражнения влияют на самочувствие пациента и работу пораженного органа. Чтобы поддерживать его работоспособность, нужно заниматься лечебной физкультурой. Поскольку сильные нагрузки при таком диагнозе противопоказаны, можно выполнять довольно простые упражнения: Медленная ходьба – данное упражнение выполняется примерно полминуты. Ходьба на носочках – руки нужно разместить за головой. Данное упражнение выполняют 35 секунд. Ходьба с подниманием ног без сгибания коленей – данные движения выполняют 4-5 раз. Вращение локтями – делают вперед и назад, при этом человек должен стоять на месте. Рывки назад руками во время ходьбы, после чего необходимо вытягивать их вверх с прямыми ладонями. Медленная ходьба на месте – выполняется около минуты Аккуратное поднимание выпрямленной ноги кверху – выполняется в положении на спине с руками, приподнятыми вверх. Данное упражнение делают по очереди для каждой конечности. Наклоны согнутыми ногами в разные стороны – данное упражнение тоже выполняется в положении на спине. Отведение прямых ног – выполняется в положении на животе в быстром темпе. Движение нужно делать по очереди каждый ногой 60 Приложение 9 Массаж. Цель: профилактическая. Задачи: улучшение кровоснабжения поджелудочной железы и предупреждение развития застойных явлений и отёка. Поджелудочной железы при помощи специальных упражнений для мышц живота и диафрагмы. Он способствуют улучшению кровоснабжения железы и предупреждают развитие застойных явлений и отека. Доступный и легкий способ избежать обострений панкреатита. Во время выполнения упражнений у пациента не должно быть неприятных ощущений и чувства усталости. Если они возникают, значит, следует уменьшить интенсивность нагрузки и кратность повторений каждого упражнения. Массаж живота выполняется с целью расслабления его внутренних органов с дальнейшим стимулированием эндокринной и экзокринной функций поджелудочной железы. При данной процедуре используются следующие приемы: Технология воздействия Описание Поглаживание Позволяет расслабить переднюю стенку брюшины, подготовить ткани к дальнейшей манипуляции. Растирание Происходит разогрев наружных и внутренних тканей, повышается активность кровотока в них. Нажатие Первое усиленное воздействие на конкретные точки отделов ПЖ (головка, тело, хвост). Нажим соответствует определенным фазам 61 дыхания: так, пациент делает глубокий вдох животом, а потом максимально выдыхает, в момент выдоха массажист производит пальпацию на соответствующую точку брюшной полости. Другими словами, происходит сочетание массажной техники с дыхательной гимнастикой Разминание На этом этапе осуществляется глубокая пальпация ПЖ, с целью улучшения кровообращения в ней Рубление Вибрационное массажное воздействие улучшает отток панкреатического секрета из органа. 62 Приложение 10 Дыхательная гимнастика. Цель: профилактическая. Задача: предупреждение развития осложнений. Сделать сильный вдох, затем – выдох. После этого нужно втянуть живот и на время задержать дыхание. Остановить дыхание на середине вдоха и задержать его на несколько секунд, после чего можно продолжить вдох. Затем снова задержать дыхание и надувать живот на протяжении трех секунд, после чего следующие шесть секунд его нужно втягивать. В завершение живот следует надуть максимально быстро и втянуть его обратно. Теперь можно расслабиться. На выдохе сильно втянуть живот, остановить на несколько секунд дыхание и расслабить мышцы. После этого хорошо надуть живот на вдохе и еще раз втянуть на выдохе. 63 Приложение 11 Техника выполнения внутримышечной инъекции Цель: лечебная. Показания: определяет врач. Оснащение: 1. мыло, индивидуальное полотенце 2. перчатки 3. ампула с лекарственным препаратом 4. пилочка для вскрытия ампулы стерильный лоток лоток для отработанного материала одноразовый шприц объемом 5 — 10 мл ватные шарики в 70 % спирте кожный антисептик (Лизанин, АХД-200 Специаль) накрытый стерильный салфеткой стерильный латок со стерильным пинцетом маска аптечка «Анти - ВИЧ» емкости с дез. растворами (3 % р-ром хлорамина, 5 % р-ром хлорамина) Ветошь Подготовка к манипуляции: 1. Объясните пациенту цель, ход предстоящей манипуляции, получите согласие пациента на выполнение манипуляции. 2. Обработайте руки на гигиеническом уровне. 3. Помогите пациенту занять нужное положение. Техника внутримышечной инъекции: 1. Проверьте срок годности и герметичность упаковки шприца. Вскройте упаковку, соберите шприц и положите его в стерильный латок. 2. Проверьте срок годности, название, физические свойства и дозировку лекарственного препарата. Сверьте с листом назначения. 3. Возьмите стерильным пинцетом 2 ватных шарика со спиртом, обработайте и вскройте ампулу. 4. Наберите в шприц нужное количество препарата, выпустите воздух и положите шприц в стерильный латок. 5. Наденьте перчатки и обработайте шариком в 70% спирте, шарики сбросить в лоток для отработанного материала. 6. Выложить стерильным пинцетом 3 ватных шарика. 64 7. Обработайте центробежно (или по направлению снизу - вверх) первым шариком в спирте большую зону кожных покровов, вторым шариком обработайте непосредственно место пункции, дождитесь пока кожа высохнет от спирта. 8. Шарики сбросьте в лоток для отработанного материала. 9. Ввести иглу в мышцу под углом 90 градусов, оставив 2-3 мм иглы над кожей. 10.Перенести левую руку на поршень и ввести лекарственное вещество. Окончание процедуры. 1. К месту инъекции прижать стерильный шарик и быстро извлечь иглу. 2. Уточните у пациента самочувствие. 3. Попросите пациента сбросить 3 шарик в класс отходов Б и проводите пациента. 4. Использованный инструментарий отправить на обработку. 65