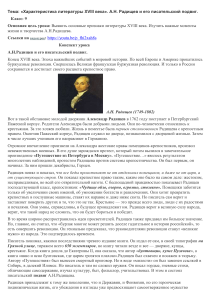

Александр Радищев родился 31 августа 1749 года в селе Верхнее Аблязово Пензенской губернии в богатой дворянской семье. Его отец, Николай Радищев, был хорошо образован: знал латынь, немецкий, французский, польский языки, много читал и к концу жизни собрал обширную библиотеку. Мать будущего писателя — Фекла Аргамакова — происходила из старинного дворянского рода, принадлежавшего к передовой русской интеллигенции. Ее близкий родственник Алексей Аргамаков был первым директором Московского университета, который открылся в 1755 году. Детство Александра Радищева прошло в родовом имении. Семья была большой и дружной — у будущего писателя было десять братьев и сестер. Детям разрешали свободно общаться с крестьянами: они выросли на сказках и песнях крепостных Петра Мамонтова и Прасковьи Клементьевны. Родители Радищева стремились дать сыну хорошее образование, которое не ограничивалось бы уроками крепостных и нанятых учителей. Поэтому уже в 1756 году семилетнего мальчика отправили в Москву — в дом родного дяди Михаила Аргамакова. Здесь был просвещенный салон: гости и хозяева горячо спорили о будущем России, среди приглашенных бывали преподаватели Московского университета. Их же Аргамаковы наняли для занятий с детьми. В 1762 году Радищева приняли в Пажеский корпус. Атмосфера учебного заведения разительно отличалась от привычного свободолюбия дома Аргамаковых: здесь готовили не ученых, а придворных. Обучали в первую очередь этикету и танцам, а не наукам, но многие воспитанники корпуса все равно стремились получать качественные знания. В 1766 году Александр Радищев и еще 11 лучших выпускников Пажеского корпуса были отправлены в центр европейских наук — Лейпцигский университет. Екатерина II решила, что юношам надо дать хорошее образование. Студенты слушали лекции по философии, праву, логике, математике, иностранным языкам, читали и обсуждали труды французских просветителей. В университете преподавали известные ученые. Радищев особенно любил занятия по словесным наукам у философа-моралиста Христиана Геллерта. Здесь будущий писатель увлекся литературой: в 1771 году он начал переводить брошюру «Желания греков — к Европе христианской» Антона Гика. В Лейпциге же Радищев познакомился и подружился с русским философом Федором Ушаковым, который приехал учиться в Германию. Радищева он поразил начитанностью и честностью. Закончить университет Ушаков не смог: во время учебы он заболел и умер. Эта смерть оставила глубокий отпечаток в душе юного Александра Радищева — он сохранил университетские работы Ушакова, записал его наиболее примечательные мысли и в 1789 году опубликовал «Житие Федора Васильевича Ушакова», в котором рассказал о биографии ученого и годах учебы в Лейпциге. В 1771 году Радищев с товарищами по учебе — Алексеем Кутузовым и Андреем Рубановским — вернулся из Германии в Россию, в Петербург. Здесь его, как выпускника Лейпцигского университета, приняли на работу в Сенат с чином титулярного советника. Работа на должности протоколиста была монотонной, и Радищев в 1773 году перешел на службу к генералу Брюсу. Вскоре его назначили военным прокурором — обераудитором. На службе Радищева хвалили за трудолюбие и ответственность. Будущий писатель был вхож в лучшие дома Петербурга, посещал салоны, интересовался русской литературой тех лет. Он познакомился с журналистом и издателем Николаем Новиковым, который выпускал сатирический журнал «Живописец». В нем и вышли первые работы Радищева: перевод книги Мабли «Размышления о греческой истории», сочинение «Офицерские упражнения» и наброски будущего «Путешествия из Петербурга в Москву». Радищев продолжал строить карьеру: дослужился до коллежского советника, получил орден святого Владимира IV степени и в 1790 году возглавил Петербургскую таможню, не оставляя при этом литературной деятельности. Он состоял в кружке Ивана Рахманинова и «Обществе друзей словесных наук». В журнале общества — «Беседующем гражданине» — выходили общественно-политические и философские статьи Радищева. знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев писал почти девять лет: начал в 1780 году, а закончил только в 1788-м. Спустя год он попытался опубликовать произведение. Однако все московские типографы, к которым писатель обращался, отказывали, считая книгу слишком «опасной». В ней Радищев рассуждал о судьбе русского крестьянства и критиковал правительства. Крылатой фразой стал эпиграф «Путешествия» — неточная цитата из «Телемахиды» Василия Тредиаковского об адском страже, псе Цербере: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Многие современники Радищева посчитали, что с «чудищем» Радищев сравнивал крепостное право. Чтобы выпустить книгу, писатель создал собственную типографию — открыл ее в «верхних покоях» своего дома на улице Грязной (ныне Марата) в Петербурге. Здесь, на печатном станке, выкупленном у книгопродавца Ивана Шнора, Радищев напечатал «Путешествие из Петербурга в Москву». Разрешение он получил от петербургского оберполицмейстера Никиты Рылеева, который даже не прочитал рукопись: в те годы был очень популярен жанр сентиментального путешествия, а формально книга соответствовала его канонам. Цензор посмотрел оглавление и решил, что это очередной путеводитель по окрестностям столиц. Книга была отпечатана в последних числах мая 1790 года и к началу лета поступила в книжную лавку Зотова. Позднее, на допросе, Радищев говорил о тираже: «Напечатано было ее не более как шестьсот сорок или пятьдесят экземпляров». Спустя две-три недели после выхода книги о ней уже говорил весь Петербург: произведение читали и перечитывали, передавали из рук в руки и неустанно обсуждали. Все найденные экземпляры по решению полиции были конфискованы и сожжены. Произведение смогли издать в России небольшим тиражом в 100 экземпляров только спустя столетие после написания, в 1888 году. Окончательно запрет на печать был снят только после Первой русской революции 1905–1907 годов. До этого момента книга ходила в списках. Вечером 30 июня 1790 года к Радищеву домой явилась полиция. Его арестовали и отвезли в Петропавловскую крепость. Июль стал для писателя месяцем бесконечных допросов. Вести его дело поручили Степану Шешковскому — начальнику Тайной экспедиции при Сенате, который заведовал политическим сыском и был известен своею жестокостью. В середине июля дело «бунтовщика хуже Пугачева», как его назвала Екатерина II, поступило на суд Петербургской уголовной палаты. Прямо во время заседания зачитывали «доказательства» — цитаты из крамольной книги. 24 июля 1790 года Александру Радищеву был вынесен приговор: смертная казнь. «Путешествие из Петербурга в Москву» обвинители назвали книгой, «наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный и умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвесть в народе негодование противу начальников и начальства и, наконец, оскорбительными, неистовыми изражениями противу сана и власти царской». Больше месяца Радищев мучительно ждал смертной казни, однако исполнение приговора оттягивали. Наконец, в начале сентября ему сообщили: императрица лично заменила смертный приговор десятилетней ссылкой в Сибирь, в Илимский острог. На документе Екатерина II своей рукой написала: «Едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной». Предполагалось, что Радищев отправится в Сибирь сразу после оглашения нового приговора. Сломленный пытками и тяжелыми условиями Петропавловских казематов, он бы, скорее всего, не доехал до Илимского острога. Писателю помог старый друг и покровитель — граф Александр Воронцов, который старался облегчить ему путь в ссылку. Воронцов писал чиновникам губерний, через которые ехал Радищев, и просил их обращаться с политическим преступником мягче, высылал деньги. Кроме того, граф всеми силами пытался добиться смягчения приговора — какое-то время по Петербургу даже ходил слух, что Радищев помилован и отпущен на свободу. Однако надежды друзей и родственников писателя не оправдались. В Илимск Александр Радищев добрался в январе 1792 года. С ним в ссылку отправилась Елизавета Васильевна, сестра покойной жены, и два младших сына. Впечатления от долгого и тяжелого пути писатель излагал в своих письмах графу Воронцову и дорожных заметках «Записки путешествия в Сибирь». Он работал над «Сокращенным повествованием о приобретении Сибири» об истории региона, изучал философию, создал работу «О человеке, о его смертности и бессмертии», где размышлял о спорах материалистов и идеалистов, захвативших умы мыслителей конца XVIII века. Положенные 10 лет Александр Радищев в ссылке не прожил: в 1796 году его освободил Павел I, стремившийся отменить как можно больше решений своей матери — Екатерины II. Павел I вернул Александра Радищева из ссылки и разрешил ему поселиться в родовом имении отца Немцово в Калужской губернии. Амнистирован писатель не был, а потому не имел права покидать усадьбу. Лишь однажды, в 1798 году, он получил высочайшее позволение посетить родителей в знакомом с детства Верхнем Аблязове, а затем вернулся в Немцово и не выезжал оттуда вплоть до 1801 года. В деревне он продолжал писать и создал экономический трактат «Описание моего владения», где пытался доказать необходимость и выгоду освобождения крепостных крестьян. В 1801 году к власти в России пришел Александр I, который позиционировал себя как либеральный правитель и реформатор. Александра Радищева амнистировали, он получил разрешение вернуться в Петербург. По рекомендации графа Воронцова император решил привлечь Радищева к работе в Комиссии составления законов. Новая должность воодушевила писателя: он охотно принялся за работу и составил проект «Гражданского уложения», полный идей об отмене крепостного права. Начальство критиковало его утопические проекты и даже не думало их воплощать. Непосредственный начальник писателя, граф Петр Завадовский, намекал Радищеву на возможную повторную ссылку в Сибирь. Литератор вновь был недоволен властью — и опять стал писать об этом. Он начал и не закончил две поэмы: «Песни древние» и «Песнь историческая». 24 сентября 1802 года Александр Радищев умер. Незадолго до смерти он написал: «Потомство отомстит за меня». Его внезапная кончина породила много вопросов. По одной из версий, Радищев по ошибке выпил жидкость, которую его сын Павел приготовил для чистки эполет, царскую водку, — в те годы так называли смесь соляной и азотных кислот, которую использовали, чтобы полировать металл. Официальной же причиной смерти назвали чахотку. Еще о творчестве: В «Письме к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего», посвященном открытии памятника Петру в Санкт-Петербурге, Радищев раздумывает о том, каким должен быть великий государь. В Петре он видит «мужа необыкновенного», человека, «обновившего Россию», и одновременно «властного самодержца», который «истребил последние признаки дикой вольности своего государства». В 1783 была написана знаменитая ода «Вольность». Автор приветствует в ней американскую революцию, но главной темой оды становится вольность — «бесценный дар» человека. Радищев утверждает, что рабство держится на насилии и обмане: государство и церковь «союзно общество гнетут». Законы, созданные самодержавием и освященные церковью, отняли у народа свободу и дали ему в удел рабство. Главной идеей стихотворения становится идея революционного мщения тиранам. Радищев приветствует народное восстание, он считает, что задача поэта- «прорицать вольность». Впервые в русской литературе революционная мысль нашла воплощение в поэтической форме.