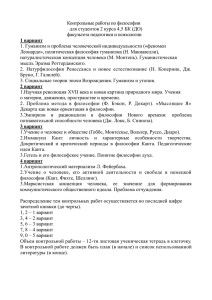

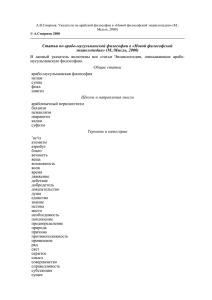

2. Цивилизации средних веков. 2.1 Основные проблемы и направления арабской философии. План: 1. Соотношение религии и философии в классической арабо-мусульманской культуре. 2. Калом рационалистическая теология. 3. Философия исмаилизма. 4. Суфизм философский мистицизм. 5. Фальсафа философия восточного перипатетизма. 1.Соотношение религии и философии в классической арабо-мусульманской культуре. Философия в классической арабо-мусульманской культуре имела больший простор для своего развития в условиях западного средневековья. Ислам не имел церковной организации подобных христианству, что дало свободу развития самой религиозной мысли обусловив появление значительного количества течений, которые трудно назвать еретическими в полном смысле этого слова. Это касается отношения между философской и религиозной мысли, несмотря на однократно предпринимаемые попытки объявить философские взгляды неверием осуществить действительный запрет философии, подчинить её религиозной мысли было невозможно. Ибн Рушд в своем рассуждение выносящие решение относительно связи между религией и философии выступил в защиту философии, он стремился доказать не просто допустимость, но и претендовал на обязательность занятий философии для мусульманина. Фома Аквинский выстраивает субординацию философии и теологии однозначно в пользу последней, когда его предшественник поступает прямо противоположным образом. Наиболее ярким свидетельством свободного обсуждения отношения к религии может служить Манифест веротерпимости, заявленный Ибн Араби с его точки зрения любая религия истина не истинным может быть лишь притязания на исключительность того или иного вероисповедания. В свете такого соотношения философии и религии в культуре ислама не следует автоматический расценивать упоминания религиозных идей или опору на религиозные тексты, как показатель зависимости от религии равным образом их игнорирование не может само по себе свидетельствовать о свободомыслие. 2.Калом рационалистическая теология. В конце 7-начало 8 столетий, была разработана теория, борьба сторонников бук валлийского следования Корану и сторонников толкования писания, опирающихся на знания и разум, вылилось в спор джабаритов (сторонники учения об абсолютном предопределение) и кадаритов (сторонники свобод воли человека). В восьмом столетии возникло течение наследовавших кадаритом мутазилитов отстаивавших рационалистический подход к решению спорных богословских вопросах они положили начало теоретической спекулятивной теологии калама, как самостоятельной области наряду с фикхом и способствовали становлению в арабомусульманской культуре философского знания. Крупнейшими представителями калама были мутазилиты: аль-Аллаф, ан-Наззам, Абд аль-Джаббар, альБакиллани. Основной вопрос, который остро стоял в первые века существования ислама в период выработки его догматики был вопрос о единобожие (тавхиде). Идея монизма, единства бытия и единственности мироздания, стала центральной темой теоретического богословия, калама, и первые развитые концепции единства бытия были предложены мутазилитами. Единство Бога должно означать отсутствие в нем какой-либо множественности, следовательно, каких-либо качеств, атрибутов, существование самостоятельных сущностей, носителей качеств, которые приписываются Богу. Стремясь к рационалистической интерпретации идеи Бога, мутазилиты склонялись к тому, чтобы отождествить его с закономерностью, пронизывающей все сущее. Бог, как воплощающий знание, подчиняется рациональному, логически разумному началу. Таким образом, несвободному Богу противостоит свободный человек — ведь закономерность, воплощаемая в Боге, нарушена быть не может, тогда как человек благодаря разуму может все же не только искать различные варианты своих действий внутри этой закономерности, но и отклониться от нее, он свободен в выборе действия и по крайней мере в мысли. Разрабатывая концепцию знания, мутазилиты выделяли проблему знания божественного как абсолютного и человеческого, относительного. В человеческом же знании различалось достоверное и ложное, а также необходимое, направленное на познание необходимого, и остальные знания. По сути дела, вводилось, теоретически обосновывалось разделение знания богословского и знания мирского, светского. 3.Философия исмаилизма. Исмаилизм — одно из основных течений шиитского ислама. Название, связанное с именем провозглашенного седьмым имамом Исмаила. «Концепция скрытого имама» способствовала превращению исмаилизма в эзотерическое учение, а исмаилитской общины — в общину, закрытую и построенную по иерархическому принципу, где одна ступень отделена от другой наличием иерархии «тайн», где восхождение на более высокую ступень доступно лишь посвящаемому в «тайну». Несомненно, что доктрина единобожия, (тавхйд), провозглашенная исмаилитами, противоречила учению Корана, где Бог не лишен антропоморфических качеств. С точки же зрения исмаилитов, все эти характеристики: великий, мудрый, слышащий, знающий, могущественный, милосердный и т. д. — суть качества, присущие человеку, но не Творцу. Истинно творческим началом, согласно учению исмаилитов, являются Мировой разум и Мировая душа. Именно их взаимодействие дает начало всему мирозданию. Бог рождает Мировой разум, обладающий всеми атрибутами божества; тот, в свою очередь, рождает Мировую душу, и в дальнейшем уже эти последние определяют все сущее. От Мировой души происходит семь сфер; из их преобразования возникает четыре простых элемента, или натуры: влага, сухость, тепло, холод — которые порождают четыре стихии: воду, землю, огонь и эфир, или воздух. А уж потом от них происходит весь земной мир: минералы, растения, животные и человек. Такова космогоническая теория одного из первых философовисмаилитов ан-Насафи. Если дать самую общую характеристику философии исмаилизма, то ее можно представить, как учение, парадоксально соединяющее в себе решительный рационализм и мистику. Мистика обнаруживается уже в исходном учении — учении о Боге и творении им Мирового разума. Концепция разума, разработанная исмаилитами, имело ещё один важный для понимания сущности человека аспект- учение о бессмертии человеческой души, человеческого разума как порождениях Мировой души и Мирового разума. Это учение не имело ничего общего с учением кораническим, ибо, согласно Корану, человеку предуготовлено воскресение во плоти, кара и вознаграждение, пребывание в аду или раю. Исмаилиты настаивали на посмертном возвращении души к своему источнику – Мировой душе. 4.Суфизм философский мистицизм. Одной из идейно-нравственных форм протеста против использования веры в целях обогащения стала пропаганда аскетизма, совпадавшая к тому же с аскетическими настроениями боровшегося за власть и восстановление чистоты ислама четвертого «праведного халифа» Али. На начальном этапе суфийского движения превалировали именно настроения аскетизма; разработка учения об особом пути к Богу и философское обоснование его появились позже. Основная установка суфия — «оторвать [от жизни] и привязать [к Богу]». Религиозное рвение выражалось в посвящении себя Богу, в любви к нему, которая потом переросла в стремление слиться с ним в экстатическом состоянии, раствориться в Боге.В первый период своего существования суфии были изгоями. Но после 11 века, суфизм становится признанной частью исламской религии, одним из путей богослужения, превращается в своеобразную профессию. Дервиши и некоторые братства получают поддержку со стороны властей, для суфиев строятся ханаки, своего рода пристанища. Разработка философских аспектов учения суфизма происходит в большой степени благодаря богослову-сунниту аль-Газали, понявшему значимость веры, основанной во многом на иррациональном состоянии сознания, и именно веры в отличие от знания. Абу Хамид аль-Газали (1058—1111) был одним из крупнейших мусульманских теологов, законоведов и философов. Углубившись в изучение суннитской догматики, он пришел к убеждению, что чисто рационально сконструированная вера нежизнеспособна. Она должна выражаться не только в знании догматики, закона, внешнем соблюдении моральных норм. Подлинная нравственность, которую предполагает в человеке божественное учение, нуждается в основаниях, вытекающих из личного опыта, из личного переживания общения с Богом. Только в таком интимном общении можно надеяться на ниспослание человеку божественной благодати. Для ее достижения необходим опыт аскезы и «погружения сердца в богомыслие». Подкрепление своим настроениям и размышлениям аль-Газали нашел в учении суфиев. В отличие от радикальных суфиев, устремленных к «исчезновению в Аллахе», аль-Газали как мыслитель отвергал растворение в Боге, считал, что в своем желании близости с Богом человек не должен терять своего «я». Индивидуальный человек — центральный пункт в учении аль-Газали о божественном познании. Личными усилиями верующего традиционная религия очищается от «порчи» и восстанавливает первоначальное истинное содержание. С именем Ибн Араби ассоциируется концепция «единства бытия». Она состоит в том, что Бог абсолютно совершенен и поэтому един, ибо любая из множественных вещей обязательно ущербна. Но в силу этого Бог и единственен. Основной исходный онтологический постулат суфизма — все есть Бог, и Бог есть все. Бог присутствует в каждой из всех множественных вещей, составляет ее суть; он множествен в вещах, но все вещи в то же время едины в Боге. Первым проявлением единства является само бытие, которое есть наиболее самоочевидная реальность. Суфийская концепция единства бытия и творения мира содержит еще один компонент онтологического и гносеологического порядка. В итоге интеллектуальный союз человека с Богом можно охарактеризовать так: 1) знание Бога реализуется только через познание человеком самого себя, 2) оно возможно для человека, поскольку он подобие Бога, 3) через знание, благодаря разуму, человек становится универсумом — центром божественного присутствия. 5.Фальсафа философия восточного перипатетизма. Рационалистическое направление в исламской культуре, обозначенное каламом и особенно мутазилизмом, было воспринято и продолжено в фальсафе. Первым арабским философом стал аль-Кинди, и он сразу обозначает отличие этого направления мысли от других. У аль-Кинди фальсафа выглядит воспроизведением греческой мысли, хотя это было не простое переложение сочинений древних. использование уже разработанных философских теорий носило не столько умозрительный, сколько практический характер, преследуя цель идейно-теоретического обоснования монотеизма, а, следовательно, и разработки рационалистического знания, необходимого для такого обоснования. Абу Наср аль-Фараби. Его комментаторская работа охватывала почти все логические сочинения Аристотеля, его «Этику», «Риторику», «Поэтику», «Метафизику», а также труды Птолемея, Александра Афродизийского, Евклида. Большую же часть трудов аль-Фараби составляют его оригинальные сочинения, посвященные проблемам метафизики, анализу законов и категорий бытия, познавательной деятельности человека, логике, пониманию сущности разума, свойств физического мира, определению философского содержания практических наук. Значительное место в наследии альФараби занимают труды, посвященные социально-политическим вопросам, таким как государственное устройство и управление, этика, педагогика. Религиозное знание, основывающееся на риторике и поэзии, — знание самое примитивное, рассчитанное на неразвитое сознание простого народа. Философия, опирающаяся на рациональное доказательство, на логику, ближе всего подходит к познанию истины, сущности бытия и открывает разумному, близкому к деятельному разуму человеку путь к счастью, делает его душу бессмертной. Абу Али Ибн Сина. Научное наследие Ибн Сины охватывает различные области знания: философию, медицину, математику, астрономию, минералогию, поэзию, музыку и т. д. Главный труд Ибн Сины — «Канон врачебной науки». На фарси свои философские взгляды Ибн Сина изложил в «Книге знания». Подводящим итоги его философских размышлений является сочинение «Указания и наставления». Ибн Рушд. Плодами поразительного трудолюбия и разносторонних научных занятий явились многочисленные сочинения по естественным наукам, юриспруденции, медицине, филологии и философии. Величайшей его историко-философской заслугой было составление комментариев к трудам Аристотеля. Не владея греческим языком и опираясь только на доступные ему переводы, Ибн Рушд, как никто из предшественников, сумел понять учение Аристотеля, и это новое, адекватное видение античного философа. Около 1180 года он написал работу «Тахафут аттахафут», которая переводится как «Опровержение опровержения» или «Непоследовательность непоследовательности». В арабо-мусульманской культуре существовало несколько форм ответа на монотеизм, философского осмысления единобожия, осмысления, которое было реакцией на традиционалистское богословие. Фальсафа была одной из таких форм, но в отличие от религиознофилософских направлений, она представляла собой светское учение, ориентированное на духовные потребности светских институтов государства, на социальную жизнь, связанную с делами управления, строительством, торговлей, географией, геодезией, математикой, и т. п. Фалясифа (предствители фальсафы), как правило, были придворными учеными, занимая посты советников, медиков и пр. при султанах, эмирах, визирах.