Оборудование участка «М-С» Западно-Сибирской железной дороги устройствами АПК-ДК

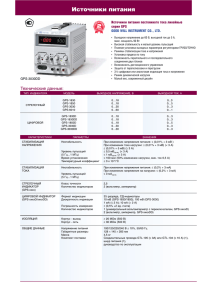

advertisement