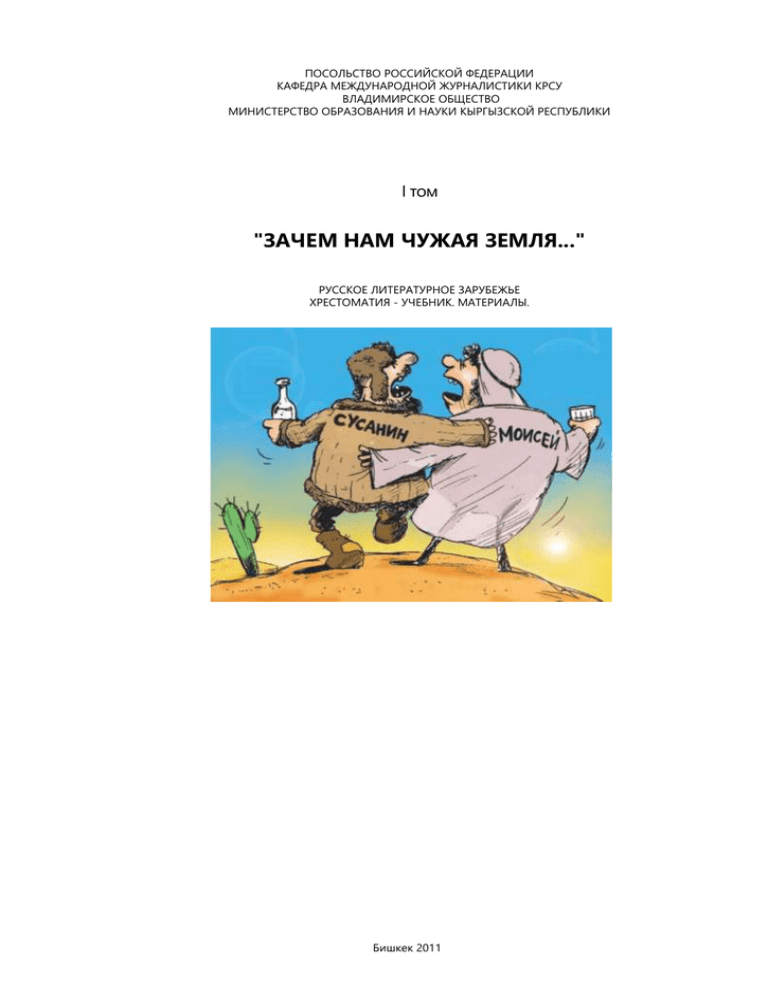

Хрестоматия: учебник, материалы

advertisement