Глава 5. Девиация и деформация жизненной позиции

advertisement

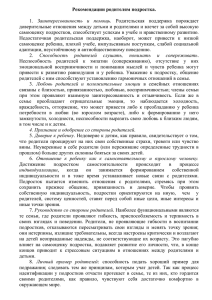

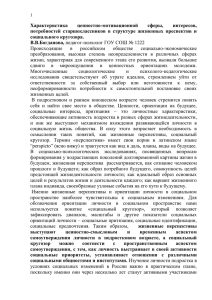

Глава 5. Девиация и деформация жизненной позиции В этой главе мы рассмотрим влияние различных форм девиантного поведения на деформацию ценностно-нормативных ориентаций подростка, сформированность его жизненных планов, оценку успешности им личных перспектив. Перечисленные аспекты (ценности, планы, успешность) в существенной степени характеризуют своеобразие жизненной позиции подростка. И в этой связи, на наш взгляд, правомерно предположение о том, что проблематизация личностного самоопределения, определяющая своеобразие подросткового возраста, может сопровождаться изменениями в ценностоно-нормативной сфере, которые возникают вследствие невозможности адекватного разрешения личностных проблем. Это, в свою очередь, ведет к деформации поведения, обращению к разного рода девиациям. Иными словами, предполагается связь между склонностью подростка к девиантным формам поведения и особенностями его жизненной позиции, — структурой ценностей, проработанностью планов, эмоциональным самоощущением. Эмпирический материал исследования будет обсуждаться в следующей последовательности. В первом разделе мы сравним ценностно-нормативные ориентации у подростков, имеющих склонность к разного рода девиациям (курение, употребление алкоголя, наркотиков), с ориентацией учащихся, у которых подобные девиации отсутствуют. Помимо этого, мы охарактеризуем своеобразие сформированности жизненных планов подростков и оценку ими успешности своих личных перспектив. Во втором, — будут изложены результаты проведенного факторного анализа, который направлен на выявление структурных связей между девиациями и содержательными особенностями, характеризующими социальную позицию подростка — ценностно-нормативными установками, сформированностью планов, оценкой своей успешности. 5.1 Характеристика жизненной позиции подростка Результаты ответов учащихся, склонных и не склонных к поведенческим рискам, опасным для здоровья, на вопрос относительно значимых для них ценностей, представлены в таблице 5.1 1 Таблица 5.1. Распределение ответов о значимых жизненных ценностях среди школьников, склонных и не склонных к различным видам девиации (%) Курящие Здоровье Успешная профессиональная деятельность Духовная и физическая близость с любимым человеком Достижение материального благополучия Наличие близких друзей Повышение своего культурного уровня Самостоятельность и независимость Счастливая семейная жизнь Возможность творческой деятельности Повышение уровня своего образования Хорошие отношения с родителями Уважение окружающих 63,6 27,2 28,9 18,8 40,0 2,1 20,8 30,9 6,9 11,6 20,6 19,1 Употребляющие Употребляющие Не алкоголь наркотики проявляющие в своем поведении девиации 61,4 51,5 76,4 24,1 24,2 25,0 31,3 22,9 45,8 0,0 22,9 19,3 8,4 8,4 18,1 25,3 45,5 33,3 30,3 3,0 36,4 12,1 15,2 6,1 18,2 21,2 13,6 14,7 38,5 5,7 10,6 38,3 5,3 17,1 27,7 16,1 Как видно из приведенных данных, наиболее значимой ценностью как для учащихся, проявляющих в своем поведении ту или иную девиацию, так и для тех, кто не склонен к поведенческим рискам, является «здоровье». Однако, среди подростков, не склонных к девиации, доля тех, кто указывает на значимость «здоровья», значительно выше, чем в девиантных группах (р=.002). Помимо этого необходимо обратить внимание на то, что для подростков, не склонных к проявлению поведенческих рисков, гораздо более значимыми, чем для «девиантов», оказываются такие ценности, как «счастливая семейная жизнь» (р=.002) и «хорошие отношения с родителями» (р = .05). В ответах же подростков из «девиантных» групп заметно выше доля тех, кто среди наиболее значимых для себя ценностей отмечает «духовную и физическую близость с любимым человеком» (р=.00001), «самостоятельность и независимость» (р = .0008), «достижение материального благополучия» (р = .05). Таким образом, сравнение ответов «девиантных» подростков и подростков, не склонных к поведенческим рискам (курение, употребление алкоголя и употребление наркотиков), позволяет сделать вывод о том, что структура ценностей не склонных к девиации подростков оказывается более нормативной. Иными словами, она в большей степени отвечает социальным ожиданиям, которые предъявляются к ребенку взрослыми (педагогами, родителями), Вместе с тем структура их ценностей в определенной степени характеризует и более «инфантильный» этап развития по сравнению со структурой «девиантных» 2 подростков. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что среди наиболее значимых ценностей учащиеся, не склонные к поведенческим рискам, отмечают «хорошие отношения с родителями», в то время как «девианты» — «духовную и физическую близость с любимым человеком», «самостоятельность и независимость». Иными словами, в одном случае фиксируется значимость семейной ситуации и детско-родительских отношений, а в другом — выход за ее рамки. Напомним, в этой связи, что важным вектором в мотивации проявления девиации как раз и является протестное поведение на требования взрослых. Наряду с выявлением значимых ценностей, в ходе исследования мы также задавали школьникам специальный вопрос, направленный на выяснение степени сформированности их жизненных планов. Этот вопрос представляется важным, поскольку сформированность жизненных планов («отчетливость» будущего) позволяет судить о переживании подросткового кризиса, новообразованием которого и является самоопределение (оформившиеся представления о будущей профессии, о своем положении в системе общественных отношений и т. п.). Значимость проблематизации личностного самоопределения, как центрального момента в характеристике подросткового возраста, подчеркивается как в отечественной, так и в зарубежной психологии (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). На рисунке 5.1 представлено общее распределение ответов учащихся, которое позволяет оценить картину проблематизации ими своего будущего. 50 % 46.9 40 мои ж изне нные планы еще не опре де ле ны 30 20.9 20 10 я отче тливо представляю се бе свое будуще е 15.7 16.5 я пре дпочитаю думать о се годняшне м дне , а не строить все возмож ные прое кты я думаю о будуще м, но не могу опре де литься 0 Рис. 5.1. Распределение ответов учащихся на вопрос о степени сформированности их планов на будущее (% ) Как видно из представленных на рисунке данных, лишь каждый пятый школьник (20,9 %) ответил, что имеет отчетливый образ своего будущего. Заметим, 3 что в принципе это те подростки, для которых сама проблематика жизненного самоопределения оказывается неактуальной. Доля учащихся, выбравших вариант ответа «мои жизненные планы на сегодня еще не определены», составляет 15,7 %, т.е. это те, кто констатирует неопределенность планов. Значительная часть подростков (16,5%) фиксирует, что они предпочитают думать о сегодняшнем дне, а не строить всевозможные проекты. Иными словами, это школьники, которые придерживаются ситуативной тактики и отказываются от проработки жизненных стратегий. И, наконец, 46,9 % опрошенных отмечают, что «думают о будущем, но не могут определиться». Именно для этой части подростков тема самоопределения оказывается значимой и актуальной, — они проблематизируют свое будущее. Помимо когнитивного аспекта («отчетливости планов»), важное место в структуре жизненного самоопределения как особого психического новообразования занимают эмоциональные переживания, связанные со своим будущим, успешностью самореализации (аффективная компонента). С целью выяснения особенностей этой эмоциональной составляющей мы задавали подросткам специальный вопрос о том, как они оценивают свои личные перспективы. Варианты ответов формулировались в разных эмоциональных модальностях: «оптимизм», «сомнение», «пессимизм». Результаты ответов приведены на рисунке 5.2. 60 50 % я с уверенностью и оптимизмом смотрю в завтрашний день 53,3 43,2 40 у меня есть сомнения в том, что ж изнь слож ится удачно 30 20 10 3,5 я со страхом и пессимизмом ж ду завтрашнего дня 0 Рис. 5.2. Распределение ответов учащихся на вопрос об оценке ими своих личных перспектив (%) Как видно из представленных на рисунке данных, половина опрошенных нами подростков (53,3 %) оптимистично оценивает свое будущее. Остальные же либо испытывают «сомнения в том, что жизнь сложится удачно» (43,2 %), либо со «страхом и пессимизмом смотрят в завтрашний день» (3,5 %). 4 Таким образом, на основании полученных данных мы можем сделать вывод о том, что примерно для половины подростков личностное самоопределение сопряжено с переживанием негативных эмоциональных состояний. Предпосылкой к возникновению подобной «негативности» является диффузное, неоформленное социальное самоощущение, выражающееся в неуверенности, что жизнь сложится удачно и характеризующееся неопределенностью планов на будущее. Можно предположить, что такое «размытое» социальное самоощущение и связанные с ним отрицательные эмоции являются факторами, провоцирующими обращение подростка к девиантному поведению. Результаты ответов на предложенные выше вопросы о ценностях, отчетливости планов и оценке успешности существенно различаются как в зависимости от гендерных, так и возрастных факторов. В качестве примера приведем ответы девущек-девятиклассниц, где достаточно отчетливо прослеживаются различия между теми, кто склонен к различного рода девиациям, и теми, кто не реализует формы поведения, связанные с рисками для здоровья (см. табл. 5.2) 5 Таблица 5.2. Ответы склонных и не склонных к различного рода девиациям девушек-девятиклассниц о наиболее значимых для них ценностях, отчетливости своих планов на будущее и оценке своих личных перспектив (%) Курящие Структура жизненных ценностей, отчетливость планов на будущее, оценка личностных перспектив Здоровье Успешная профессиональная деятельность Духовная и физическая близость с любимым человеком Достижение материального благополучия Наличие близких друзей Повышение своего культурного уровня Самостоятельность и независимость Счастливая семейная жизнь Возможность творческой деятельности Повышение уровня своего образования Хорошие отношения с родителями Уважение окружающих Я отчетливо представляю себе свое будущее Мои жизненные планы на сегодня еще не определены Я предпочитаю думать о сегодняшнем дне, а не строить всевозможные проекты Я думаю о своем будущем, но не могу определиться Я с уверенностью и оптимизмом смотрю в завтрашний день У меня есть сомнения, что жизнь сложится удачно Я со страхом и пессимизмом жду завтрашнего дня Употребляющие алкоголь Не проявляющие в своем поведении девиации 69,0 29,1 19,8 18,8 34,5 4,6 13,9 43,8 5,4 13,3 25,8 14,9 19,8 Употребляющие наркотики 51,6 29,8 32,3 18,6 43,5 1,9 23,6 32,3 7,5 8,1 21,1 24,2 16,8 21,4 42,9 35,7 35,7 35,7 0,0 35,7 21,4 7,1 7,1 21,4 35,7 0,0 0,0 33,3 66,7 33,3 33,3 0,0 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 33,3 33,3 8,7 28,6 33,3 10,3 13,7 71,4 0,0 10,0 69,0 0,0 33,3 59,9 59,0 50,0 33,3 55,0 45,3 50,0 66,7 40,9 3,0 0,0 0,0 3,5 Обращаясь к приведенным данным, во-первых, необходимо обратить внимание на отношение к такой ценности как «здоровье». Для девушек, употребляющих алкоголь и наркотики, эта ценность оказывается гораздо менее значимой, чем для их сверстниц, которые либо только курят, либо вообще не склонны к девиантному поведению (подчеркнем, что у девятиклассниц, употребляющих наркотические вещества, выбор этой ценности как значимой практически отсутствует). Во-вторых, следует отметить расхождения относительно отчетливости представлений о своем будущем. Здесь различия прослеживаются между употребляющими алкоголь и наркотики и теми, кто их не употребляет. При ответе на этот вопрос большинство девушек, употребляющих крепкие спиртные напитки и наркотические вещества, придерживается формулировок «я предпочитаю думать о сегодняшнем дне, а не строить всевозможные проекты» и «мои жизненные планы на сегодня еще не определены», в то время как девушки, которые только курят или вообще не демонстрируют девиантного поведения, наиболее часто выбирают такие 6 ответы, как «я отчетливо представляю себе свое будущее» и «я думаю о своем будущем, но не могу определиться». Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что такие виды девиации, как употребление алкоголя и наркотиков, оказывают явное влияние не только на снижение ценности здоровья, но и на деформацию смысловой позиции девочки-подростка, что выражается в отказе от построения стратегических жизненных программ. Здесь доминирует ориентация на ситуативное поведение. Таким образом, мы можем наметить определенные тенденции, характеризующие связь между ценностными структурами, и жизненными планами в случае тех или иных девиаций. Например, можно говорить о снижении значимости ценности здоровья и ситуативности поведения (планирования своего будущего) при употреблении алкоголя. Однако для решения задачи по выявлению собственно взаимосвязи между параметрами, характеризующими жизненную позицию, и склонностью к девиации, необходим другой тип анализа полученных результатов. 5.2. Структурный анализ возрастной динамики изменения жизненных позиций у учащихся, склонных к различным видам девиации С целью выявления содержательных взаимосвязей в структуре ценностей с сформированностью жизненных планов и оценкой своих личностных перспектив у девиантных и не склонных к девиации подростков различных возрастных параллелей нами была использована процедура факторного анализа. В качестве иллюстрации ограничимся анализом результатов, полученных на массиве юношей, поскольку здесь различия проявились наиболее отчетливо. Для проведения факторного анализа нами была сформирована матрица исходных данных, где в строках фиксировались различные ценности, варианты оценок успешности личных перспектив и степень сформированности жизненных планов (см. строки в таблице 5.2), а столбцы характеризовали ответы юношей 7, 9 и 11-х классов, которые курят, употребляют алкоголь, наркотики, и тех, кто не имеет склонности к проявлению подобного рода девиаций (среди употребляющих наркотики брались только учащиеся 9-х и 11-х классов, поскольку выборка семиклассников здесь нерепрезентативна). Ячейка матрицы (пересечение строки и столбца) представляет данные о том, какой процент юношей из той или иной подвыборки (например, среди мальчиков 7-го класса, употребляющих алкоголь) выбрал соответствующую ценность (либо оценил степень сформированности 7 своих жизненных планов или личностные перспективы на будущее). Исходная матрица данных размерностью 1911 была подвергнута процедуре факторного анализа методом главных компонент с последующим вращением по критерию «Varimax» Кайзера. В результате у юношей было выделено четыре фактора, описывающих 87,6 % общей суммарной дисперсии. Наиболее мощный фактор F1 («традиционалистские ценности — стремление к самореализации, отчетливость планов») является биполярным и объясняет 45,3 % суммарной дисперсии. Структура данного фактора выглядит следующим образом: вес Счастливая семейная жизнь 0,89 Повышение образования 0,89 Здоровье 0,75 Возможность творческой деятельности 0,88 Самостоятельность и независимость 0,80 Духовная и физическая близость с любимым человеком 0,70 Я отчетливо представляю себе свое будущее 0,67 Положительный полюс данного фактора содержит ряд ценностей, которые фиксируют ориентацию подростка на принятие общественно одобряемых норм (семейная жизнь, образование, здоровье). В целом это стремление к благополучию. Отрицательный же полюс характеризуется самореализацией, независимостью, значимостью ценностями, связанными межличностных с отношений. Характерно, что подобное «стремление к самореализации» оказывается тесно связанным с проработанностью своих планов на будущее («я отчетливо представляю себе свое будущее»). В принципе подобная «отчетливость» может свидетельствовать и о «простоте» этих планов. Иными словами, «самостоятельность и независимость» может быть связана в то же время с достаточно простым образом будущего, который противоречит общественно одобряемому «благополучию». Таким образом, фактор F1 определяет две совершенно разные жизненные стратегии, и его можно задать через оппозицию «традиционалистские ценности — стремление к самореализации, отчетливость будущего». Более того, сама оппозиция фиксирует, с одной стороны, формальное принятие общественно-значимых ценностей, а с 8 другой, — личностную включенность, ценность интимных межличностных отношений. Фактор F2 (19,6 %) «неуверенность, значимость мнений микроокружения — уверенность, значимость социокультурного статуса» — имеет следующую структуру: вес У меня есть сомнения в том, что жизнь сложится удачно 0,89 Уважение окружающих 0,79 Мои жизненные планы на сегодня еще не определены 0,55 Я с уверенностью и оптимизмом смотрю в завтрашний день 0,97 Повышение своего культурного уровня 0,58 Как мы видим, положительный полюс данного фактора содержит такую ценность как «уважение окружающих», которая характеризует социальную направленность подростка, значимость мнений микросоциального окружения (внешний локус контроля). При этом важно подчеркнуть, что подобная ценностная направленность коррелирует с неопределенностью планов и неуверенностью в том, что жизнь сложится удачно. Или скажем иначе, ориентация на мнения микросоциального окружения (зависимость от него) увеличивает сомнение в своей успешности и ведет к личностной неопределенности относительно своих планов. Отрицательный же полюс фактора F2 определяется стремлением к повышению своего культурного уровня. Заметим, что значение этой ценности имеет совершенно противоположный «социальной неуверенности» смысл и связывается с положительными эмоциональными переживаниями относительно своего будущего (оптимизм, уверенность). Таким образом, данный фактор можно выразить через оппозицию «неуверенность — уверенность». Причем «неуверенность» связывается с ориентацией на значимость мнений микросоциального окружения, а «уверенность» как бы отрывается от конкретных оценок (здесь важен общий культурный статус). Фактор F3 (12,1 %) «проблематизация планов, друзья — пессимизм, родители» определяется следующим образом: вес 9 Я думаю о своем будущем, но не могу определиться 0,83 Наличие близких друзей 0,81 Успешная профессиональная деятельность 0,72 Хорошие отношения с родителями 0,77 Я со страхом и пессимизмом жду завтрашнего дня 0,69 Содержание положительного полюса данного фактора характеризуется значимостью ценностей успешности профессиональной деятельности и наличия близких друзей. При этом подобные ценностные ориентации оказываются тесно связанными с неопределенностью, проблематизацией своих планов на будущее. В этом отношении показательно, что именно ценность успешной профессиональной деятельности связывается с проблематизацией будущего (профессиональное самоопределение как проблематизация будущего). Если рассматривать отрицательный полюс фактора F3, то мы можем заметить, что здесь явно выраженная пессимистическая оценка своих перспектив («страх») коррелирует с ценностью «поддержание хороших отношений с родителями». Иными словами, «страхи» оказываются тесно связанными с ценностью поддержания «хороших отношений с родителями». В этой связи показательно, что наиболее высокие значения на отрицательном полюсе этого фактора характерны для семиклассников, которые курят и употребляют алкоголь. Таким образом, можно предположить, что на ранних этапах подросткового возраста поведенческие риски, связанные со здоровьем, коррелируют со страхом разрыва детскородительских отношений. В 9-м классе к ним добавляются те, кто употребляет наркотики. Это позволяет сделать вывод о том, что именно на ранних возрастных этапах девиации аффективно значимо связываются с поддержанием детскородительских отношений — девиация выступает здесь как нарушение родительского запрета. По мере же взросления ценность сохранения хороших отношений с родителями уже не оказывается тем моментом, который выступает в качестве барьера, вызывающего негативные переживания при девиантном поведении. Фактор F4 (10,5%) «ситуативность» является униполярным и состоит всего лишь из одного пункта: 10 вес Я предпочитаю думать о сегодняшнем дне, а не строить всевозможные проекты 0,95 В целом данный фактор понятен и характеризует выраженное проявление «ситуативности» относительно собственного поведения, отказ от построения жизненных стратегических программ. В этой связи показательно, что наибольшую нагрузку по данному фактору получили юноши-девятиклассники, употребляющие алкоголь (0,81) и наркотики (2,53). Это дает основание полагать, что подростковый кризис у юношей-девятиклассников, склонных к таким девиантным формам поведения, как употребление алкоголя и наркотиков, связан как раз с утерей жизненных перспектив. Их поведение носит «ситуативный» характер. И здесь стоит напомнить, что классической особенностью подросткового возраста является именно «проработка будущего», формирование «перспективы дали» (А. Залкинд, Л.С. Выготский, Л.И. Божович, И.С. Кон и др.). Таким образом, полученные данные показывают, что обращение к употреблению алкоголя и наркотиков именно на рубеже 9-го класса связано с существенной деформацией (кризисом) самой культурной нормы переживания подросткового возраста. Суть кризиса здесь и состоит в том, что вместо «проработки» жизненных стратегических планов, связанных с самоопределением, доминирует установка на ситуативное поведение. Для получения более четкой картины возрастной динамики ценностных ориентаций, оценок личных перспектив и планов на будущее среди юношей рассмотрим их расположение в пространстве факторов F1 («традиционалистские ценности — стремление к самореализации, отчетливость будущего») и F2 («неуверенность, значимость мнений микроокружения — уверенность, значимость социокультурного статуса»). Эти данные представлены на рисунке 5.3. 11 7_нет 1.5 ___нет 9_нет 1 IV 7_кур 9_кур I 9_алк 0.5 11_нет «уверенность, значимость социокультурного статуса» F1 «традиционалистские ценности» F2 «неуверенность, значимость микроокружения» 7_алк 0 -1.5 -1 -0.5 11_кур -0.5 0 9_нарк 1 1.5 2 2.5 11_алк -1 -1.5 11_нарк -2 III 0.5 II -2.5 «стремление к самореализации, отчетливость будущего» Рис. 5.3. Размещение юношей 7, 9 и 11-х классов в пространстве факторов F1 («традиционалистские ценности — стремление к самореализации, отчетливость будущего») и F2 («неуверенность, значимость мнений микроокружения — уверенность, значимость социокультурного статуса») Из приведенного рисунка видно, что фактор F1 явно дифференцирует одиннадцатиклассников, склонных к проявлению различных девиаций (курение, употребление алкоголя и наркотиков), от семи- и девятиклассников, характеризующихся подобными формами поведения, а также от тех, кто вообще не склонен к проявлению девиации. Подобное размещение показательно, поскольку позволяет выявить существенные различия в ценностных ориентациях старшего и младшего подростка. Так, если одиннадцатиклассники сориентированы на «самореализацию», на проявление и развитие своего личностного потенциала, то семиклассникам и девятиклассникам оказываются ближе традиционалистские ценности — здоровье, счастливая семейная жизнь и получение образования. В этой связи характерно, что одиннадцатиклассники не склонные к девиациям оказываются более близки к младшим возрастным когортам. Как мы видим, особое место в пространстве выделенных факторов занимают учащиеся 7, 9 и 11-х классов, которые не курят, не употребляют алкоголь и наркотики. Все они разместились в квадранте IV. По своему содержанию этот квадрант характеризуется, с одной стороны, ориентацией на традиционалистские ценности (счастливая семейная жизнь, повышение образования, здоровье), а с другой — позитивным мироощущением (уверенность, 12 повышение культурного уровня). В целом его можно интерпретировать как своеобразную «согласованность» внутреннего мира подростка с внешними социальными нормами и ценностями, которая в совокупности дает «уверенность в завтрашнем дне» и является результатом движения по позитивной, культурно одобряемой траектории социализации. Особый интерес представляет и тот факт, что наряду с «нормальной» социализацией этих школьников для них характерна определенная инфантильность, поскольку никакой собственно возрастной динамики в отношении ценностных ориентаций у них не прослеживается. Можно лишь отметить, что с возрастом у таких школьников явно усиливается ориентация на значимость повышения своего культурного уровня и позитивная оценка успешности своих перспектив. Иная смысловая позиция характерна для юношей 9-го класса, курящих и употребляющих алкоголь (см. квадрант I). Они, с одной стороны, сориентированы на принятие социально одобряемых ценностей, а с другой — испытывают «социальную неуверенность», которая связана с потребностью в уважении со стороны окружающих. Заметим, что в ходе специального анализа мотивации приобщения юношей-девятиклассников к курению и употреблению алкоголя (см. предыдущую главу) мы отмечали: в основе проявления этих девиаций лежат компенсаторные процессы, выражающиеся в стремлении к личностному самоутверждению в ближайшем социальном окружении. По-видимому, те же самые механизмы обусловливают и социальную ориентированность девятиклассников в ценностном плане. Таким образом, мы можем сделать вывод о наличии содержательной взаимосвязи между ценностной и мотивационной структурами, когда трансформации, которые происходят на уровне мотивации, проявляются и на уровне ценностей, изменяя жизненную смысловую позицию. Так, наряду с принятием традиционалистских ценностей счастливой семейной жизни, повышения образования, сохранения здоровья растет неопределенность относительно планов на будущее и сомнение в своей жизненной успешности. В квадранте II отражено расположение юношей одиннадцатиклассников, употребляющих алкоголь и наркотики. Их позиция в отношении ценностных ориентаций характеризуется потребностью в самореализации, независимости, отчетливостью представлений о будущем, с одной стороны, и неуверенностью, неопределенностью, зависимостью от оценок микросоциального окружения, — с другой. В отличие от вышеописанной ситуации «нормальной» социализации 13 (квадрант IV), данная ценностная позиция прямо противоположна, ее можно определить как внутренне конфликтную. * Обобщая приведенные данные * особый * интерес, на наш взгляд, представляет обсуждение их в логике возрастного развития подростка. Так, при анализе форм поведения, связанных с риском для здоровья, следует обратить особое внимание на наличие общей возрастной тенденции, которая заключается в явной трансформации на рубеже 9-го класса (пик подросткового кризиса) социального самоощущения подростка, что выражается в нарастании чувства неуверенности и неопределенности («у меня есть сомнения в том, что жизнь сложится удачно», «мои жизненные планы на сегодня еще не определены») (квадрант I). Заметим, что именно на этот период (9-й класс) приходится пик приобщения школьников к курению и употреблению алкоголя, а также первые прецеденты употребления наркотиков. Это совпадение, на наш взгляд, не случайно. По-видимому, оно связано с негативным переживанием кризиса, когда подросток, находясь в ситуации как социального, так и ценностного самоопределения, не имеет достаточных возможностей для профессиональной и личностной самореализации (в силу своего возраста, недостаточно высокого социального статуса и т. д.). Это дает нам основание сделать вывод о том, что девиантное поведение является своеобразным «эффектом», сопровождающим качественную перестройку структуры ценностей на особом возрастном этапе социального развития: подросток, испытывая негативные переживания и не имея приемлемых возможностей для разрешения кризисной ситуации, «уходит в зону риска». И здесь следует определить принципиальное различие в переживании возрастного кризиса «девиантными» и «нормативными» подростками. Так, для значительной части подростков характерен «негативный» тип прохождения возрастного кризиса, который сопровождается социальной и личностной неопределенностью и неуверенностью, вследствие чего они и обращаются к девиантным формам поведения. Причем на более позднем возрастном этапе (11-й класс) эта неопределенность сменяется отчетливым видением своего будущего и вполне осознанным стремлением к самореализации («духовная и физическая близость с любимым человеком», «самостоятельность и независимость» и 14 «возможность творческой деятельности»). Для другой же части подростков в течение всего возрастного этапа с 7-го по 11-й класс характерна определенная ригидность ценностной структуры, оценки своих личностных перспектив и жизненных планов. Хотя, переживание возрастного кризиса у них не связано с обращением к девиантным формам поведения, однако по прохождении этой стадии развития у таких («нормативных») подростков не формируется столь четкая установка на личностную самореализацию, как у «девиантов». Итак, в ходе нашего анализа мы выделили два варианта преодоления подросткового кризиса: «позитивный», не предполагающий обращения к девиации, и «негативный», сопровождающийся «уходом» в девиацию. И в этой связи, на наш взгляд, необходимо поставить особую психолого-педагогическую задачу создания специальных социальных программ, направленных на облегчение процесса формирования личностного самоопределения подростка, на повышение его социальной уверенности, а также на удержание подростка в рамках нормативного поведения. 15