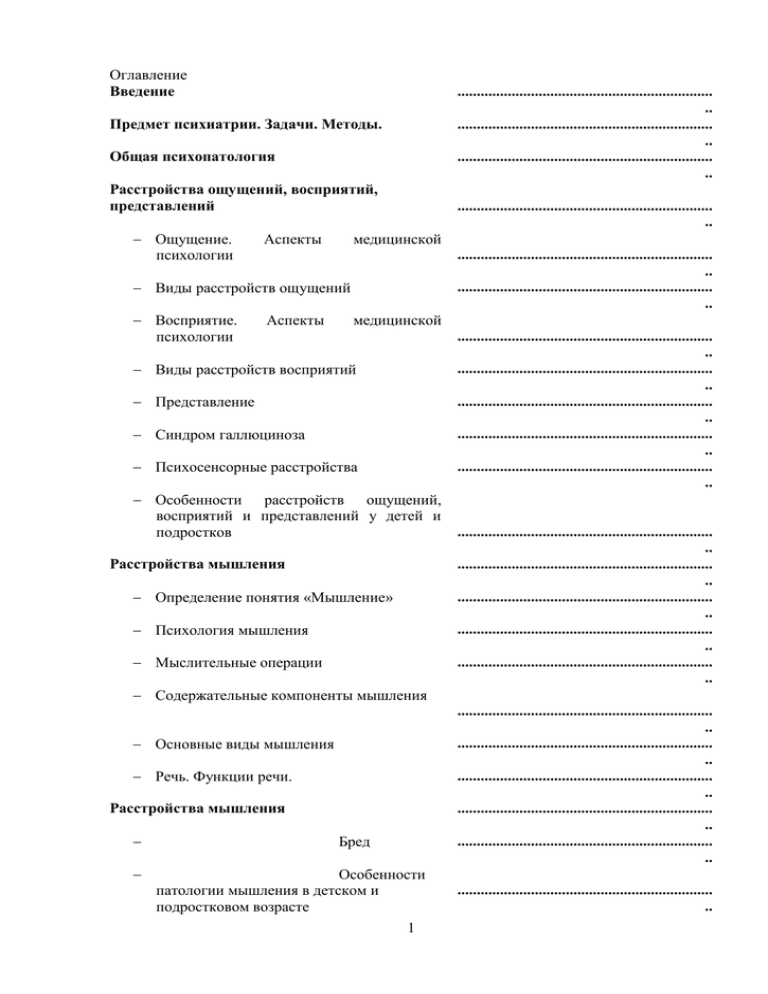

3.1. Депрессия - Южно-Уральский государственный медицинский

advertisement