Применение нейропротекторов в комплексной патогенетической

advertisement

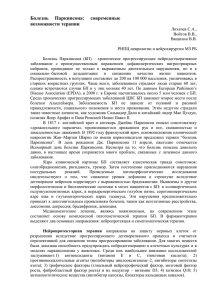

№ 5–6 (05–06) / 2008 Применение нейропротекторов в комплексной патогенетической терапии болезни Паркинсона И.Н. Карабань, д. мед. н., профессор; Н.В. Карабань, к. мед. н. НИИ геронтологии АМН Украины, Киев АСОЦІЙОВАНІ З ВІКОМ ЗАХВОРЮВАННЯ С овременные требования к медикаментозной терапии любого прогрессирующего хронического заболевания подразумевают достижение оптимальной компенсации клинической симптоматики с целью обеспечения социальной (семейной, бытовой и профессиональной) адаптации больного. Иными словами, речь идет о поддержании качества жизни пациентов на максимально возможном уровне, опираясь на последние достижения фармакотерапии болезни Паркинсона (БП). Очевидно, что успех может быть достигнут только при правильном выборе тактики лечения у каждого конкретного больного. Появление новых препаратов для лечения БП, с одной стороны, открывает более широкие возможности терапии, а с другой, – усложняет выбор врача при назначении препаратов в индивидуальном режиме дозирования. При определении лечебной тактики необходимо учитывать возраст к началу болезни, степень тяжести БП, доминирующую клиническую форму, известную клиническую эффективность препаратов и их побочные эффекты, наличие деменции, депрессии, сопутствующие соматические заболевания (артериальную гипертензию, сахарный диабет и т.д.). Современная стратегия лечения больных БП предусматривает применение средств патогенетического воздействия при одновременной профилактике побочных явлений лекарственной терапии, возникающих по причине значительной токсичности многих противопаркинсонических препаратов при их длительном применении. Основные направления патогенетической терапии БП сегодня сводятся к следующим позициям: Карабань Ирина Николаевна Доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделом экстрапирамидной патологии нервной системы Института геронтологии АМН Украины, президент Украинской ассоциации по борьбе с паркинсонизмом 18 1) регуляция дофамин­ергической нейротрансмиссии в функциональных условиях ДА-синапса и пула ДА-нейронов; 2) управление синтезом ДА путем воздействия на недофаминергическую нейротрансмиссию; 3) уменьшение степени прогрессирования заболевания с помощью нейропротекции поврежденных ДА-нейронов. Несмотря на то, что препараты леводопы считаются наиболее эффективными в лечении БП, большинство неврологов откладывают их назначение до более позднего срока во избежание раннего развития моторных флюктуаций и лекарственных дискинезий. В последние годы все чаще в качестве препаратов выбора для патогенетического лечения применяют агонисты ДА-рецепторов. Это позволяет на ранней стадии БП уменьшить выраженность тремора покоя, ригидности и акинезии, а также отсрочить назначение препаратов леводопы. Основным преимуществом агонистов дофаминовых рецепторов является прямое их действие на рецепторы, в том числе и постсинаптические. Благодаря этому фармакодинамическое действие осуществляется в обход дегенерирующих нейронов и не связано с превращением леводопасодержащих препаратов в дофамин. До момента открытия различных подтипов дофаминовых рецепторов оставалось непонятным, как такое разнообразие двигательных, поведенческих, психических функций реализуется только одним медиатором – дофамином. В 80-е годы прошлого века были идентифицированы D1 и D2 подтипы дофаминовых рецепторов. Впоследствии было выделено 5 подтипов дофаминовых рецепторов, которые функционально связаны с семействами D1- и D2-рецепторов. Различные подтипы дофаминовых рецепторов отличаются локализацией на пре- и постсинаптических мембранах и разным аффинитетом к эндогенному дофамину и дофамину, синтезированному из экзогенной леводопы. Антипаркинсонический эффект агонистов этих рецепторов связан со стимуляцией D2-рецепторов. Агонисты ДА-рецепторов подразделяют на 2 класса – эрголиновые (бромокриптин, парлодел, перголид, каберголин) и неэрголиновые (апоморфин, прамипексол, пирибедил). До- стоинством неэрголиновых препаратов является узкий спектр побочных эффектов, не включающий вазоспазм, эритромелалгию, плевропульмональный и забрюшинный фиброз. Установлено, что рецепторы подтипа D2 локализуются на холинергических и ГАМКергических нейронах стриатума и ДАергических нейронах черной субстанции. Рецепторы D1 локализуются на стриарных нейронах, дающих проекции на ретикулярную часть черной субстанции. Функциональное различие D1- и D2рецепторов подтверждается тем, что применение селективных агонистов и антагонистов этих рецепторов приводит к разным фармакологическим и физиологическим, в том числе моторным и поведенческим эффектам, при этом противопаркинсонический эффект преимущественно связан со стимуляцией D2-рецепторов. При БП происходит закономерное изменение функционального состояния ДА-рецепторов. На начальной стадии заболевания снижается количество пресинаптических D2-рецепторов в нейронах черной субстанции, по мере нарастания денервации стриатума уменьшается активность постсинаптических D2-рецепторов. Повышенное внимание исследователей к агонистам ДАрецепторов в последние годы связано с обсуждением нейропротективного их действия. Полагают, что оно присуще всей группе препаратов. Так, D. Felten et al. показали, что D2агонист перголид способствует сохранности нигростриарных дофаминергических нейронов у старых крыс. B. Delbarre et al. установили, что другой агонист D2-рецепторов – пирибедил нивелирует нейродегенеративный эффект ишемии мозга у приматов. Антиоксидантное действие пирибедила подтверждено в экспериментальном исследовании перекисного окисления липидов in vivo и in vitro. Нейропротективное действие на многих экспериментальных моделях, в том числе ишемического повреждения нейронов, метамфетаминового токсического воздействия, вызванного МФТР-повреждением нейронов, установлено и у других агонистов дофамина, в частности у прамипексола. Важно отметить, что в наблюдениях E. Hall et al. № 5–6 (05–06) / 2008 ных дофаминергических осложнений. Принимая во внимание провоцирующее влияние эмоциональных нагрузок на выраженность дискинезии и убедительно доказанный антидепрессивный и тимолептический эффекты прамипексола, вполне правомерно предположить способность препарата положительно влиять на выраженность дискинезий. В настоящей работе проведена оценка эффективности влияния прамипексола (мирапекс) при его применении в комбинированной терапии у больных БП на леводопа-индуцированные двигательные осложнения. В исследование были включены 28 больных, соответствующих критериям диагноза БП. Тяжесть заболевания, которую оценивали в период «включения», соответствовала 2–3 стадиям по Хен-Яру (в среднем 2,6±0,3). Возраст больных составлял от 48 до 72 лет, продолжительность заболевания – от 5 до 10 лет, продолжительность приема препаратов леводопы – от 4 до 10 лет (6,1±3,2 года). Средняя суточная доза на момент включения в исследование равнялась 703,5±210,8 мг. У всех больных наблюдались феномен «истощения действия разовой дозы», наличие периодов «включение-выключение», двухфазная дискинезия. Препарат назначали по 0,25 мг 3 раза в день с постепенным увеличением разовой дозы на 0,25 мг каждую неделю до среднесуточной терапевтической дозы 1,5 г. При появлении побочных эффектов при приеме препарата (тошнота, ортостатическая гипотензия) сначала снижали суточную дозу леводопы, а если побочный эффект сохранялся – снижали дозу прамипексола на одну ступень и дальнейшее повышение не осуществляли. Первые признаки улучшения субъективного самочувствия и неврологичес­ кого статуса наблюдались уже в конце 2-й недели приема препарата на дозе 0,75 мг/сут. Динамика основных клинических проявлений БП представлена в табл. 1. Как видно из табл. 1, дополнительное назначение прамипексола сопровождалось достоверным положительным влиянием препарата на двигательные нарушения, оцениваемые по ІІІ части UPDRS, уменьшались тремор, ригидность, брадикинезия. Суммарный балл к концу 4-й недели при дозе 0,75 мг/ сут. достоверно снизился с 23,6±7,1 до 16,5±5,9 (р<0,01). Изучение влияния прамипексола на двигательные флюктуации показало, что у больных БП наблюдалось достоверное укорочение периода «выключение» (р<0,01), который протекал легче и с менее выраженными неврологическими нарушениями (табл. 2). Отмечено также увеличение продолжительности периода «включение». Кроме того, у по- Таблица 1 Двигательные нарушения у больных БП при комбинированной терапии прамипексолом (мирапекс) с препаратами леводопы (М±m) Время наблюдения (недели) Шкалы (баллы) 1-я 2-я 3-я 4-я UPDRS, часть III 23,6±7,1 22,7±6,5 18,1±6,3 16,5±5,9* Шкала дискинезий 6,1±0,7 6,0±0,5 5,6±0,4 4,3±0,3* Примечание: * – р<0,01 по сравнению с 1-й неделей. Таблица 2 Влияние прамипексола (мирапекса) на продолжительность периодов «включениевыключение» при БП, оцениваемую с помощью дневников пациентов (М±m) Клинический показатель До лечения Продолжительность периода «выключение», мин. Продолжительность периода «включение», мин. После лечения 2-я неделя 4-я неделя 476,55±35,70 340,4±33,4* 250,0±36,3* 493,4±25,1 735,7±19,9* 744,7±21,1* Примечание: * – р<0,01 по сравнению с показателями до лечения. ловины больных (14 человек) удалось уменьшить суточную дозу леводопы с 731,6±100,3 до 517,5±95,6 мг/сут. (р< 0,05), что весьма важно для дальнейшего прогноза терапии этой категории больных, поскольку современная стратегия лечения БП основана на использовании минимальных эффективных доз заместительной терапии леводопасодержащими препаратами. Таким образом, в ходе проведенного исследования показана способность прамипексола оказывать позитивное влияние на лекарственные дискинезии. В связи с тем, что D3- и D1-рецепторы имеют совместную топическую локализацию в стриатуме, а также благодаря возможности через их активацию усиливать прямой D1опосредованный нейромедиаторный путь, агонисты D3-рецепторов (прамипексол) могут моделировать эффект D1-агонистов и, следовательно, приводить к уменьшению дисбаланса между активностью прямого и непрямого моторного путей. Кроме того, отмеченные многими авторами антидепрессивный и тимолептический эффекты прамипексола за счет стимуляции D3-рецепторов в лимбической системе, по нашему мнению, также вносят свой вклад в антидискинетический эффект препарата. Применение нейропротекторов в комплексной патогенетической терапии болезни Паркинсона Список литературы находится в редакции 19 AGE-RELATED DISEASES нейропротективное действие агонистов дофамина в эксперименте с вызванным МФТР-повреждением нейронов связывают со стимуляцией пресинаптических ауторецепторов. Нейровизуализационное исследование плотности транспортеров (переносчиков) дофамина у больных с начальными стадиями болезни Паркинсона на фоне лечения прамипексолом в сравнении с применением леводопы показало, что при применении агониста дофаминергических рецепторов была выявлена высокая сохранность транспортеров дофамина. T. Chase отмечает следующие возможные преимущества агонистов дофамина (связанные с механизмом их действия и/или особенностями фармакокинетики) перед леводопой: – непосредственная стимуляция рецепторов дофамина; – отсутствие необходимости биотрансформации в активное вещество; – возможная селективность в отношении рецепторов дофамина; – более длительный период полувыведения; – возможность более позднего назначения леводопы; – меньшая вероятность двигательных осложнений; – отсутствие образования свободных радикалов; – возможное нейропротективное действие. Открытое J. Kebabian et al. свойство дофамина стимулировать аденилатциклазную активность было положено в основу разделения рецепторов дофамина на два варианта – D1 и D2. Рецепторы, стимулирующие данную активность с увеличением образования циклической АМФ (цАМФ), были отнесены к D1-рецепторам, а те, которые либо не влияли на активность аденилатциклазы, либо ингибировали ее с последующим уменьшением образования цАМФ, – к D2-рецепторам. В настоящее время изучено 6 подтипов дофаминергических рецепторов. Подтипы D1 и D5 принадлежат к группе D1-рецепторов, тогда как D2, D3, D4 – к группе D2-рецепторов. Основной терапевтической мишенью при болезни Паркинсона являются D2-рецепторы, которые широко представлены в нигростриарных, мезолимбических и мезокортикальных путях. В то же время, ряд данных указывает на важную роль в формировании «порога» дискинезий D1- и D3-рецепторов. К современным агонистам ДАрецепторов неэрголинового типа, обладающих высоким аффинитетом к D5-подтипу рецепторов, относится прамипексол (миpапекс), при этом сродство этого препарата к D5-рецепторам в 7 раз выше, чем к D2-рецепторам. Показано, что назначение прамипексола больным БП на ранней стадии заболевания позволяет вдвое снизить частоту развития двигатель-