НОВЫЕ АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ РОДА ЕЖОВНИК

advertisement

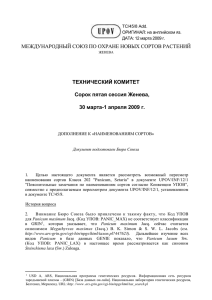

Вестник БГУ. Сер. 2. 2012. № 1 УДК 581.95(476)-542.11 М.А. ДЖУС НОВЫЕ АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ РОДА ЕЖОВНИК (ECHINOCHLOA P. BEAUV., POACEAE) ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ А key and synopsis of species of Echinochloa P. Beauv. (Poaceae, Paniceae) in the Belarusian flora are presented. There are 5 alien species of this genus occurring in this territory: Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb. (first record from Belarus), E. oryzoides (Ard.) Frytsch, E. crus-galli (L.) P. Beauv., E. esculenta (A. Braun) H. Scholz and E. frumentacea Link. All previous records of Echinochloa frumentacea from various regions of Belarus are probably referable to the nowadays commonly cultivated species – E. esculenta. К роду Ежовник (Echinochloa P. Beauv.) относятся однолетние и многолетние травянистые растения, предпочитающие влажные и сырые местообитания, распространенные преимущественно в тропических и субтропических, отчасти также в умеренно теплых странах обоих полушарий. Род является одним из наиболее эволюционно продвинутых в семействе Мятликовые и относится к таксономически сложной группе трибы Paniceae R. Br. Основными причинами слабой изученности ежовников выступают значительная изменчивость диагностически важных признаков, наблюдающаяся в различных частях ареала широко распространенных видов, морфологическое сходство между различными представителями рода, их экологическая пластичность и широкая фитоценотическая амплитуда. Все это приводит к различиям в оценке числа видов в пределах рода (различные авторы выделяют в нем от 10–20 до 40–50 и более видов), а также недостаточной изученности распространения большинства его представителей [1–6]. Многие представители ежовников имеют важное практическое значение. Некоторые виды, особенно восточноазиатский Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz и южноазиатский E. frumentacea Link, часто широко культивируют во многих странах в качестве пищевых (дающих главным образом крупу), а также весьма ценных кормовых растений. В тропических странах Африки и Южной Азии с этими же целями иногда также выращивают многолетние виды E. stagnina (Retz.) P. Beauv., E. pyramidalis (Lam.) Hitchc. et Chase и однолетние E. colona (L.) Link, E. oryzicola (Vasinger) Vasinger. Кормовыми растениями, в частности для домашней птицы, могут служить и другие виды рода. Наиболее широко распространенный и полиморфный вид E. crus-galli (L.) P. Beauv. является злостным сорняком полей и плантаций различных сельскохозяйственных культур, часто встречается также в различных рудеральных сообществах. В качестве специализированного сорняка риса рассматривается также E. oryzoides (Ard.) Frytsch, E. oryzicola и многие другие [1]. Для флоры Беларуси в основных флористических сводках долгое время указывался лишь один вид рода – Echinochloa crus-galli [7, 8]. В последние годы стали появляться новые сведения о таксономическом составе и распространении представителей рода [9–12]. Некоторые из этих данных нуждаются в уточнении. Целью данной работы является обобщение имеющихся данных о видовом составе, распространении и диагностических признаках представителей рода Echinochloa во флоре Беларуси. Материал и методика Видовой состав рода Echinochloa изучался в ходе научной обработки имеющихся коллекционных фондов в различных Гербарных хранилищах Беларуси и сопредельных стран. Изучены материалы, хранящиеся в Гербариях LE, KW, MSKU, LWS, LW, MW*, а также ГГУ им. Ф. Скорины, ВГУ им. П.М. Машерова, Березинского биосферного заповедника, Национальных парков «Беловежская пуща» и «Припятский». Фактический материал целенаправленно собирался также в период с 1997 по 2011 г. в различных административных районах Беларуси маршрутным и детально-маршрутным методом. В ходе сбора внимание уделялось всему спектру характерных местообитаний видов рода: различным околоводным, сегетальным и рудеральным растительным сообществам. Флористические и геоботанические описания, сбор материала и его обработка проводились с помощью стандартных методов [14–16], определение видов – с помощью диагностических ключей и рисунков, имеющихся в литературе по систематическому изучению рода [1–3, 5, 17–19]. Собранный гербарный материал хранится в Гербарии кафедры ботаники БГУ (MSKU). Дублеты переданы в Гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE). Результаты и их обсуждение На основании изучения гербарных материалов и анализа данных литературы для флоры Беларуси установлено произрастание 5 видов рода Echinochloa. Далее приводится ключ для определения видов и краткие комментарии по каждому из них. * 58 Сокращения названий Гербариев приведены в соответствии со сводкой [13]. Биология Ключ для определения видов рода Echinochloa во флоре Беларуси 1. Колоски почти всегда остистые, 3,6–4,8 (5,0) мм длиной (без учета остей). Нижние цветковые чешуи плодущего цветка 3,5–4,5 мм длиной. Зерновки 2,2–2,8 мм длиной. Лишь немногие из колосков соцветия с сочленением, поэтому после созревания большей частью остаются на веточках метелки. Сорные растения.......................................................................................................................E. oryzoides – Колоски остистые или безостые, 2,3–3,6 мм длиной. Нижние цветковые чешуи плодущего цветка 2,3–3,5 мм длиной. Колоски в метелке с сочленением и при плодах легко опадают (сорные растения) или без сочленения и остающиеся на веточках соцветия (культивируемые растения).............................2 2. Не менее 1/2–1/3 всех колосков в метелке с сочленением у основания и при плодах легко опадают. Нижняя цветковая чешуя стерильного цветка на верхушке остистая или безостая, покрытая, как и верхняя колосковая чешуя, многочисленными волосками, шипиками и щетинками. Соцветия рыхлые, часто поникающие. Фертильная нижняя цветковая чешуя и зерновки почти гладкие или слабо бугорчатые. Сорные растения .........................................................................................................................3 – Все колоски у основания без сочленений и при плодах не опадают. Нижняя цветковая чешуя стерильного цветка безостая (редко с короткой остью), покрытая, как и верхняя колосковая чешуя, немногочисленными волосками, шипиками и щетинками. Соцветия плотные и густые, обычно прямостоячие. Фертильная нижняя цветковая чешуя и зерновки заметно бугорчатые. Культивируемые растения, но иногда встречающиеся как сорные вблизи посевов ...............................................................4 3. Верхняя колосковая чешуя и нижняя цветковая чешуя стерильного цветка с более-менее прижатыми волосками или щетинками, не расширенными у основания. Верхняя часть (носик) нижней цветковой чешуи фертильного цветка резко ограничена сочленением от остальной части чешуи. Носик покрыт короткими ресничками, у основания с мелкими шипиками. Колоски безостые или с остями до 50 мм длиной. Широко распространенные сегетальные и рудеральные растения ................. E. crus-galli – Верхняя колосковая чешуя и нижняя цветковая чешуя стерильного цветка вдоль жилок с жесткими, отогнутыми шипиковидными щетинками, расширенными у основания (рис. 1, 2). Нижняя цветковая чешуя фертильного цветка на верхушке довольно плавно переходит в оттянутый носик. Носик у основания без мелких шипиков, покрыт только ресничками. Колоски безостые или с короткими остями до 6–8 мм длиной. Редкие рудеральные растения................................................... E. microstachya Рис. 1. Внешний вид фрагмента соцветия Echinochloa microstachya Рис. 2. Внешний вид колоска Echinochloa microstachya (по [18]) 4. Колоски буровато-фиолетовые, безостые или с короткой остью, широкояйцевидные, обычно не образующие на веточках правильных рядов. Метелки густые, с тесно сближенными и обычно с разветвленными веточками. Узлы метелки густо опушены мелкими шипиками, расширенными у основания. Зрелые зерновки бурые ..................................................................................................... E. esculenta + Колоски бледно-зеленые, всегда безостые, яйцевидные, обычно расположенные на веточках правильными рядами. Метелки с более расставленными, простыми или слабо разветвленными веточками. Узлы метелки голые или рассеянно опушенные мелкими шипиками, расширенными у основания. Зерновки светлые ............................................................................................................. E. frumentacea Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb., 1931, Brittonia, 1 : 82. – Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald var. microstachya Wiegand, 1921, Rhodora, 23 : 58. – Echinochloa pungens (Poir.) Rydb. var. microstachya (Wiegand) Fernald et Griscom, 1935, Rhodora, 37 : 137. – Ежовник мелкоколосый. 59 Вестник БГУ. Сер. 2. 2012. № 1 Данный вид очень схож (и иногда рассматривается лишь как разновидность) с другим американским по происхождению видом Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald. От него Echinochloa microstachya отличается безостыми или короткоостистыми колосками 2,8–3,6 мм длиной (у E. muricata колоски обычно остистые и более крупные – 3,5–4,0 (5,0) мм длиной). В пределах своего первичного ареала (в США и Канаде) Echinochloa microstachya распространена преимущественно в западной части континента, а E. muricata – в восточной [5]. До начала XIX в. в Северной Америке аборигенные Echinochloa muricata и E. microstachya не отличали от занесенного сюда из Европы E. crus-galli. В европейских странах, в свою очередь, североамериканская Echinochloa muricata s. l. была обнаружена лишь в 1950-х гг. В Европе первые сборы этого вида, долгое время неверно определяемого как Echinochloa crus-galli, вероятно, относятся к концу XIX в. В Европу он попал, скорее всего, с экспортируемой из Америки шерстью [17]. Дальнейшее распространение происходило преимущественно водным путем и перелетными птицами. Имеются также указания, что Echinochloa muricata выращивалась в некоторых европейских странах в качестве кормового растения (главным образом для птиц) [6]. В странах Европы Echinochloa muricata s. str. встречается гораздо реже, чем E. microstachya, и, вероятно, является лишь редким эфемерофитом. Echinochloa microstachya, напротив, расширяет свой ареал и в отдельных странах, например во Франции и Бельгии, является вполне натурализовавшимся растением. Кроме того, Echinochloa muricata s. str. и E. microstachya отмечены также в Великобритании, Германии, Дании, Чехии, Польше, Голландии и в некоторых других регионах (в Японии, Новой Зеландии, на северо-востоке Китая, в южной Африке и Австралии) [6, 19–22]. На территории бывшего СССР Echinochloa microstachya впервые была обнаружена С.Л. Мосякиным и В.Д. Бочкиным в 1989 г. в Украине (г. Киев) и в России (г. Москва) [23, 24]. Современное распространение E. muricata s. l. нуждается в дальнейшем изучении, так как ее часто не отличают от широко распространенной Echinochloa crus-galli, а также других видов этого рода. Нами Echinochloa microstachya впервые была обнаружена в 2009 г. на полях фильтрации вблизи станции аэрации на юго-восточной окраине г. Минска (промузел Шабаны), где встречается в значительном обилии. В 2011 г. в ходе целенаправленных поисков единичные особи этого вида были также обнаружены в двух других местонахождениях в ближайших окрестностях Минска: на полигонах ТБО вблизи д. Климовичи и вблизи д. Б. Тростенец. Во всех случаях Echinochloa microstachya встречалась совместно с E. crus-galli. Echinochloa oryzoides (Ard.) Frytsch, 1891, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 41 : 742. – Panicum oryzoides Ard., 1764, Animadv. Bot. 2 : 16. – Panicum hostii Bieb., 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3 : 56. – Echinochloa macrocarpa Vasing., 1934, in Roshevits, Fl. URSS, 2 : 34, 739. – Ежовник рисовидный. В Беларуси этот вид известен как редкое заносное растение (вероятно эфемерофит). Впервые он был собран в 1987 г. в окрестностях г. Минска на городской свалке мусора [11]. Современное распространение нуждается в дальнейшем изучении. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., 1912, Ess. Agrost. : 53, 161, tab. 11, fig. 2. – Panicum crus-galli L., 1753, Sp. Pl. : 56. – Panicum digitatum Gilib., 1792, Exerc. Phyt. : 517. Ежовник обыкновенный, петушье или куриное просо. Наиболее обычный, широко распространенный и массовый представитель рода в Беларуси. Отмечается как нередкое растение уже в самых ранних флористических работах [25]. В пределах страны этот евразийский, вероятно, тропический по происхождению вид является, по всей видимости, археофитом. Как и в других частях ареала, в Беларуси Echinochloa crus-galli характеризуется значительным полиморфизмом. Наиболее обычны var. submutica Neilr. (с почти безостыми колосками), а также относительно короткоостистая типовая разновидность var. crus-galli с остями 0,5–3 см длиной. Реже встречается var. aristata S.F. Gray с длинными остями до 3–4 см [9]. Нередко длина остей варьирует в значительной степени даже в пределах одного соцветия. Сравнительно недавно одна из длинноостистых аллювиальных рас Echinochloa crus-galli s. l. была описана из Европейской России в качестве самостоятельного вида – Echinochloa tzvelevii Mosyakin ex Mavrodiev et H. Scholz [26]. Его распространение нуждается в дальнейшем изучении. Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz, 1992, Taxon, 41 : 523. – Panicum esculentum A. Braun, 1861, Ind. Sem. Hort. Berol. App. : 3. – Echinochloa utilis Ohwi et Yabuno, 1962, Acta Phytotax. Geobot. (Kyoto), 20 : 50. – Ежовник съедобный, посевной, или японское просо. Этот вид широко культивируется во многих нетропических странах (Японии, Китае, Корее, США, Канаде, Австралии и др.) в качестве кормового и пищевого растения, иногда встречается как сорное, 60 Биология заносное или реже – одичавшее в посевах других культур [4–6, 27]. Как экспериментальная культура выращивается также в Украине, России и странах Центральной Азии [1, 3]. В Беларуси японское просо возделывалось в 1950-е гг. преимущественно в южных регионах республики, однако широкого распространения тогда не получило [28]. Отсутствие сортов отечественной селекции и хорошо налаженного семеноводства не позволило занять этой культуре достойное место в кормопроизводстве [29]. В 2003–2005 гг. Echinochloa esculenta испытывалась научнопрактическим центром НАН Беларуси по земледелию, а с 2005 г. – проходит государственное сортоиспытание. В частности, широко испытывался российско-белорусский сорт Удалая 2*, урожайность зеленой массы которого достигает 760 ц/га, а зерна – до 40 ц/га**. По результатам испытаний, начиная с середины 2010-х гг., просо японское широко культивируется под названием «пайза» в различных регионах страны (преимущественно в Брестской, Гомельской и Минской областях) [29]. В действительности же название «пайза», или «пайдза», относится к другому виду – Echinochloa frumentacea (см. ниже). С 2007 г. Echinochloa esculenta регистрируется нами и вне культуры как сорное растение по обочинам дорог (нередко вблизи посевов этого растения), а также на полигонах ТБО, вблизи очистных сооружений и в других рудеральных местообитаниях (рис. 3). Рис. 3. Распространение Echinochloa esculenta в Беларуси (по данным Гербария БГУ) В странах Европы в качестве сорного растения вид известен в Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Польше и распространяется преимущественно с кормовыми смесями для птиц и импортируемыми семенами сои [6, 27, 30]. Вероятно, в европейских странах Echinochloa esculenta является эфемерофитом, так как цветение и созревание семян происходит лишь в конце периода вегетации. Echinochloa esculenta как культурное растение родом из Восточной Азии (Япония, Корея, Китай). Предковым для нее, по всей вероятности, является преимущественно сорный вид Echinochloa crus-galli [31, 32]. Echinochloa frumentacea Link, 1827, Hort. Bot. Berol., 1 : 204. – Panicum frumentaceum Roxb., 1820, Fl. Ind. 1 : 307, non Salisb., 1796. – Echinochloa colona (L.) Link. var. frumentacea Ridley, 1962, Acta Phytotax. Geobot. (Kyoto), 20:50. – Ежовник хлебный, или пайза. * ** С 2008 г. внесен в Государственный реестр сортов Республики Беларусь. С 2010 г. государственное испытание проходит новый белорусский сорт Любава. 61 Вестник БГУ. Сер. 2. 2012. № 1 Этот вид также выращивается в качестве кормового и пищевого растения, но главным образом в тропических странах и реже, чем предыдущий [1, 4, 5, 27]. В ботанической литературе для флоры Беларуси Echinochloa frumentacea указывается в 2009 г. «как новая для Беларуси кормовая культура… в посевах и в качестве одичавшего растения» для Воложинского, Брестского, Горецкого, Ивацевичского, Пинского и Столбцовского районов, а также предполагается дальнейшее «распространение вида по синантропным местам» [12]. Почти не вызывает сомнения то, что Echinochloa frumentacea авторами цитируемой статьи приводится по ошибке вместо E. esculenta. Также ошибочными, вероятно, являются и все указания Echinochloa frumentacea для Беларуси, содержащиеся в сельскохозяйственной литературе. Распространение Echinochloa frumentacea нуждается в уточнении, так как и во многих других европейских странах вид указывается ошибочно вместо более распространенного E. esculenta (см. выше) [3, 27, 30]. Необходимо отметить, что, несмотря на морфологическое сходство между двумя этими видами, они не являются близкородственными (гибриды между ними стерильны) и имеют различное происхождение [31, 32]. В 2011 г. единичные экземпляры Echinochloa frumentacea были собраны нами на полигоне ТБО вблизи д. Б. Тростенец в окрестностях г. Минска. В других же местах (в том числе и в посевах) он ни разу нами отмечен не был. По-видимому, этот вид является в Беларуси очень редким, заносным растением и относится к группе эфемерофитов. Сходная встречаемость и степень натурализации Echinochloa frumentacea отмечены, в частности, и для Украины [3, 23]. Родина этого вида – Индия и, возможно, Африка. Его дикорастущим предком является тропический вид Echinochloa colona [30, 31]. Кроме 5 видов ежовников, произрастание которых достоверно подтверждено, в Беларуси возможно нахождение и других адвентивных видов рода, прежде всего Echinochloa colona и E. muricata, которые уже отмечены в сопредельных странах. 1. Ц в е л е в Н . Н . Злаки СССР / Отв. ред. Ан. А. Федоров. Л., 1976. С. 660. 2. W i e g a n d K . M . // Rhodora. 1921. Vol. 23. P. 49. 3. M o s y a k i n S . L . // Ботаника и микология на пути в третье тысячелетие. Киев, 1996. С. 217. 4. M i c h a e l P . W . // Proc. of 18th Asian-Pacific Weed Sci. Conf. Beijing, 2001. P. 57. 5. M i c h a e l P . W . Echinochloa P. Beauv. Flora of North America, North of Mexico / Ed. M.E. Barkworth et al. New York, 2003. Vol. 25 (2). P. 390. 6. H e g i G . Illustrierte Flora von Mitteleuropa / Ed. H.J. Conert. Berlin, 1998. Bd. 1. T. 3: Poaceae. S. 63. 7. Флора БССР: в 5 т. М., 1949. Т. 1. С. 138. 8. Флора Европейской части СССР. Л., 1974. Т. 1. С. 354. 9. В ы н а е в Г . В . , Т р е т ь я к о в Д . И . // Ботаника: Исследования: Сб. науч. тр. 1979. Вып. 21. С. 62. 10. Определитель высших растений Беларуси. Мн., 1998. С. 412. 11. Т р е т ь я к о в Д . И . // Ботан. журн. 1990. Т. 75. № 2. С. 255. 12. Д у б о в и к Д . В . , Т р е т ь я к о в Д . И . , С к у р а т о в и ч А . Н . , С а в ч у к С . С . // Ботаника (исследования): Сб. науч. тр. 2009. Вып. 37. С. 56. 13. H o l m g r e n K . , H o l m g r e n N . , B a r n e t t L . Index Herbariorum. Pt. 1. The Herbaria of the World. 8 ed. Bronx; New York, 1990. 14. Полевая геоботаника: в 5 т. М.; Л., 1964. Т. 3. 15. Программа и методика биогеоценологических исследований. М., 1974. 16. Гербарное дело: Справ. руководство. Кью, 1995. 17. H o s t e I . // Belgian Journ. Bot. 2004. Vol. 137. № 2. P. 163. 18. Manual of the Alien Plants of Belgium [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://alienplantsbelgium.be/content/echinochloa-muricata. Дата доступа: 04.12.2011. 19. S c h o l z H . // Florist. Rundbriefe. 1995. Bd. 29. S. 44. 20. P y š e k P . , S a d l o J . , M a n d a k B . // Preslia. 2002. Vol. 74. P. 97. 21. P a c y n a A . , R o s t a ń s k i K . , G u z i k J . // Fragm. Flor. Geobot. 1999. Suppl. 7. P. 165. 22. V e r l o o v e F . , V a n d e n b e r g h e C . // Dumortiera. 1993. Vol. 53-54. P. 35. 23. M o s y a k i n S . L . // Укр. ботан. журн. 1991. Т. 48. № 4. С. 28. 24. М о с я к и н С . Н . , Б о ч к и н В . Д . // Бюл. Гл. Бот. сада. 1993. Вып. 168. С. 56. 25. G i l i b e r J . E . Exercitia phytologica. Lugduni, 1792. Vol. 2. P. 517. 26. М а в р о д и е в Е . В . , Ш о л ь ц Х . , С у х о р у к о в А . П . // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2007. Т. 112. Вып. 1. С. 88. 27. P a c y n a A . , G u z i k J . // Fragm. Flor. Geobot. 1997. Vol. 42. P. 265. 28. О г н е в И . М . Кормовые культуры в БССР. Мн., 1957. 29. К о р з у н О . С . , А н о х и н а Т . А . , К а д ы р о в Р . М . , К р а в ц о в С . В . Возделывание просовидных культур в Республике Беларусь. Гродно, 2011. 30. C l e m e n t E . J . // BSBI News. 1981. Vol. 27. P. 16. 31. Y a b u n o T . // Cytologia. 1962. Vol. 27. № 3. P. 296. 32. H i l u K . W . // Pl. Syst. Evol. 1994. Vol. 189. № 3-4. P. 247. Поступила в редакцию 06.12.11. Максим Анатольевич Джус – кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники. 62