динамика восстановления клеток перевиваемой линии мдбк

advertisement

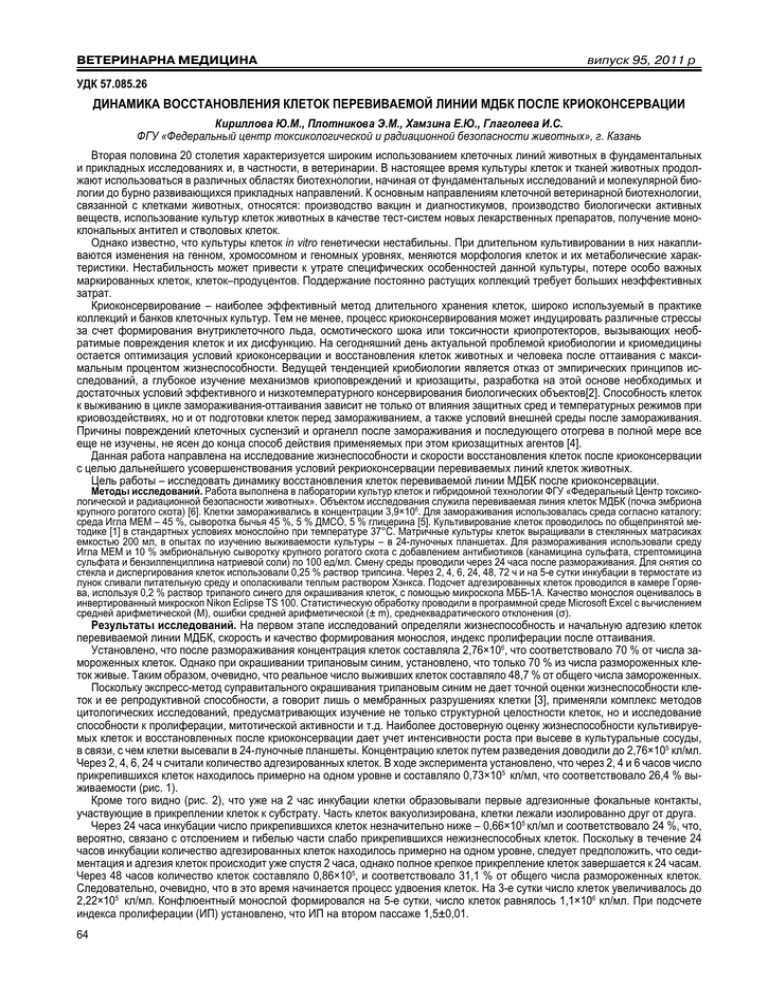

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ âèïóñê 95, 2011 ð УДК 57.085.26 ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК ПЕРЕВИВАЕМОЙ ЛИНИИ МДБК ПОСЛЕ КРИОКОНСЕРВАЦИИ Кириллова Ю.М., Плотникова Э.М., Хамзина Е.Ю., Глаголева И.С. ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных», г. Казань Вторая половина 20 столетия характеризуется широким использованием клеточных линий животных в фундаментальных и прикладных исследованиях и, в частности, в ветеринарии. В настоящее время культуры клеток и тканей животных продолжают использоваться в различных областях биотехнологии, начиная от фундаментальных исследований и молекулярной биологии до бурно развивающихся прикладных направлений. К основным направлениям клеточной ветеринарной биотехнологии, связанной с клетками животных, относятся: производство вакцин и диагностикумов, производство биологически активных веществ, использование культур клеток животных в качестве тест-систем новых лекарственных препаратов, получение моноклональных антител и стволовых клеток. Однако известно, что культуры клеток in vitro генетически нестабильны. При длительном культивировании в них накапливаются изменения на генном, хромосомном и геномных уровнях, меняются морфология клеток и их метаболические характеристики. Нестабильность может привести к утрате специфических особенностей данной культуры, потере особо важных маркированных клеток, клеток–продуцентов. Поддержание постоянно растущих коллекций требует больших неэффективных затрат. Криоконсервирование – наиболее эффективный метод длительного хранения клеток, широко используемый в практике коллекций и банков клеточных культур. Тем не менее, процесс криоконсервирования может индуцировать различные стрессы за счет формирования внутриклеточного льда, осмотического шока или токсичности криопротекторов, вызывающих необратимые повреждения клеток и их дисфункцию. На сегодняшний день актуальной проблемой криобиологии и криомедицины остается оптимизация условий криоконсервации и восстановления клеток животных и человека после оттаивания с максимальным процентом жизнеспособности. Ведущей тенденцией криобиологии является отказ от эмпирических принципов исследований, а глубокое изучение механизмов криоповреждений и криозащиты, разработка на этой основе необходимых и достаточных условий эффективного и низкотемпературного консервирования биологических объектов[2]. Способность клеток к выживанию в цикле замораживания-оттаивания зависит не только от влияния защитных сред и температурных режимов при криовоздействиях, но и от подготовки клеток перед замораживанием, а также условий внешней среды после замораживания. Причины повреждений клеточных суспензий и органелл после замораживания и последующего отогрева в полной мере все еще не изучены, не ясен до конца способ действия применяемых при этом криозащитных агентов [4]. Данная работа направлена на исследование жизнеспособности и скорости восстановления клеток после криоконсервации с целью дальнейшего усовершенствования условий рекриоконсервации перевиваемых линий клеток животных. Цель работы – исследовать динамику восстановления клеток перевиваемой линии МДБК после криоконсервации. Методы исследований. Работа выполнена в лаборатории культур клеток и гибридомной технологии ФГУ «Федеральный Центр токсикологической и радиационной безопасности животных». Объектом исследования служила перевиваемая линия клеток МДБК (почка эмбриона крупного рогатого скота) [6]. Клетки замораживались в концентрации 3,9×106. Для замораживания использовалась среда согласно каталогу: среда Игла МЕМ – 45 %, сыворотка бычья 45 %, 5 % ДМСО, 5 % глицерина [5]. Культивирование клеток проводилось по общепринятой методике [1] в стандартных условиях монослойно при температуре 37°C. Матричные культуры клеток выращивали в стеклянных матрасиках емкостью 200 мл, в опытах по изучению выживаемости культуры – в 24-луночных планшетах. Для размораживания использовали среду Игла МЕМ и 10 % эмбриональную сыворотку крупного рогатого скота с добавлением антибиотиков (канамицина сульфата, стрептомицина сульфата и бензилпенциллина натриевой соли) по 100 ед/мл. Смену среды проводили через 24 часа после размораживания. Для снятия со стекла и диспергирования клеток использовали 0,25 % раствор трипсина. Через 2, 4, 6, 24, 48, 72 ч и на 5-е сутки инкубации в термостате из лунок сливали питательную среду и ополаскивали теплым раствором Хэнкса. Подсчет адгезированных клеток проводился в камере Горяева, используя 0,2 % раствор трипаного синего для окрашивания клеток, с помощью микроскопа МББ-1А. Качество монослоя оценивалось в инвертированный микроскоп Nikon Eclipse TS 100. Cтатистическую обработку проводили в программной среде Microsoft Excel с вычислением средней арифметической (М), ошибки средней арифметической (± m), среднеквадратического отклонения (σ). Результаты исследований. На первом этапе исследований определяли жизнеспособность и начальную адгезию клеток перевиваемой линии МДБК, скорость и качество формирования монослоя, индекс пролиферации после оттаивания. Установлено, что после размораживания концентрация клеток составляла 2,76×106, что соответствовало 70 % от числа замороженных клеток. Однако при окрашивании трипановым синим, установлено, что только 70 % из числа размороженных клеток живые. Таким образом, очевидно, что реальное число выживших клеток составляло 48,7 % от общего числа замороженных. Поскольку экспресс-метод суправитального окрашивания трипановым синим не дает точной оценки жизнеспособности клеток и ее репродуктивной способности, а говорит лишь о мембранных разрушениях клетки [3], применяли комплекс методов цитологических исследований, предусматривающих изучение не только структурной целостности клеток, но и исследование способности к пролиферации, митотической активности и т.д. Наиболее достоверную оценку жизнеспособности культивируемых клеток и восстановленных после криоконсервации дает учет интенсивности роста при высеве в культуральные сосуды, в связи, с чем клетки высевали в 24-луночные планшеты. Концентрацию клеток путем разведения доводили до 2,76×105 кл/мл. Через 2, 4, 6, 24 ч считали количество адгезированных клеток. В ходе эксперимента установлено, что через 2, 4 и 6 часов число прикрепившихся клеток находилось примерно на одном уровне и составляло 0,73×105 кл/мл, что соответствовало 26,4 % выживаемости (рис. 1). Кроме того видно (рис. 2), что уже на 2 час инкубации клетки образовывали первые адгезионные фокальные контакты, участвующие в прикреплении клеток к субстрату. Часть клеток вакуолизирована, клетки лежали изолированно друг от друга. Через 24 часа инкубации число прикрепившихся клеток незначительно ниже – 0,66×105 кл/мл и соответствовало 24 %, что, вероятно, связано с отслоением и гибелью части слабо прикрепившихся нежизнеспособных клеток. Поскольку в течение 24 часов инкубации количество адгезированных клеток находилось примерно на одном уровне, следует предположить, что седиментация и адгезия клеток происходит уже спустя 2 часа, однако полное крепкое прикрепление клеток завершается к 24 часам. Через 48 часов количество клеток составляло 0,86×105, и соответствовало 31,1 % от общего числа размороженных клеток. Следовательно, очевидно, что в это время начинается процесс удвоения клеток. На 3-е сутки число клеток увеличивалось до 2,22×105 кл/мл. Конфлюентный монослой формировался на 5-е сутки, число клеток равнялось 1,1×106 кл/мл. При подсчете индекса пролиферации (ИП) установлено, что ИП на втором пассаже 1,5±0,01. 64 Ðîçä³ë 2. Çàãàëüí³ ïèòàííÿ òà íîâ³òí³ ìåòîäè â á³îòåõíîëî㳿 Рис. 1 Динамика восстановления клеток перевиваемой линии МДБК после криоконсервации, p ≤ 0,05 А Б В Г Д Е Рис. 2 Клетки перевиваемой линии МДБК через: А – 2 часа, Б -4 часа, В – 24 часа, Г – 48 часов, Д – 72 часа, Е – 5-е сутки после размораживания 65 ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ âèïóñê 95, 2011 ð Выводы. На основании полученных данных можно заключить, что истинный процент жизнеспособных восстановленных после криоконсервации клеток возможно определить только путем учета интенсивности роста при высеве в культуральные сосуды. Полная адгезия размороженных клеток происходит в первые часы инкубации после размораживания, процесс клеточного деления начинается через 48 часов инкубации после размораживания. Работа предполагает дальнейшие исследования, основанные на подсчете изменения индекса пролиферации и митотического индекса клеток в процессе дальнейшего пассажирования, а так же использование биологически активных веществ, которые могут способствовать повышению процента жизнеспособных клеток в цикле замораживания-оттаивания. Список литературы 1. Адамс, Р. Методы культуры клеток для биохимиков / Р. Адамс – Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 264 с. 2. Грищенко, В.И. Достижения и развитие криобиологии в Украине./ В.И. Грищенко // Проблемы криобиологии. – 2005. – № 3. – С. 232-233. 3. Дьяконов, Л.П. Животная клетка в культуре (методы и применение в биотехнологии) / Л.П. Дьяконов – М.: Спутник+, 2009. – 656 с. 4. Осецкий, А.И. О механизме защиты криоконсервируемых биообъектов с помощью многокомпонентных криопротекторных растворов / А.И.Осецкий, Т.М. Гурина, А.Л. Кирилюк, Н.В. Репин // Пробл. криобиологии.– 2008.– Т. 18, №2. – С. 231. 5. Специализированная коллекция перевиваемых соматических клеточных культур сельскохозяйственных промысловых животных РККК(П), (СХЖ РАСХН): каталог: 2-е издание (дополнительное и уточненное) / [ авт. Дьяконов Л.П. и др.]. – Москва, 2006. – 115 с. 6. Madin, S. /S. Madin, N. Darby// Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 1958. – V. 98. – p. 574. DETERMINATION OF RECOVERY RATE OF CELLS MDBK AFTER CRYOPRESEVATION Kirillova Yu.M., Plotnikova E.M., Khamzina Ye.Yu., Glagoleva I.S. Federal Center for Toxicological and Radiation Safety of Animals, Kazan Recovery rate of weave line of cells MDBK after cryopreservation is studied in the article. The viability of cells MDBK after thawing was determined. Absolute adhesion of cells was observed after thawing in two house of incubation. УДК 619:573. 6: 578: 576.535.001.8 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ В ИЗУЧЕНИИ МЕХАНИЗМОВ РЕПАРАЦИИ КЛЕТОК ВНК-21 В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ Манин Б.Л.,* Ночевный В.Т.,** Хайдуков С.В.,*** Ласкавый В.Н.** *ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир; **НИВС РАСХН, г. Саратов ***Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина РАН В последнее десятилетие XX века перевиваемые линии клеток (ПЛК), аттестованные в соответствии с требованиями ВОЗ и РД 42-28-10-89, успешно используются в вирусологической практике и производстве иммунологических препаратов (ИБП) медицинского и ветеринарного назначения [1, 2]. Указанные методы контроля качества культуральных моделей (КМ) достаточно трудоёмки и длительны в исполнении. В последние годы для практического использования предложен и апробирован достаточно объективный экспресс метод проточной цитометрии (ПЦ), как для контроля качества, так и отбора наиболее перспективных сублиний клеток, с последующей их паспортизацией [6, 7]. Установлено, что нерегламентированные условия культивирования ПЛК приводят к значительному снижению интенсивности роста, изменению культуральных, морфологических и кариологических показателей, а также переходу изолированных в стационарную фазу роста, где они могут находиться в некробиотическом состоянии, в стадиях паранекроза или программированной клеточной гибели (ПКГ) – апоптозе. При оптимизации условий культивирования клетки, находящиеся в некробиотическом состоянии, как правило, восстанавливают ростовой потенциал, в тоже время большая часть клеток в стадии паранекроза и апоптоза погибает. Экспериментально доказано, что величина апоптоза является объективным показателем, характеризующим жизнеспособность клеток, ростовой потенциал и перспективность для практического применения КМ [8]. С учётом изложенных данных представляло интерес изучить закономерности клеточного цикла при помощи метода ПЦ и определить средства и методы профилактики морфологических и структурных изменений клеток в культуре под воздействием неблагоприятных факторов Материалы и методы. Клеточные культуры. Объектом исследования служили монослойные (ВНК-21/13S и ВНК-21 Шведская) и суспензионный (ВНК-21/2-17) трофоварианты ПЛК почки сирийского хомячка (Mesocricetus auratus). Тест-культуры(ТК) выращивали: суспензионный трофовариант в ферментёре КМ-2Т с использованием питательной среды (ПС) Игла-МЕМ с добавление 0,25 % гидролизата белков крови; монослойные ТК- с использованием среды Игла –МЕМ с 0,25 % гидролизата лактальбумина. В состав ПС дополнительно вносили 5-7 % сыворотки крови (СК) крупного рогатого скота. Образцы ТК сохраняли в жидком азоте, а ин-витро поддерживали стационарным и суспензионным методами. Отделение клеток от субстрата осуществляли смесью растворов трипсина (0,25 %) и версена (0,02 %), взятых в соотношении 1:1. Культивирование вирусов. Оценивали чувствительность ТК к вирусам ящура (ВЯ) типов А, О, С. Доза заражения культур составляла 0,1-0,001 ТЦД50/ мл. Вирусы культивировали стационарным и глубинным методом в течение 16-20 часов и при температуре (37±0,5) ºС. Активность образцов ВЯ оценивали в lg ТЦД 50/ мл. Проточная цитометрия. Для цитометрического анализа использовали популяцию изолированных клеток ТК (тест-культур) в логарифмической фазе роста через 40-44 часа выращивания стационарным или суспензионным методами. Фиксация клеток. От культуральной среды изолированные клетки трижды отмывали центрифугированием (7 мин, 450 g) в 3 мл охлаждённого фосфатно-буферного раствора (ФБР) рН=7,2, содержащего 0,15 М NaCl . Полученный осадок клеток фиксировали охлаждённым 70 % этанолом в течение 3 часов при температуре 4 оС. Окрашивание клеток. Зафиксированные клетки были трижды отмыты от фиксатора центрифугированием (7 мин, 450 g) в 3 мл охлаждённого PBS. После этой процедуры осадок был ресуспендирован в 0,5 мл ФБР, содержащем 40 μг/мл иодита пропидия (Calbiochem) и 0,5 мг/мл рибонуклеазы (Sigma, США). После 60 мин инкубации клетки анализировали методом ПЦ. Цитометрический анализ. Анализ культур клеток проводили на лазерном проточном цитофлуориметре-сортёре EPICSâ «Elite» (Coulter, США), оборудованном аргоновым лазером CYONICS (Uniphase, США) с длиной волны возбуждения 488 нм и мощностью луча 15 мВт. Метод ПЦ зарегистрирован Министерством Здравоохранения России за №2000/257 от 26 июня 2000 г. 66